Expliquer

Les commentaires

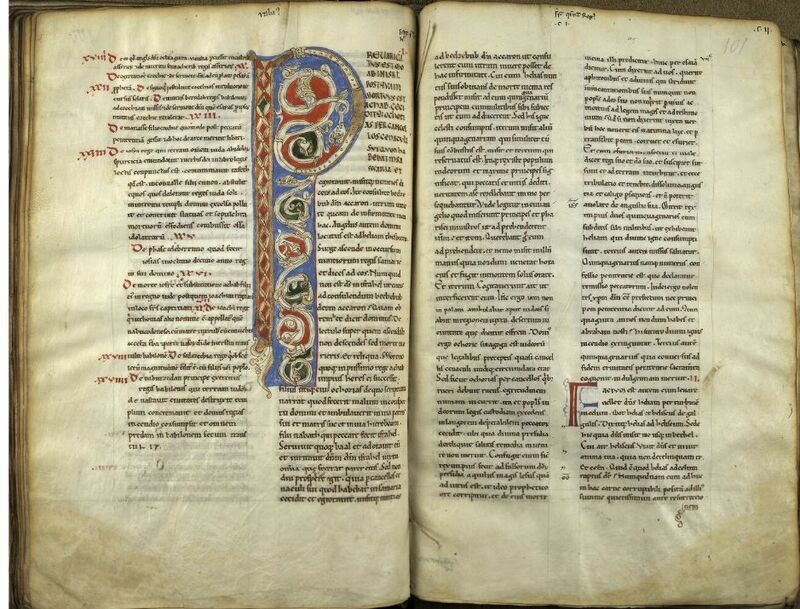

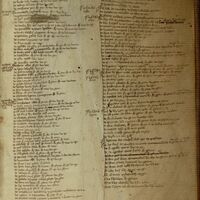

Dès l’époque patristique, les commentaires chrétiens sur les livres bibliques se multiplièrent. À partir de l’époque carolingienne, le projet d’expliquer l’ensemble de la Bible donna lieu à de multiples anthologies exégétiques des travaux effectués durant les siècles passés, ainsi que de nouvelles œuvres, dans le cadre d’une politique ecclésiastique et culturelle initiée par Charlemagne et poursuivie par ses successeurs sur deux générations. Un exemplaire (manuscrit MS 169) du Commentaire sur les Rois de Raban Maur, daté du XIIe siècle, typique de la production clunisienne, est aujourd’hui conservé à la BIS. Le manuscrit a été abondamment annoté, montrant la permanence de son usage : ajout de titres courants en haut des feuillets, notae en marge pour signaler certains passages, augmentés de « notes en bas de page » pour expliciter leur intérêt, corrections des numérotations de chapitres pour se conformer à la normalisation biblique par exemple. La BIS conserve également un témoin, daté du XIIe siècle, du florilège augustinien de Florus de Lyon sur les Epîtres de Paul (manuscrit MS 175).

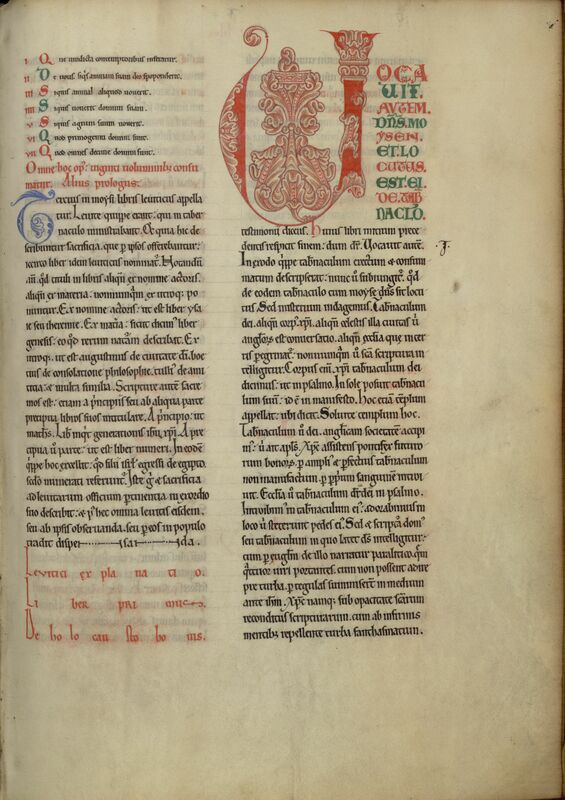

L’entreprise de Raoul de Flaix, bénédictin du nord de la France, s’inscrit dans un contexte différent : il s’agit de répondre à ce qu’il perçoit comme le danger présenté par les rites juifs (bibliques ou contemporains) pour des chrétiens à la foi vacillante, par une lecture spirituelle et morale du Lévitique, le livre du Pentateuque qui présente les prescriptions légales et leur observance. Le commentaire de Raoul de Flaix connut un succès considérable et apparaît parmi les livres que les libraires doivent pouvoir fournir aux étudiants parisiens dans la seconde moitié du xiiie siècle. Le manuscrit MS 166 est d’origine cistercienne, comme en témoignent ses enluminures.

Considérée comme l’un des livres bibliques offrant une clef des Écritures, l’Apocalypse est au cœur du travail des exégètes : sa juste compréhension par les prédicateurs et par les fidèles dont ils ont la charge représente un enjeu central. À l’époque carolingienne, on observe ainsi une recrudescence dans la production exégétique consacrée au dernier livre du Nouveau Testament : des érudits parfois célèbres par ailleurs, tels que Théodulfe d’Orléans, ou des lettrés anonymes y consacrent commentaires, gloses ou épitomés ; l’intérêt décroît autour de l’an mil, puis connaît un nouvel essor au xiie siècle, comme en témoignent les manuscrits MS 172, MS 173, MS 174 et MS 1213 du fonds de la BIS.

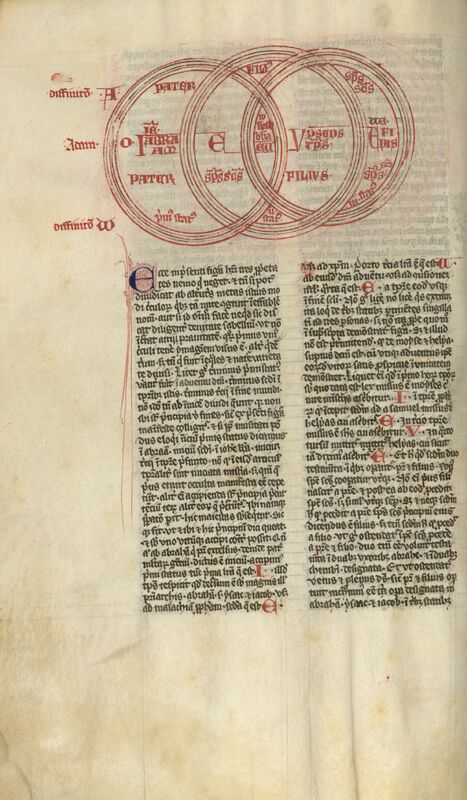

À bien des égards, le Commentaire sur l’Apocalypse du moine calabrais Joachim de Flore (1135?–1202) marque un tournant dans l’exégèse de ce livre biblique. Se voulant fidèle à la lecture allégorique de l’Apocalypse professée par l’Église, il propose néanmoins une interprétation originale fondée sur la distinction de trois temps historiques, soit trois âges de l’humanité correspondant au Père, au Fils et au Saint Esprit, schématisés graphiquement. Il s’appuie pour ce faire sur des méthodes herméneutiques traditionnelles – la typologie et la symbolique des nombres – et contribue encore à dévoiler le sens spirituel par l’emploi de diagrammes traduisant sa clef de lecture trinitaire. Témoin de la place centrale du commentaire dans les bibliothèques universitaires, le manuscrit présenté ici (manuscrit MS 173) est une copie du XIVe siècle en écriture gothique avec une mise en page rigoureuse.

Pour aller plus loin, retrouvez les commentaires intégralement numérisés dans le cadre de LEGETIMAM :

Nicolai de Lyra postillæ in Isaiam, Jeremiam, Ezechielem, Danielem, XII Prophetas, Macchabæorum I et II, et historiam Susannæ

Radulphus Flaviacensis, Commentarium in Leviticum (lib. XI-XX) ; Joachim de Flore, Praefatio super Apocalypsim ; Joachim de Flore, Genealogia sanctorum antiquorum patrum

Rabanus Maurus, Commentarium in libros Regum ; Petrus Venerabilis, Responsoria in transfiguratione Domini ad vesperas

Les livres bibliques glosés

Dès le haut Moyen Âge, les commentaires sont parfois présentés sous forme de texte glosé : le texte biblique est encadré d’explications plus ou moins longues qui constituent des gloses « marginales », placées à proximité du passage biblique qu’elles éclairent. L’exégèse peut également être éclatée en éléments encore plus brefs qui s’attachent à un mot ou une expression, et qui s’inscrivent entre les lignes : on parle alors de glose « interlinéaire ».

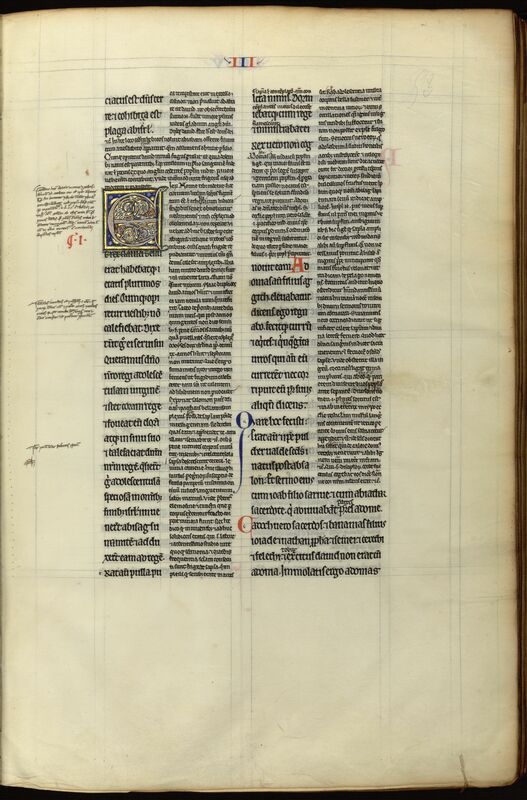

Au xiie siècle, chaque livre biblique se voit doté d’un corpus de gloses qui tend à se fixer progressivement et que l’on a nommé, par la suite, Glose ordinaire. Au xiiie siècle, cet ensemble s’est « standardisé » et a servi de référence aux étudiants de l’Université inscrits en théologie. Ce processus s’accompagne d’un travail sur la mise en page qui est hiérarchisée, clarifiée, pour faciliter la consultation rapide des passages souhaités. On trouver parfois un système de repérage codicologique, tels les signets en ficelle cousus sur les feuillets à marquer, qui matérialisent les césures principales du livre (manuscrit MS 15).

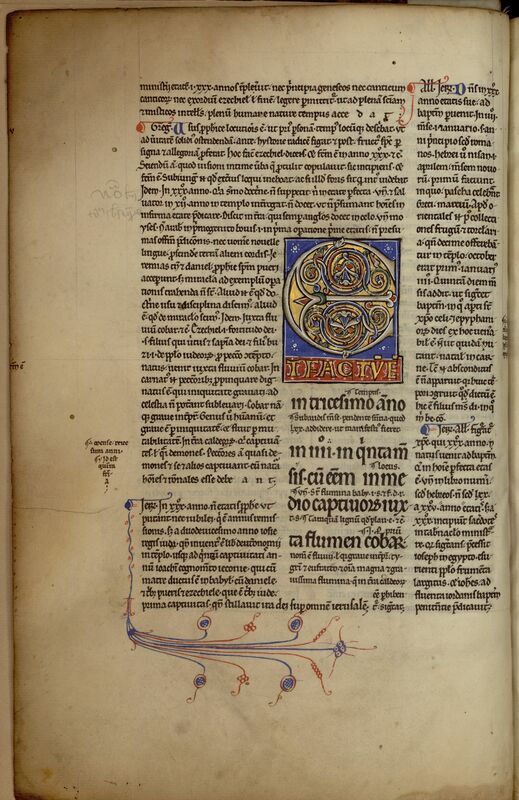

Le manuscrit MS 156 donne à voir que cette « standardisation » porte aussi sur la mise en page, dont le perfectionnement s’effectue à cette époque. La hiérarchie entre les textes se saisit au premier coup d’œil : la Bible est copiée en gros module, une ligne sur deux, et scandée par des capitales bicolores et filigranées, tandis que les gloses marginales, en plus petit module, forment des blocs compacts distingués par des pieds-de-mouche colorés. Les gloses interlinéaires sont écrites finement dans un module encore plus réduit. Le puzzle visuel ainsi créé est le fruit d’une mise en page maîtrisée, qui doit composer entre l’importance croissante des gloses et leur distribution inégale vis-à-vis du texte biblique. L’objectif du copiste est de fournir un outil exégétique efficace aux lecteurs sans les perdre dans le jeu de renvois entre le texte biblique et ses gloses.

Depuis le haut Moyen Âge, certains auteurs avaient l’habitude de signaler en marge, par une abréviation, l’autorité qui leur servait de source pour un passage donné. Le manuscrit MS 157 montre combien cette pratique perdure dans la Glose ordinaire : Greg. pour Grégoire le Grand, Jer. pour Jérôme. All. pour une glose de Jérôme (f. 2v) et Mor. pour celle de Grégoire (f. 3r) signifient allegorice et moraliter : ces passages sont des interprétations spirituelles du texte biblique, par différence avec d’autres qui l’expliquent littéralement.

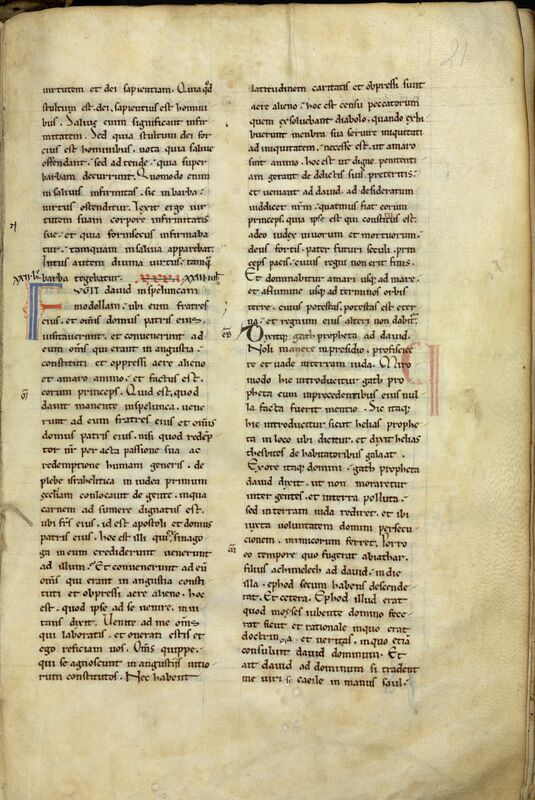

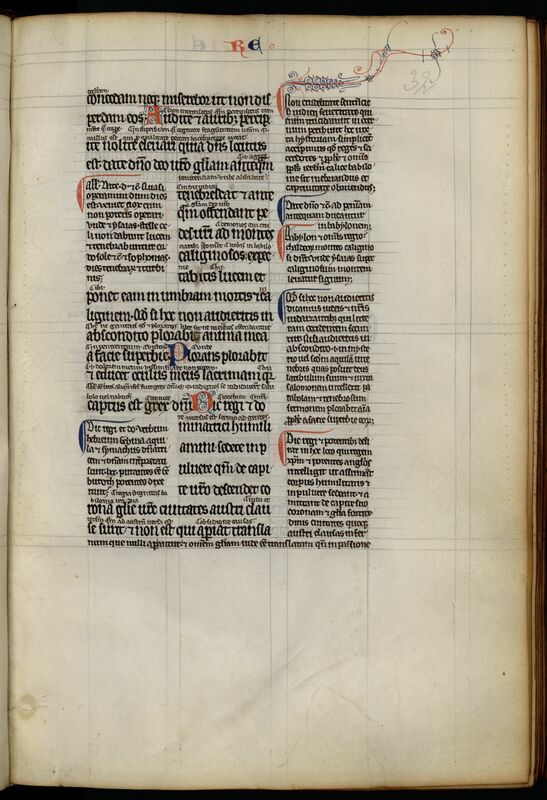

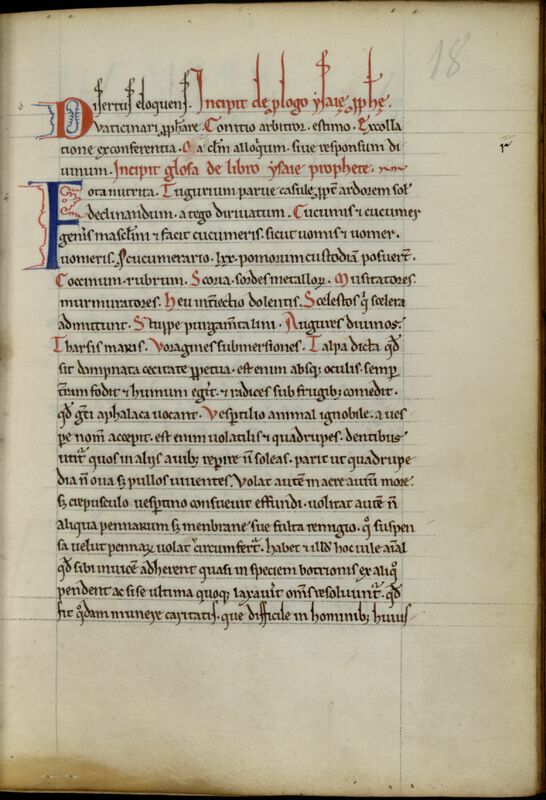

Il arrive parfois que la glose soit dissociée du texte biblique. Elle est alors copiée à longues lignes, comme en témoigne le manuscrit MS 1213, daté de la deuxième moitié du XIIe siècle. Le repérage dans le texte est aisé : les titres des différents livres bibliques apparaissent sous forme de rubriques, à l’encre rouge, tandis que le début de chaque glose est marqué par une initiale ornée, à l’encre bleue et rouge ; les différents lemmes objets d’une glose sont ensuite distingués par l’emploi d’une initiale rubriquée.

Pour aller plus loin, retrouvez les livres glosés intégralement numérisés dans le cadre de LEGETIMAM :