Georges-Antoine Rochegrosse et les décors peints de la Sorbonne

L’œuvre d’un peintre tombé dans l’oubli (1/2)

Je pourrai goûter sans remords le plaisir et la fierté de t'avoir été, une fois de plus, un cordial compagnon sur la route infinie des rêves

Camille Mauclair (1903)

C’est par ces mots que l’écrivain et critique d’art Camille Mauclair conclut la lettre-préface à son roman Le poison des pierreries illustré par Georges-Antoine Rochegrosse (1859–1938) et publié chez Ferroud en 1903. Les œuvres littéraires empreintes de mysticisme et d’orientalisme, décrivant un passé lointain et des figures mythologiques, ont beaucoup inspiré Georges-Antoine Rochegrosse, peintre et illustrateur célèbre dans les salons de la fin du XIXe siècle, mais aujourd’hui méconnu. On lui doit notamment les décors peints du grand escalier par lequel des générations entières ont accédé, avant 2013, à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne — et qui sont toujours visibles aujourd’hui dans ses locaux.

Ce billet constitue la première partie d’un ensemble de deux articles consacrés à Rochegrosse. Vous y découvrirez la diversité des genres artistiques pratiqués par l’artiste. Un second billet portera sur les œuvres réalisées dans la nouvelle Sorbonne, c’est-à-dire les trois décors peints du grand escalier d’entrée de la bibliothèque : Le chant des muses éveille l’âme humaine, Le Rêve et La Science.

Un auteur de peinture historique

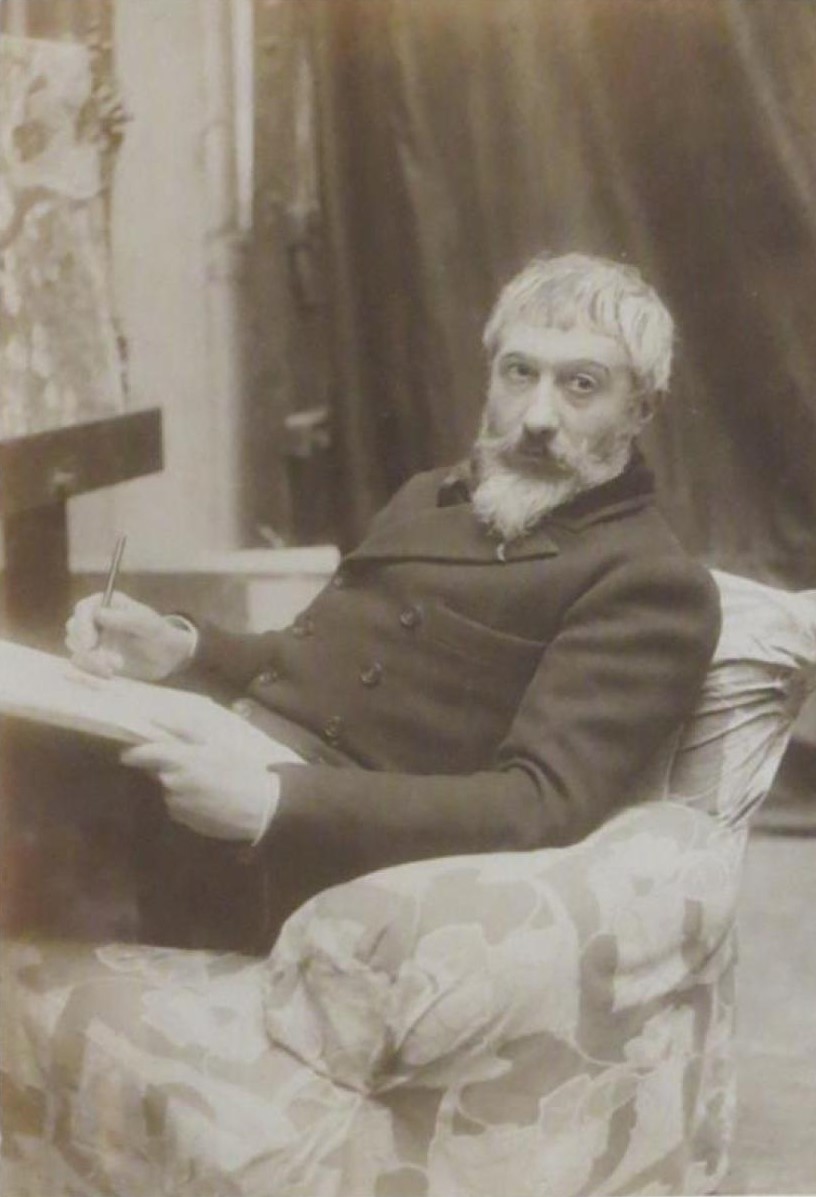

Georges-Antoine Rochegrosse naît à Versailles le 2 août 1859. Son père, Jules Rochegrosse, inspecteur de chemin de fer, part vivre dans le Midi, tandis que Georges-Antoine grandit chez sa mère Élisabeth à Paris. Après la mort de Jules Rochegrosse en 1874, Élisabeth épouse en 1875 le poète Théodore de Banville. Ainsi, dans sa jeunesse, Georges-Antoine côtoie au domicile familial l’élite intellectuelle et artistique parisienne (dont Flaubert) que fréquentait son beau-père. En 1877, Rochegrosse s’inscrit dans l’atelier du peintre Alexandre Cabanel et est ensuite admis à l’École des Beaux-Arts. Il semble avoir été élève de Jules Lefebvre et de Gustave Boulanger. Son premier succès est dû au tableau Vitellius traîné dans les rues de Rome par la populace pour lequel il obtient une 3e médaille au Salon de 1882 (Fig. 2).

Les tableaux qui suivent, Andromaque (1883 – Fig. 3), La Folie du roi Nabuchodonosor (1883), La Curée (1886), Le Bal des Ardents (1889 – Fig. 4) et La Mort de Babylone (1891) entre autres, témoignent du goût de l’artiste pour la peinture historique. Rochegrosse est très attentif aux détails archéologiques : il consulte les travaux scientifiques de l’époque et fait des voyages en Italie, en Égypte et en Afrique du Nord pour se documenter. Comme le note le spécialiste actuel de Rochegrosse, Laurent Houssais, le trait marquant de son art, qui le distingue de l’art « pompier » caractéristique de son époque, est sa « peinture à sensation », « sensationnelle par la couleur », qui n’hésite pas à montrer les émotions, la violence et la mort.

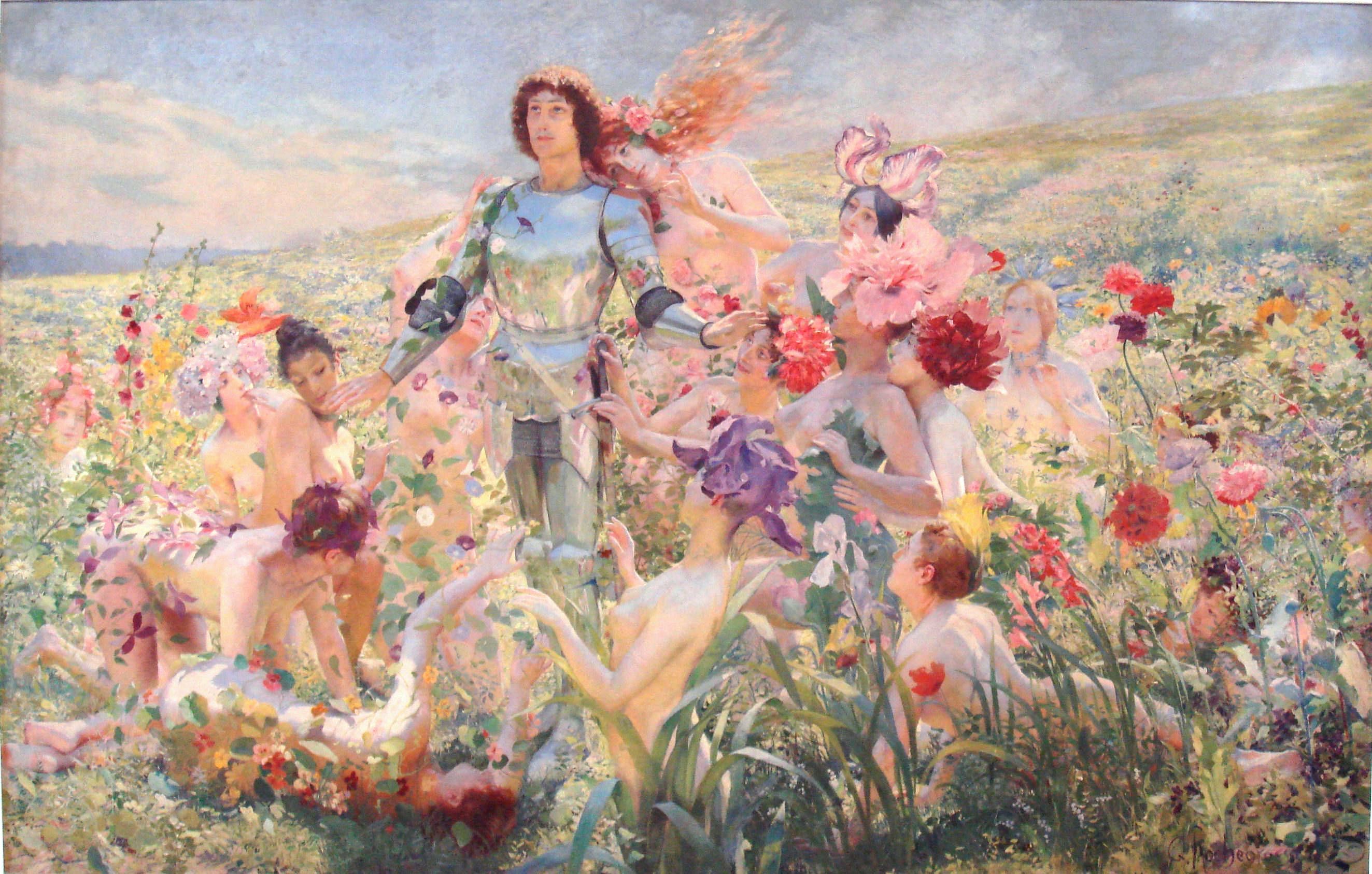

Ses tableaux des années 1890 prennent une dimension mystique, idéaliste et spirituelle, notamment Tannhäuser au Venusberg (1891), Le Chevalier aux fleurs (1894 – Fig. 5), L’Angoisse humaine (dit aussi La Course au bonheur, 1896).

Les deux premiers sont inspirés par le mouvement wagnérien, très influent en France à la fin du siècle. L’Angoisse humaine (non localisée aujourd’hui) montre une foule emportée dans un élan vers le bonheur, vers « un idéal nouveau pour remplacer celui qu’il [l’homme moderne] a perdu », comme le souligne Laurent Houssais. Les contemporains y voient l’envie de « rendre par les couleurs et les lignes, les grands sentiments qui agitent l’humanité, les passions les plus violentes comme les plus somptueuses », ainsi que le formule le journaliste Adolphe Brisson (Sergines). Rochegrosse peint une foule contemporaine, toutes catégories sociales confondues. Ce tableau fut ensuite connu sous des noms différents : Espérance (Petit Parisien), Illusion et Rêve (Thiébault-Sisson), Les Illusions (Paul Adam).

Rochegrosse illustrateur de livres

Bibliothèque nationale de France, Réserve des livres rares, RES M-Y2-769 (1), en ligne sur Gallica.

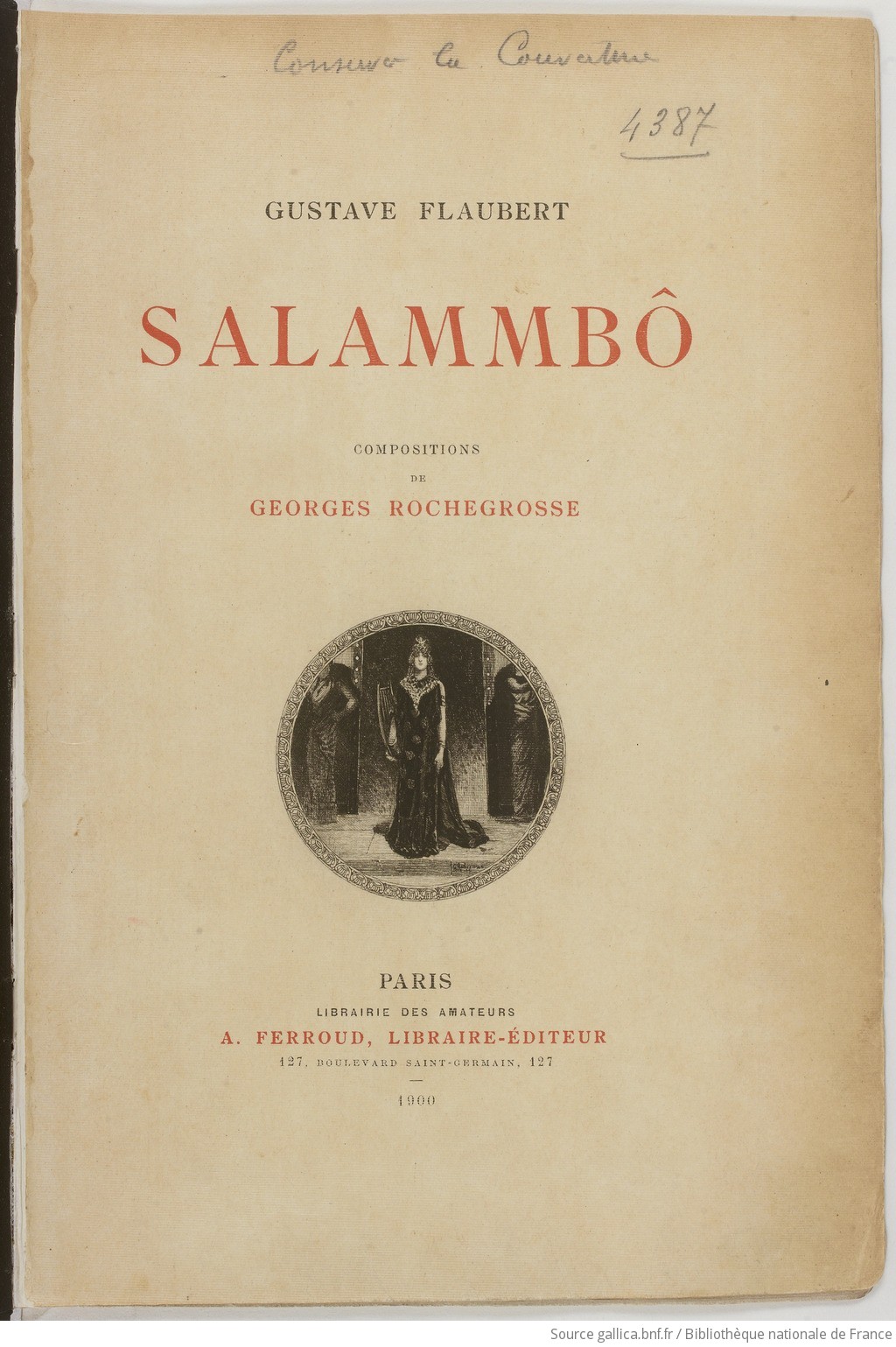

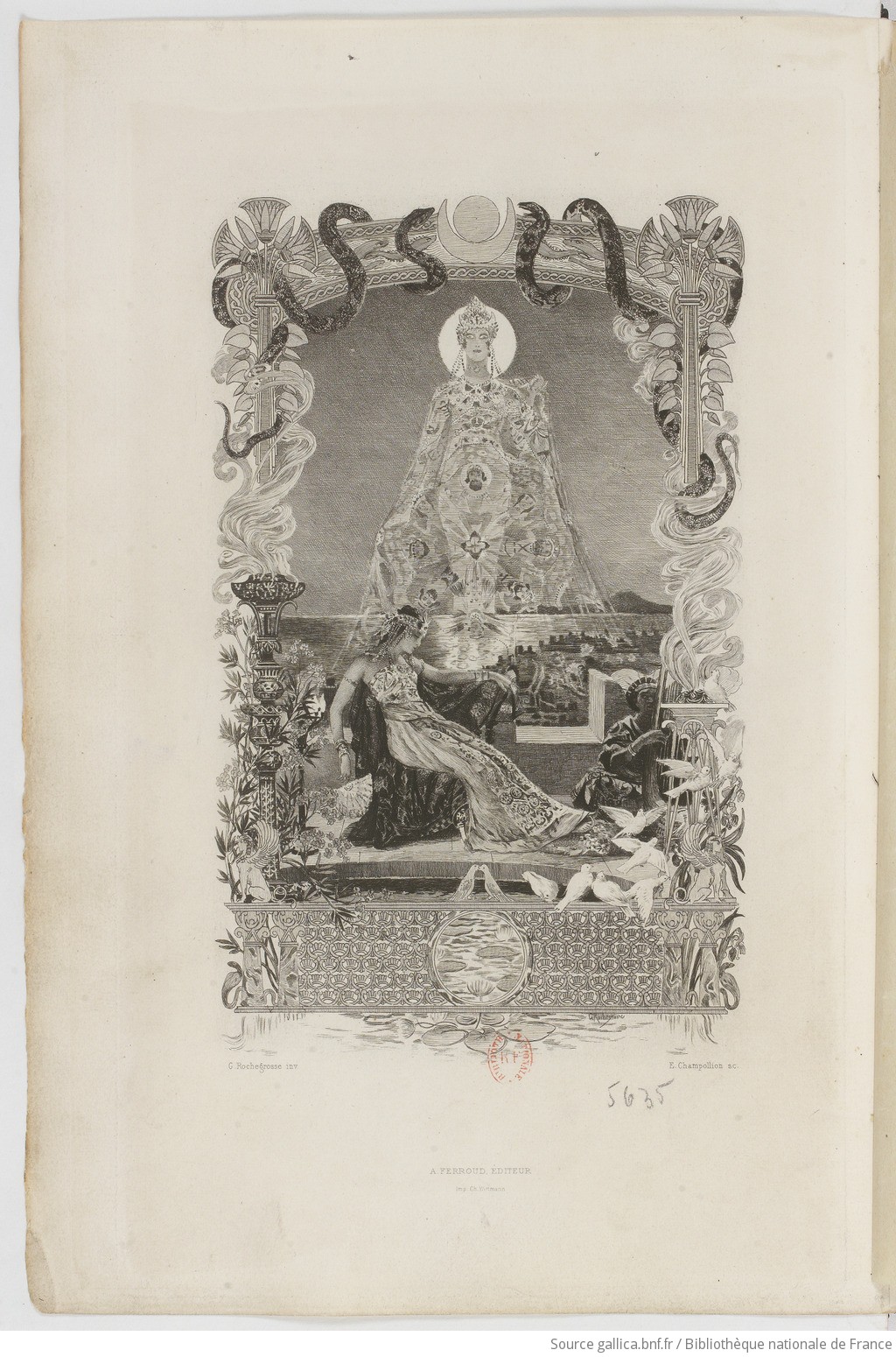

Une dimension onirique, idéaliste et un peu mystique s’affirme progressivement dans les œuvres de Rochegrosse. Elle est aussi perceptible dans un autre domaine artistique : l’illustration. À partir de 1885, le peintre s’y consacre de plus en plus : il réalise des dessins pour des romans contemporains. Ses compositions sont gravées à l’eau-forte, puis colorées à la main. À partir des années 1890, il commence une collaboration avec la maison Ferroud, d’où sort toute une série de livres, dont la fameuse édition de luxe du Salammbô de Flaubert parue en 1900, pour laquelle Rochegrosse peint 52 aquarelles, reproduites en gravures en noir et blanc (Fig. 6 et 7).

Rochegrosse commente ainsi ce travail : « Ce livre a certainement bâti un côté de ma tête. J’ai toujours eu le rêve de l’illustrer. Le père Flaubert m’avait dit qu’il faudrait faire cela “quand je serais grand”. Ce rêve a toujours été pour moi environné de terreurs, car, combien difficile de se mesurer, humble et simple imagier, à un livre pareil » (sic). Flaubert lui aurait en effet prédit : « Dès que tu auras du talent, je te ferai commander les illustrations de Salammbô ». Comme pour toutes ses autres réalisations, Rochegrosse exécute un important travail préparatoire à cette œuvre. Il voyage à Carthage et consulte de nombreux ouvrages. Il réalise ainsi une aquarelle du zaïmph (le voile de Tanit) que sa femme Marie brode ensuite à taille réelle : ce Voile de Tanit est conservé aujourd’hui au Musée Flaubert de Croisset.

Parmi ses multiples livres illustrés, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne conserve un exemplaire de Thaïs, le roman d’Anatole France, accompagné de 15 compositions, dont un frontispice en couleurs (Paris, Librairie des amateurs A. Ferroud – F. Ferroud, successeur, 1909. BIS, Réserve, RRA 8= 394, Fig. 8–9).

Fig. 8. Couverture du roman d’Anatole France Thaïs.

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, Réserve, RRA 8=394.

Fig. 9. Illustration de Rochegrosse pour Thaïs. Frontispice.

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, Réserve, RRA 8=394.

Arts appliqués et décors peints

Par ailleurs, Rochegrosse réalise des dessins préparatoires pour des tapisseries (comme La France en Afrique, 1895), des vases (le plus connu est le vase La Guerre, 1892–1893, pour la Manufacture de Sèvres), des costumes, des meubles. Il reste moins de traces de ses grands décors peints, comme celui qu’il exécute pour la mairie d’El Biar, le quartier d’Alger où il s’installe avec son épouse Marie, en 1900. Il réalise également des décors pour deux expositions universelles : en 1889, les deux trumeaux de la porte monumentale du Palais des industries diverses, et en 1900, un des triptyques de la voûte de l’immense coupole de la salle des fêtes, construite par Gustave Raulin au milieu de la Galerie des machines. Il participe aussi à la décoration de la chapelle Faynot (1898–1902, cimetière de Bourgogne, Marne), dont il reste aujourd’hui les cartons des mosaïques qui ornent la nef (La Croix glorieuse), les pendentifs de la coupole (Les Quatre âges de la Vie) ainsi que la voûte en cul-de-four de l’abside (la sainte Trinité). Dans ces œuvres, l’historien de l’art Laurent Houssais constate le goût du peintre pour l’art ravennate tardo-antique.

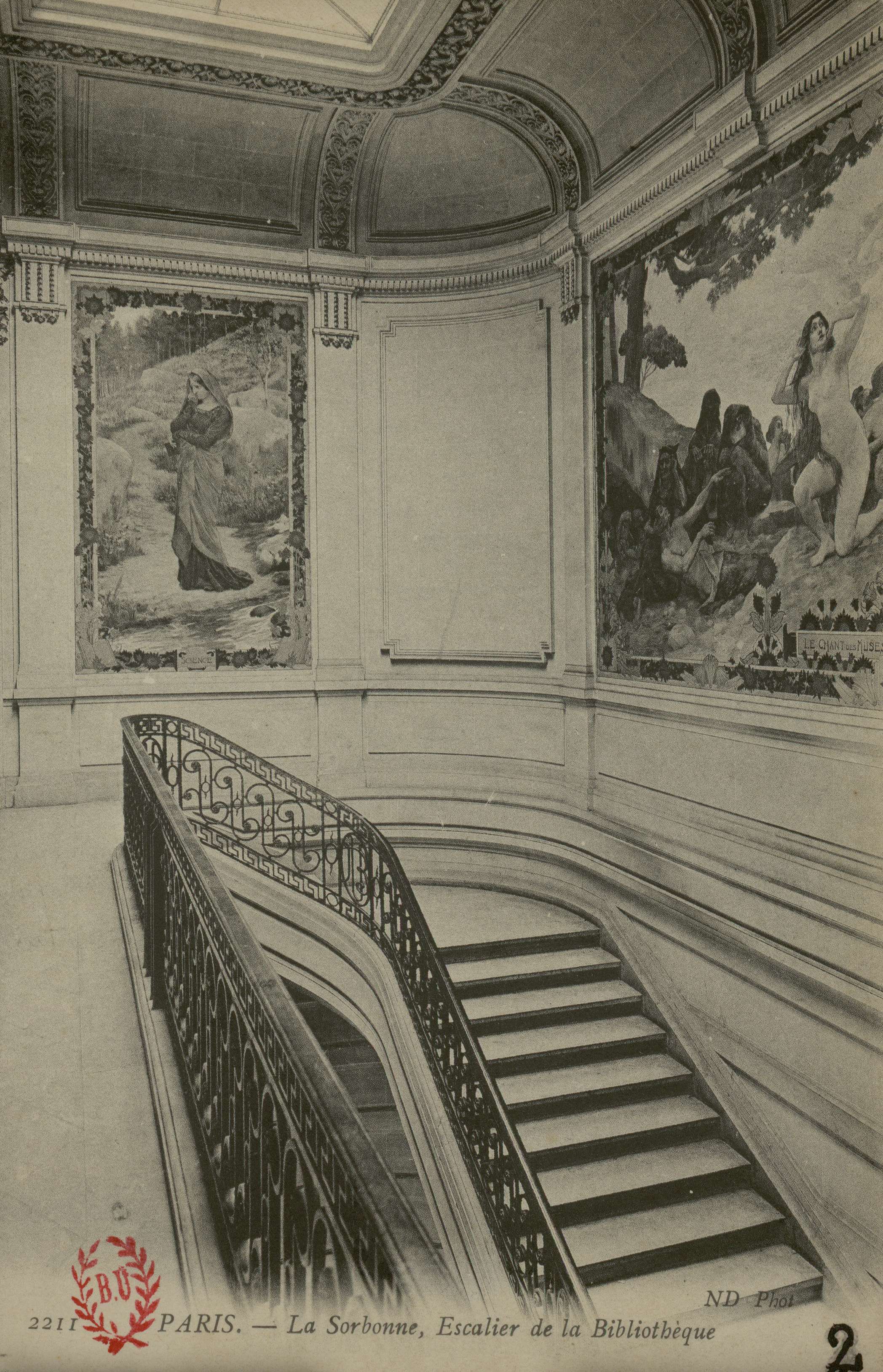

Enfin, Rochegrosse exécute un autre décor peint, certainement le plus vu de tous : Le Chant des muses éveille l’âme humaine (1898) qui, accompagné de deux peintures latérales, La Science et Le Rêve, orne toujours l’escalier de l’ancienne entrée de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, appelée Bibliothèque de l’Université de Paris au moment de la réalisation de l’œuvre (Fig. 10).

Fig. 10. La Sorbonne. Escalier de la Bibliothèque. Carte postale. En ligne sur NuBIS.

Ici sont visibles La Science et une partie du Chant des Muses.

Mais avant de décrire les décors peints réalisés par Rochegrosse à la Sorbonne, le programme architectural et pictural de la nouvelle Sorbonne — la monumentale reconstruction de l’Université de Paris à la fin du XIXe siècle — mérite un rappel.

À suivre dans un prochain billet.

Katia Novokhatko

Chargée de la science ouverte et de projets numériques SERVAL (BIS)