Henri Lichtenberger : un germaniste à la Sorbonne au début du XXe siècle

Buste de Philippe Le Bas, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, salle Jacqueline-de-Romilly (c) BIS / Sylvain Boyer.

À l’occasion de la journée franco-allemande, célébrée chaque année le 22 janvier en mémoire de la signature du traité de l’Élysée le 22 janvier 1963, nous vous proposons de découvrir comment la germanistique s’est constituée comme une discipline universitaire en France, à travers la figure d’Henri Lichtenberger (1864-1941), considéré comme l’un des fondateurs de la germanistique française et médiateur culturel important entre la France et l’Allemagne au début du XXe siècle.

Contexte : l’allemand dans le système d’enseignement français

Si l’allemand était déjà étudié au XVIIIe siècle dans les écoles militaires et dans les familles aristocratiques, c’est à partir de 1830 qu’il entre dans les écoles et les facultés : à cette date en effet, les collèges royaux commencent à systématiser l’apprentissage des langues vivantes et la première chaire de littérature étrangère est créée à la Sorbonne au bénéfice du linguiste Claude Fauriel (1772-1844). Des universitaires s'engagent en faveur de l'apprentissage de l'allemand, tel l’helléniste Philippe Le Bas (1794-1860), maître de conférences à l'École normale supérieure et futur directeur de la Bibliothèque de la Sorbonne : il publie notamment des manuels d'allemand, dont le Cours complet de langue allemande (1830) rédigé conjointement avec le philologue Adolphe Régnier (1858-1917), qui fait l’objet de très nombreuses rééditions jusque dans les années 1860. À cette époque cependant, les littératures étrangères sont enseignées de manière globale à l’université. Elles sont progressivement différenciées par aires culturelles dans les Facultés du Second Empire et de la Troisième République.

Même s’il n’existe pas encore de chaire spécifiquement consacrée aux études germaniques, les germanophones jouent un rôle important dans l’étude des littératures étrangères en général : Michel Espagne estime que 20% du corps enseignant des chaires de littérature étrangères étaient alors germanophones (Allemands, Austro-Hongrois ou Alsaciens). L’Allemagne apparaît alors comme une référence dans la discipline et constitue le domaine le plus étudié dans les cours des professeurs de littératures étrangères. Malgré les tensions et rancœurs franco-allemandes, c’est après la défaite française de 1871 que l’Allemagne fait l’objet un regain d’intérêt en France. L’université allemande est vue comme un modèle pour la rénovation de l’institution universitaire française, qui cherche alors à se scientifiser, et son influence est grande dans la définition des disciplines en général.

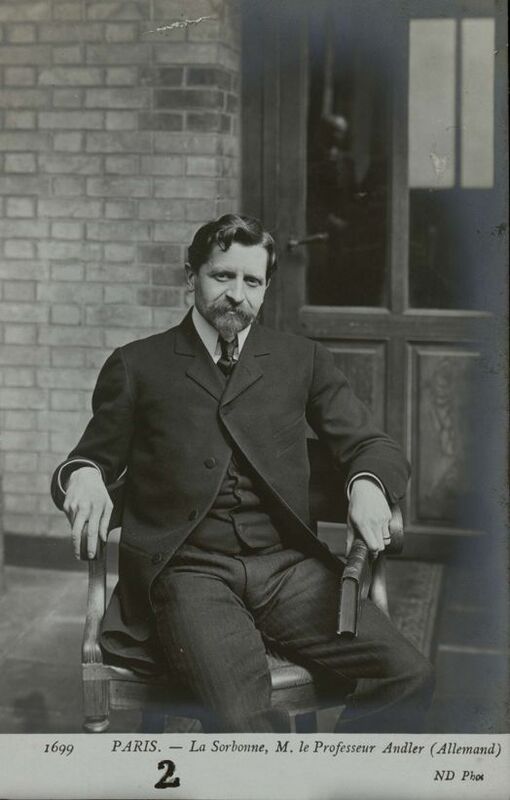

Le professeur Charles Andler, carte postale, début du XXe siècle. En ligne sur NuBIS.

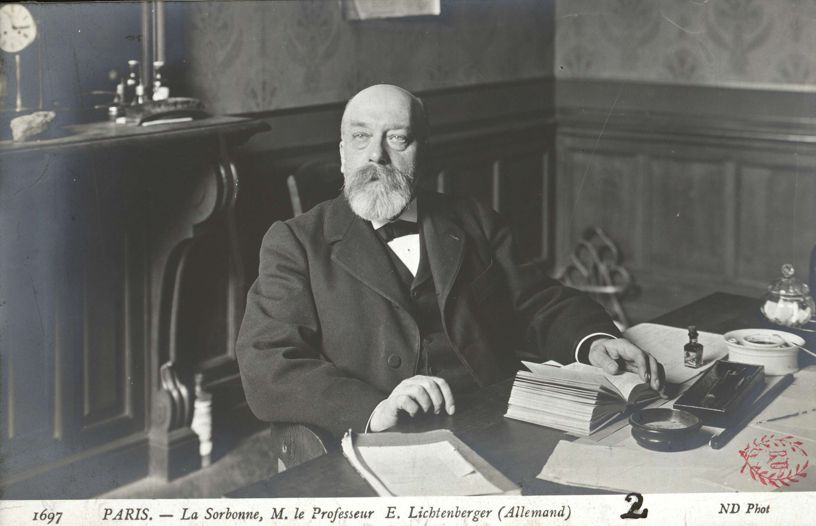

La germanistique française se constitue plus particulièrement comme discipline universitaire au tournant du XXe siècle. En 1901, la première chaire de langue et littérature allemandes est créée à la Sorbonne au bénéficie d’Ernest Lichtenberger (précédemment titulaire de la chaire de littératures étrangères de 1899 à 1901). Dans le cadre de cette chaire, Charles Andler (1866-1933) enseigne dès 1904 et Henri Lichtenberger (neveu d’Ernest) à partir de 1905. Ces deux germanistes sont considérés comme les principaux fondateurs de la germanistique française.

Quelques chaires d’allemand sont créées en province avant 1914 (notamment à Lyon, Nancy et Bordeaux) mais c’est surtout après 1918 qu’elles se multiplient. Deux universités jouent alors un rôle crucial dans l’émergence de la germanistique : Paris et Strasbourg. La Société des Études Germaniques est créée en 1928 et dirigée par Charles Andler puis Henri Lichtenberger.

La germanistique française du début du XXe siècle se caractérise par sa dimension politique (Charles Andler par exemple s’engage avant la Première guerre mondiale contre le « pangermanisme ») et par son aspect pluridisciplinaire. En effet, elle ne se consacre pas uniquement à l’étude de la langue et de la littérature mais inclut la philologie, la civilisation, la philosophie, l’histoire des idées. En cela, elle se distingue de la Germanistik allemande de l’époque. Cette pluridisciplinarité se traduit dans l’activité des germanistes français, dont Henri Lichtenberger constitue un exemple.

Henri Lichtenberger : origines et formation

Henri Lichtenberger naît en 1864 à Mulhouse, dans une famille d’artisans protestants. Deux de ses oncles sont universitaires : Frédéric-Auguste Lichtenberger (1832-1899), professeur de théologie protestante à Strasbourg puis à Paris, et Ernest Lichtenberger (1847-1913), germaniste spécialiste de la poésie de Goethe, professeur à Nancy puis à Paris. Henri Lichtenberger fréquente le gymnase (lycée) protestant de Strasbourg puis part à Paris à l’âge de 13 ans, où il poursuit sa scolarité aux lycées Condorcet et Louis-le-Grand. Après l’obtention de son baccalauréat ès lettres, il étudie la philosophie à la Faculté des Lettres de Paris, à la Sorbonne, et obtient sa licence en 1884. Il étudie ensuite la germanistique à l’Université allemande de Strasbourg de 1884 à 1887 et obtient l’agrégation d’allemand en 1885.

En 1891, il obtient son doctorat ès lettres après avoir soutenu deux thèses : une thèse de philologie en français intitulée Le poème et la légende des Nibelungen et une thèse en latin portant le titre De verbis quae in vetustissima Germanorum lingua reduplicatum praeteritum exhibebant, consacrée au prétérit en vieux haut-allemand.

Comme plusieurs autres germanistes de son époque, Lichtenberger a donc abordé plusieurs disciplines dans le cadre de sa formation universitaire, ce qui contribue à l’établissement d’une germanistique française pluridisciplinaire.

Une carrière prestigieuse

Nommé professeur aux lycées de Bourges et de Carcassonne, il fréquente peu ces établissements car il obtient un congé pour études en Allemagne entre 1885 et 1887. À partir de 1887, il est maître de conférences de langue germanique à la Faculté des lettres de Nancy, puis professeur-adjoint en 1894. En 1899, il est nommé professeur de littératures étrangères dans cette même Faculté.

À compter du 1er novembre 1905, il rejoint la Sorbonne en tant que maître de conférences de langue et littérature allemandes. Il devient professeur-adjoint en 1909 puis professeur de littérature et philologie germaniques en 1914. Il reste en poste à la Sorbonne jusqu’à sa retraite en 1934.

Le professeur Henri Lichtenberger, premier quart du XXe siècle, carte postale. En ligne sur NuBIS.

Philologie, littérature, philosophie

Après la soutenance de sa thèse, Lichtenberger poursuit ses travaux en philologie et publie en 1895 une Histoire de la langue allemande, qui reste un ouvrage incontournable pendant des décennies pour les candidats à l’agrégation d’allemand. Sa situation à Nancy (alors rattachée à l’empire allemand), lui permet d’entretenir des contacts réguliers avec les intellectuels allemands.

Henri Lichtenberger, La Philosophie de Nietzsche, Paris : Félix Alcan, 1898. Source : gallica.bnf.fr

Son intérêt pour l’actualité culturelle et scientifique allemande le conduit à publier ensuite deux ouvrages consacrés à Nietzsche et Wagner : La philosophie de Nietzsche (1898) et Richard Wagner, penseur et poète (1899). Ces ouvrages, traduits en allemand, font connaître Lichtenberger en Allemagne et lui permettent de développer ses échanges avec les milieux culturels et universitaires allemands. Son ouvrage consacré à Nietzsche rencontre un grand succès : en France, il est réédité 51 fois jusqu’en 1923 ; en Allemagne, Elisabeth Foerster-Nietzsche, sœur du philosophe, encourage la traduction de l’ouvrage en allemand et en rédige la préface. Lichtenberger poursuit par la suite ses recherches sur ces deux personnages et élargit ses travaux à Heinrich Heine et Novalis, sur lesquels il publie des ouvrages, respectivement en 1905 et 1912. Il apprécie en particulier chez Nietzsche et Heine leur critique de la situation politique de l’Allemagne.

Toute sa vie, Lichtenberger poursuit ses recherches en philologie et en littérature. Il s’est en particulier consacré à l’étude de Goethe, dont il a traduit et publié en France plusieurs œuvres, telles que Faust (1920), Wilhelm Meister (1925) et le Divan occidental et oriental (1940). Il a également publié plusieurs ouvrages sur Goethe et son œuvre, notamment Goethe en deux volumes (La personnalité, le savant, l’artiste en 1937 et Histoire métaphysique et religion en 1939) et À la gloire de … Goethe en 1939.

En 1932, il se rend à Weimar à l’occasion du centenaire de la mort de l’écrivain et y prononce un discours au nom de la France.

L’intérêt pour la civilisation de l’Allemagne contemporaine

Très vite cependant, il s’intéresse à l’Allemagne de son époque et aux enjeux des relations franco-allemandes. En 1907, il publie L'Allemagne moderne. Son évolution : cet ouvrage propose une vision globale de l’Allemagne de son époque, couvrant les aspects politiques, économiques, artistiques, philosophiques et religieux.

Lichtenberger publie également plusieurs ouvrages militants consacrés à la question de l’Alsace-Lorraine, alors allemande (tels que La question d’Alsace (1909), La résistance alsacienne (1910) et La France et l’Alsace-Lorraine (1915)).

Sa connaissance fine de la situation de l’Allemagne en fait une ressource précieuse pour les autorités française lors de la Première guerre mondiale. Henri Lichtenberger est alors enrôlé dans les services de renseignements, comme beaucoup d’autres germanistes. Il contribue à analyser les ouvrages de propagande et la presse allemande et produit des Documents de guerre qui aident le gouvernement français dans ses décisions.

En 1918, dans son ouvrage L’impérialisme économique allemand, il analyse l’impérialisme allemand comme visant à établir en Europe une hégémonie économique plutôt que politique. Après la guerre, il poursuit ses recherches sur l’Allemagne contemporaine, publiant notamment en 1922 L'Allemagne d'aujourd'hui dans ses relations avec la France. En 1936, dans L’Allemagne moderne, il examine les caractéristiques du national-socialisme, qu’il considère comme incompatible avec l’esprit français de par sa brutalité, son racisme et son action de politisation du monde intellectuel. Il note cependant comme positive la volonté de transformation de la société vers le sens d’une plus grande solidarité.

Un pacifiste convaincu au service de l’entente franco-allemande

Au-delà de l’étude de la culture allemande, l’activité de Lichtenberger se caractérise par une volonté de créer du lien entre la France et l’Allemagne, malgré des contextes parfois difficiles.

Après la guerre, il s’engage activement pour les relations franco-allemandes, la paix et la réconciliation entre les deux pays. Dans les années 1920, il est en lien avec le « Comité international de coopération intellectuelle » créé par la Société des Nations. En 1922, il se rend à Berlin afin de convaincre les cercles démocrates et pacifistes allemands de l’intérêt d’une Société des Nations. Il s’engage dans l’organisation de rencontres franco-allemandes : il est notamment à l’origine de l’invitation faite par la Fondation Carnegie de Paris à Thomas Mann, et accueille l’écrivain dans la capitale française en janvier 1926. En décembre de la même année, il donne à l’université de Francfort-sur-le-Main une conférence sur Goethe et la France : il s’agit probablement de la première intervention d’un universitaire français dans une université allemande après la guerre. De 1926 à 1934, il soutient les travaux de la société franco-allemande et contribue à sa revue Deustch-französische Rundschau. Il fonde ou préside par ailleurs plusieurs organisations de coopération, telles que les Amitiés internationales et le Foyer de la Nouvelle Europe, créées en 1926.

Malgré les difficultés politiques engendrées par l’arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en Allemagne en 1933, il poursuit ses rencontres franco-allemandes et appelle toujours au rapprochement entre les deux pays.

Un germaniste engagé

En tant que germaniste, il est membre du comité de rédaction de la Revue d’Allemagne, créée en 1927, publie dans la Revue germanique et préside le jury d’agrégation d’allemand de 1908 à sa retraite en 1934.

Une de ses principales réalisations est cependant la fondation de l’Institut d’études germaniques de Paris, dont il est le premier directeur. Inauguré le 15 décembre 1930 en présence de l’ambassadeur d’Allemagne, cet institut propose alors une centaine de place d’étude et une bibliothèque de 20 000 ouvrages. Dans son discours d’inauguration, Lichtenberger souligne la spécificité de la germanistique française, qui se distingue notamment de la romanistique allemande par le fait qu’elle englobe la littérature et la civilisation autant que la philologie. Il y répète également son engagement à travailler sans relâche en faveur de la réconciliation franco-allemande. L’Institut d’études germaniques de Paris sert notamment de modèle pour la création de l’Institut franco-allemand de Cologne, en activité entre 1930 et 1940. Lichtenberger transmet ses bons vœux à cette institution à l’occasion de son ouverture.

Cours de M. le professeur H. Lichtenberger à la Sorbonne, carte postale, début du XXe siècle, En ligne sur NuBIS.

En guise de conclusion

De par son activité, Henri Lichtenberger s’est imposé comme un des fondateurs de la germanistique de son époque. Il a contribué à la fois à asseoir la germanistique en tant que discipline universitaire et à la définir comme une discipline large, englobant un vaste champ d’études. Comme d’autres germanistes de son temps, il s’est également engagé dans les débats contemporains, dans l’analyse des faits de société et des aspects géopolitiques des relations franco-allemandes.

Il s’est par ailleurs particulièrement investi dans la diffusion de la culture allemande et se distingue par son activité en tant que médiateur entre la France et l’Allemagne et son engagement en faveur du rapprochement entre les deux pays malgré les difficultés. Il meurt à Biarritz en 1941, au cœur de la Seconde guerre mondiale, sans doute désenchanté après des décennies d’engagement pour la paix.

Son engagement et la qualité de son travail ont été maintes fois récompensés : officier de la Légion d’honneur, il obtient également plusieurs prix, décernés notamment par l’Institut de France (le prix Bordin en 1900 pour son ouvrage Richard Wagner, penseur et poète, et le prix Montoyon en 1912 pour son ouvrage consacré à Novalis).

Après la Seconde guerre mondiale, la germanistique française change d’orientation. Même si la discipline continue à se référer aux grandes figures du début du siècle comme Charles Andler et Henri Lichtenberger, les germanistes se détournent de la pluridisciplinarité et se recentrent plus particulièrement sur l’étude de la littérature. En outre, ils s’engagent moins dans les débats de société que ne l’ont fait leurs prédécesseurs.

Progressivement à la fin du XXe siècle, la germanistique française a cependant renoué avec la pluridisciplinarité. Aujourd’hui, l’ensemble des aspects de la culture allemande sont enseignés dans les cursus d’études germaniques des universités françaises : l’héritage d’Henri Lichtenberger et des germanistes français de son époque reste ainsi vivant.

Laurie Aoustet

Conservatrice au service de la valorisation numérique des collections et du soutien à la recherche (SERVAL), BIS

Bibliographie

Espagne, Michel. À propos de l'histoire de la germanistique en France. In: Chroniques allemandes, n°4, 1995. France-Allemagne : De Faust à l'Université de masse. pp. 145-153.

Espagne, Michel. Les Chaires de littérature étrangère. In: Espagne, Michel et Werner, Michael (dir), Les études germaniques en France (1900-1970). Paris : CNRS Editions, 1994. pp. 33-62.

Bock, Hans Manfred. Henri Lichtenberger, père fondateur de la germanistique française et médiateur entre la France et l’Allemagne. Dans Espagne, Michel et Werner (dir), Michael, Les études germaniques en France (1900-1970). Paris : CNRS Editions, 1994. pp. 155-169.

Bock, Hans Manfred. Initiatives socio-culturelles et contraintes politiques dans les relations universitaires entre la France et l’Allemagne dans l’entre-deux-guerres. In: Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 34 n°3, juillet-septembre 2002. Un regard français sur l'Allemagne – Le cas du Centre d'Études Germaniques. pp. 297-310.

Charle, Christophe. Lichtenberger (Henri). In: Les professeurs de la faculté des lettres de Paris - Dictionnaire biographique 1909-1939. Volume 2. Paris : Institut national de recherche pédagogique, 1986. pp. 137-139.

Décultot, Elisabeth. Germanistik (études allemandes) en France. In: Décultot, Elisabeth, Espagne, Michel et Le Rider, Jacques (dir), Dictionnaire du monde germanique. Paris : Bayard, 2007. pp. 401-404.

Base « ès lettres ». LICHTENBERGER, Henri [consulté le 21 janvier 2025] : https://eslettres.bis-sorbonne.fr/notice/Doctorant/5464