MS 693

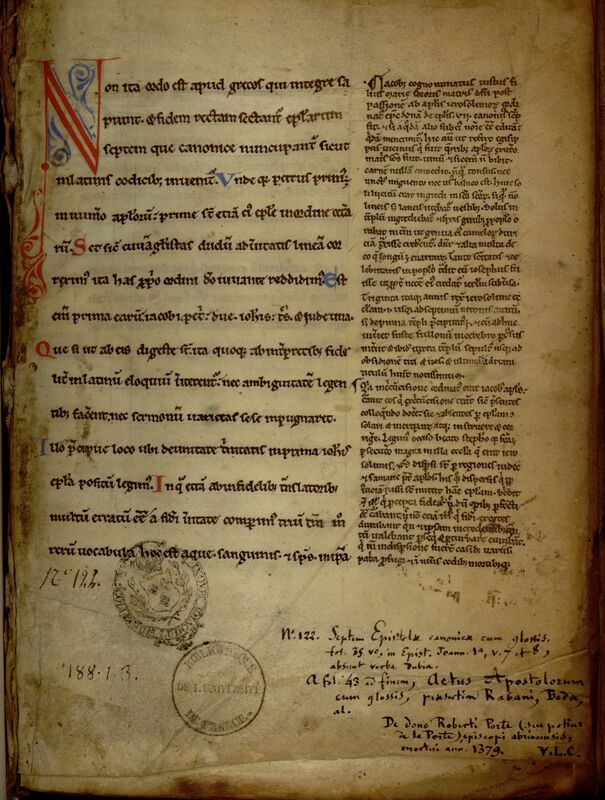

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 693

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA11668

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mv1k

Auteur(s) et Titre(s) : Epistolae catholicae cum glossis ; Actus apostolorum cum glossis

Date : 1201-1225 (premier quart du xiiie siècle)

Origine : France du Nord ou Angleterre

Langue : lat

Description physique

Support : Parchemin.

Nombre de ff. : 139 feuillets (foliotation moderne en chiffres arabes 1-138, au crayon dans la marge sup. externe, avec 61bis).

Dimensions : 270 × 190 mm (justif. 155 × 160 mm).

Réglure : Réglure à la mine de plomb (Muzerelle 12-21/0/1-1/J), 15 longues lignes pour le texte biblique (colonne centrale), 40 lignes pour les gloses marginales (reparties sur deux colonnes, l’une dans la marge interne, l’autre dans la marge de gouttière). Piqûres visibles dans les marges externes.

Codicologie : 18 cahiers s’ouvrant sur le côté poil, tous quaternions sauf le cahier 6 (f. 41-44, un binion). Le dernier feuillet du cahier 18 a été collé au plat inférieur en guise de contre-garde. Signature des cahiers 1-17 à l’encre noire en chiffres romains (I-XVII, le XV corrigé sur XIIII), précédés et suivis par un point, au bas de la dernière page de chaque cahier.

Écriture : Écriture gothique. Le texte biblique est écrit dans un module plus grand que celui employé pour les gloses marginales. Le scribe principal copie le texte biblique, ainsi que les gloses interlinéaires et marginales, avec la même encre. Les gloses marginales sont souvent précédées d’un signe de paragraphe ou d’un autre signe de renvoi, afin de mieux les lier au lemme du texte biblique. Un deuxième glossateur, ou, plus probablement, le scribe principal lui-même à un stade ultérieur de la rédaction, ajoute des annotations dans les espaces laissés blancs dans les colonnes marginales (par ex. fol. 2v, 3r, 4r, 5r etc.). Ce copiste utilise une encre plus claire et un signe de paragraphe particulier pour introduire ses annotations qui se terminent, parfois, en cul-de-lampe (par ex. fol. 99v, 111v, 120v, 121r, 126v).

Décoration :

Au début de chaque épître et des Actes des apôtres, ainsi que lors de trois occurrences du mot « karissimi » (fol. 14r, 18v, 30v), initiales de couleur, bleu et rouge, partiellement décorées, lettres d’attente dans les marges. Au début des versets, initiales de couleur, bleu ou rouge. Au fol. 43v, les premiers deux mots (<p>rimum deinde) sont écrits en onciale, respectivement, à l’encre rouge et bleue.

Reliure : Reliure médiévale sur ais de bois couverts de cuir marron ; traces des cinq boulons (en correspondance des quatre coins et de l’ombilic) sur les deux plats, traces d’attache de fermoir au plat sup. et de bélière au plat inf. ; dos à trois double nerfs et coiffes débordantes. Au plat inf., ancienne étiquette en parchemin portant le titre de l’ouvrage et la note de possession (« Epistole canonice, de dono domini Roberti Porte, episcopi Abrincensis »), encadrée par un rectangle en métal cloué. Contre-gardes en parchemin : la contre-garde sup. est un fragment de remploi (visible aussi la partie collée), en écriture gothique du xiiie s., sur deux colonnes de 66 lignes ; la contre-garde inf. correspond au dernier feuillet du dernier cahier. Deux marque-pages en coton bleu, liés à la coiffe sup.

Description (contenu)

Le ms. transmet les Épîtres catholiques et les Actes des apôtres avec gloses marginales et interlinéaires, dont la presque totalité est publiée dans l’édition de la Glossa ordinaria par A. Rusch (Strasbourg, 1481 : une édition numérique est publiée à l’adresse http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/livres-liste.php).

Fol. 1r-v : ps.-Hieronymus, Praefatio in epistolas catholicas cum glossis, éd. D. De Bruyne, Prefaces to the Latin Bible, Turnhout : Brepols, 2015, p. 255 (reprint of ‘Préfaces de la Bible Latine’, Namur, 1920) et Glossa ordinaria, éd. A. Rusch (Strasbourg, 1481).

Fol. 2r-10v : Epistola Iacobi cum glossis.

Fol. 10v-20v : Epistola I Petri cum praefatione et glossis.

Fol. 20v-27r : Epistola II Petri cum praefatione et glossis.

Fol. 27r-37r : Epistola I Iohannis cum glossis.

Fol. 37r-38r : Epistola II Iohannis cum glossis.

Fol. 38r-39v : Epistola II Iohannis cum glossis.

Fol. 39v-42v : Epistola Iudae cum glossis.

Fol. 43r : Prologus in Actus apostolorum cum glossis.

Fol. 43v-138v : Actus apostolorum cum glossis.

Provenance :

Le ms. a été copié vraisemblablement en France du Nord au premier quart du xiiie siècle.

Le ms. a appartenu à Robert de la Porte, évêque d’Avranches de 1359 à 1379, date de sa mort. La reliure d’origine, malgré sa fragilité, porte encore la trace de la note de possession (« Epistole canonice, de dono domini Roberti Porte, episcopi Abrincensis »).

Ensuite, avec d’autres mss constituant son legs, il a appartenu à la bibliothèque du Collège de Maître Gervais.

Après la suppression du Collège de Maître Gervais, sa bibliothèque est transférée, d’abord, au Collège Louis-le-Grand (vers 1763-1764), ensuite dans les fonds de la bibliothèque de l’Université de Paris.

Au fol. 1r, estampille du Collège Louis-le-Grand, tampon de la « Bibliothèque de l’Université de France » (cf. aussi fol. 138v) ; anciennes cotes : « 188.1.3 », « N° 122 ».

Au fol. 1r, annotation signée V.L.C.(?) : « No. 122. Septem Epistolae canonicae cum glossis. | fol. 35 vo., in Epist. Joann. 1a, v. 7 + 8, | absunt verba dubia. | A fol. 43 ad finem, Actus Apostolorum | cum glossis, praesertim Rabani, Bedae, | al. | De dono Roberti Porte (seu potius | de la Porte), episcopi abrincensis, | mortui ann. 1379. V.L.C. ».

Bibliographie du ms. :

Émile Chatelain, Notice sur les manuscrits du collège de Maître Gervais, Paris, 1888, cité aux p. 8-9. (NuBIS, consulté 15 novembre 2021, https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/1790).

Karine Rebmeister-Klein, Les livres des petits collèges à Paris aux xive et xve siècles, thèse de doctorat, 3 vol., Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005, cité vol. III.

Le ms. n’est pas recensé dans les répertoires suivants : Stegmüller, MEL, BAMAT, Scriptorium.

Commentaire

- Histoire de l’œuvre

Dans les colonnes marginales, le ms. transmet les explications fournies par la Glossa ordinaria, auxquelles ont été ajoutées des gloses d’origine différente, encore inconnue. Il est l’un des milliers de témoins de l’énorme succès de ce commentaire au Moyen Âge central. L’origine de la Glossa ordinaria, ainsi appelée seulement à partir du xive siècle, est généralement située dans l’école d’Anselme de Laon (mort en 1117), où le maître et ses élèves ont sélectionné et retravaillé les explications produites par les maîtres des siècles précédents ou, dans de rares cas, par leurs contemporains, et ont produit un commentaire de nombreux livres de la Bible. Leur œuvre a été reçue et diffusée par des théologiens tels que Stephen Langton (m. 1228), qui a contribué de manière décisive à en faire le texte exégétique standard dans les écoles du xiiie siècle. Le succès de la Glossa ordinaria était sans doute garanti par le fait qu’elle offrait une orientation exégétique de base qui pouvait éventuellement être approfondie ultérieurement par d’autres lectures. En outre, il s’agissait d’un outil d’étude très pratique : le lecteur avait à sa disposition dans un seul livre à la fois le texte de la Bible et un ensemble adéquat d’explications. La production de ces manuscrits a supplanté la production de livres contenant uniquement le texte biblique, de sorte que la Glossa est devenue la Bible du xiiie siècle. Elle a continué à être produite au cours des deux siècles suivants, bien que son appareil de commentaires cessât d’être une référence pour les enseignants et les théologiens.

- Particularités du manuscrit 693

Le manuscrit a été copié pour transmettre le texte biblique des Épîtres catholiques et des Actes des apôtres accompagnés par des gloses marginales qui correspondent au texte de la Glossa ordinaria. Le copiste du texte biblique a écrit aussi les gloses qui se trouvent tant dans les colonnes marginales que dans les interlignes. Il a souvent pris le soin d’indiquer le nom de l’autorité patristique citée dans les gloses sous la forme d’une abréviation. Ces abréviations reproduisent des indications qui figurent dans la plupart des manuscrits de la Glossa ordinaria. Par exemple, les gloses des Épîtres catholiques sont souvent introduites par les lettres B pour Bede (mort en 735) ou AUG pour Augustin (mort en 430). Ces indications sont particulièrement nombreuses dans les gloses des Actes des apôtres : avec Bede et Augustin, on y trouve IER pour Hieronymus/Jérome (mort en 420), R pour Rabanus (mort en 856), et GG pour Gregorius Magnus (mort en 604). Très probablement, le même copiste a ajouté une deuxième série d’annotations marginales au texte biblique, en utilisant les espaces blancs des colonnes marginales. Ces annotations, dont le contenu n’a pas encore été étudié, ne sont pas présentes dans la Glossa ordinaria. Le ms. conserve des traces de lecture apposées par un savant du xive ou du xve siècle en écriture cursive (peut-être Robert de la Porte lui-même ?), qui sont souvent effacées et, parfois, reproduisent le texte biblique (cf. fol. 51r, 105b, 126v, 138v). La note du catalogueur moderne écrite au fol. 1r et transcrite ci-dessus indique l’absence du « Comma Iohanneum », un passage interpolé de la première épître de Jean, où sont nommées les trois personnes de la Trinité (« Quoniam tres sunt, qui testimonium dant [in caelo : Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus : et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui testimonium dant in terra :] spiritus, et aqua, et sanguis : et hi tres unum sunt »). Néanmoins, il semble que le catalogueur se soit trompé, car le passage en question est bien attesté dans le ms. au fol. 35v : les premiers mots, « in caelo pater », font partie du texte biblique et le reste est écrit dans la marge supérieure.

Il n’y a pas d’information sûre sur l’origine du ms., mais ses caractéristiques paléographiques et codicologiques nous permettent de situer sa production dans le premier quart du xiiie siècle, probablement dans le Nord de la France. La plupart des annotations marginales reproduisent le texte de la Glossa ordinaria, qui était le texte exégétique standard dans les écoles du xiiie siècle en Europe occidentale. Du point de vue du contenu, ce ms. est donc parfaitement aligné sur le type de production exégétique de son époque. Mais du point de vue codicologique, il présente une mise en page qui n’est plus à la mode au xiiie siècle. En fait, on y voit une division du miroir d’écriture en trois colonnes linéaires, la centrale pour le texte biblique, les marginales pour les gloses, qui a été utilisée pour la Glossa ordinaria seulement jusqu’à la moitié du xiie siècle environ. Lesley Smith appelle cette mise en page le « format simple » lorsqu’on le compare aux systèmes de réglure beaucoup plus complexes des manuscrits de la Glossa ordinaria de la fin du xiie et du xiiie siècles. Une caractéristique typique du « format simple », que l’on retrouve également dans ce ms., est l’absence générale d’éléments qui aident le lecteur à s’orienter dans le texte : le ms. ne présente en effet ni des formules de « incipit » et de « explicit », ni des titres courants dans la marge supérieure, ni d’indication progressive des livres ou des chapitres dont le texte biblique est divisé. La seule distinction interne est donnée par la présence de deux prologues aux Épîtres catholiques et d’un prologue aux Actes, ainsi que par les initiales en couleur de gros module qui introduisent chaque épître et les Actes. La difficulté a été ressentie par un lecteur du ms. qui a voulu marquer le début des chapitres 3 et 17 des Actes des apôtres en pliant le coin supérieur de la page. Le ms. a probablement été produit pour une étude personnelle du texte biblique et pas pour être lu en public.

Bibliographie complémentaire :

Alexander Andrée, « Anselm of Laon unveiled : the Glosae super Iohannem and the origin of the Glossa Ordinaria of the Bible », Medieval Studies 73 (2011), p. 217-260.

Margaret Gibson, « The Place of the Glossa ordinaria in Medieval Exegesis », dans : Ad litteram : Authoritative Texts and Their Medieval Readers, éd. M. D. Jordan, K. Emery Jr., Notre Dame (Ind.), 1992, p. 5-27.

Lesley Smith, The Glossa Ordinaria. The Making of a Medieval Bible Commentary, Leiden-Boston, 2009.

Mark Zier, « The Development of the Glossa Ordinaria to the Bible in the Thirtheenth Century : The Evidence from the Bibliothèque Nationale, Paris », dans : La Bibbia del XIII secolo. Storia del testo, storia dell’esegesi, éd. G. Cremascoli, F. Santi, Firenze, 2004, p. 155-184.

Signature : Notice rédigée par Cinzia Grifoni (novembre 2021) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.