MS 158

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 158

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA10334

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mb60

Auteur(s) et Titre(s) : Evangelium secundum Lucam et Evangelium secundum Iohannem cum glossa ordinaria

Date : 1201-1300

Langue : lat.

Description physique

Support : parchemin.

Nombre de ff. : 294 (foliotation moderne au crayon dans la marge sup. ext. de chaque recto, le dernier blanc, non folioté), précédés et suivis d’une garde.

Dimensions : 360 × 245 mm.

Réglure : réglure à la mine de plomb (Muzerelle 21-121-222/2-21/0/ J), rr. 37 / ll. 36 ; 36 lignes sur plusieurs colonnes, écrit en-dessous de la première ligne. Piqûres visibles dans les marges en correspondance des lignes de justification et des lignes marginales.

Codicologie : manuscrit unitaire de 26 cahiers respectant la règle de Gregory et s’ouvrant sur le côté poil : I12 (ff. 1-12), II12 (ff. 13-24), III12 (ff. 25-36), IV12 (ff. 37-48), V12 (ff. 49-60), VI12 (ff. 61-72), VII12 (ff. 73-84), VIII12 (ff. 85-96), IX12 (ff. 97-108), X12 (ff. 109-120), XI12 (ff. 121-132), XII12 (ff. 133-144), XIII12 (ff. 145-156), XIV12 (ff. 157-168), XV12 (ff. 169-180), XVI4 (ff. 181-184), XVII12 (ff. 185-196), XVIII12 (ff. 197-208), XIX12 (ff. 209-220), XX12 (ff. 221-232), XXI12 (ff. 233-244), XXII12 (ff. 245-256), XXIII12 (ff. 257-268), XXIV12 (ff. 269-280), XXV12 (ff. 281-292), XXVI2 (ff. 293-f. non folioté). Réclames horizontales dans la marge inf. interne du dernier feuillet du cahier, visibles (f. 24v, 60v, 96v, 108v, 120v, 196v, 244v, 268v, 280v, 292), partiellement coupées (ff. 72v, 84v, 168v, 208v, 220v, 232v, f. 256v) ou entièrement coupées lors du rognage.

Écriture : Littera textualis d’une seule main pour le texte biblique et les gloses, comme l’attestent les réclames se référant parfois au texte biblique, parfois au texte de la glose marginale.

Aux deux premiers feuillets, le prologue monarchien à Luc est écrit à longues lignes, avec glose interlinéaire. Dans le reste du ms., le texte de l’évangile est copié dans les deux colonnes centrales, les gloses étant placées dans les deux colonnes externes. Néanmoins, il y a plusieurs cas où cet équilibre est bouleversé : l’important apparat des gloses peut déborder dans la partie centrale, en réduisant l’espace réservé au texte sacré (par ex., ff. 63r, 95v, 132v, 137v, 207r) ; ou bien les gloses sont distribuées en parallèle sur trois colonnes (par ex., ff. 7v, 18v, 33r, 80r, 205r) ; parfois, la mise en page ressemble à un patchwork (par ex., ff. 100v, 113r, 121r, 127r, 144r, 147r, 171v). L’espace d’écriture est respecté, sauf rare exception, due à des additions marginales pour combler une lacune textuelle, produite par homéotéleute (saut du même au même, par ex., ff. 19r, 34r, 57r, 67v, 123r, 201v, 207r, 208r, 218v, 271r), ou pour compléter l’introduction d’une glose dont l’espace n’avait pas été bien anticipé (par ex., ff. 73v, 141v, 176r). Dans la marge sup. externe du recto de chaque feuillet, on trouve une numérotation médiévale correspondant au numéro de chapitre de l’Évangile.

Décoration :

Décoration au pinceau. Quatre initiales renvoyant chacune respectivement aux débuts des prologues et aux incipits des textes évangéliques : [L]ucas (Prol. Luc, f. 1r), décorée sur fond d’or ; [Q]uoniam (Luc I, 1, f. 2r), décorée avec élément zoomorphe, sur fond d’or ; [H]ic (Prol. Ioh., f. 185r), décorée avec élément zoomorphe, sur fond d’or ; [I]n principio (Ioh. I, 1, f. 187r), habitée par l’évangéliste et son symbole, l’aigle, sur fond d’or.

Décoration à la plume. Initiales à l’encre rouge et bleue avec filigranes de couleur inverse, en alternance. Pieds-de-mouche, titres courants et numéro des versets à l’encre rouge et bleue claire, en alternance.

On relève une erreur dans le titre courant du cahier XI (ff. 121-132) : « Iohannes » mais le texte copié est de Luc (XII, 24-XVI, 24).

Reliure : reliure moderne sur ais de carton couverts de papier marbré à escargot, marron foncé et rougeâtre ; dos en cuir, portant deux étiquettes avec cote actuelle du ms. et titre, « Evangelium s(ancti) Lucae et s(an)c(t)i Iohannis cum glossa ». Contre-garde et garde en papier moderne.

Au f. Iv, étiquette portant cote actuelle du ms. et une annotation en écriture cursive de la fin du xive siècle : « Evangelia Lucę et Iohannis glossata ».

Description (contenu)

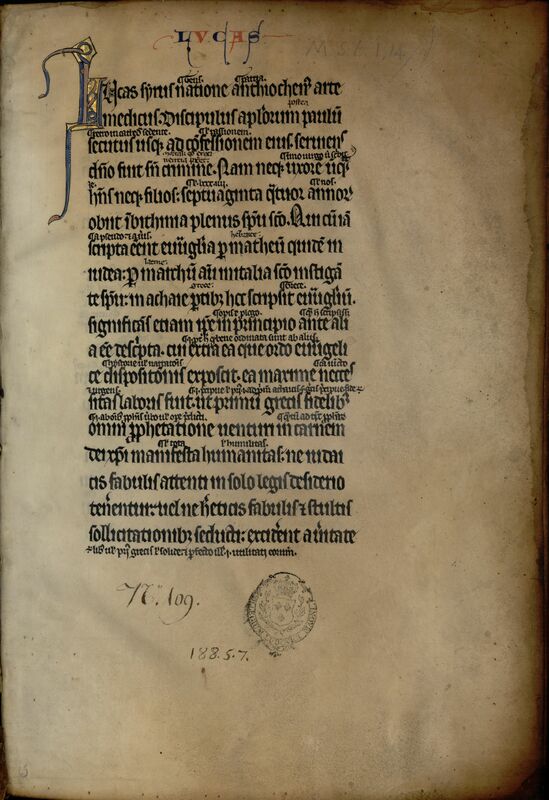

ff. 1r-2r : Prologus monarchianus in Lucam (Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 620 ; De Bruyne, Préfaces de la Bible latine, p. 172).

f. 1r, inc. : Lucas Syrus natione Anthiochenus arte medicus discipulus apostolorum (postea s.l.a.m.) Paulum secutus

Le texte est enrichi par des gloses interlinéaires, partiellement correspondantes à celles publiées dans la Glossa ordinaria (pour celle-ci, cf. Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 11829 et Glossae Scripturae Sacrae electronicae, éd. M. Morard, IRHT-CNRS, 2016-2018, https://gloss-e.irht.cnrs.fr). En effet, certaines gloses correspondent exactement à celles de la glose ordinaire (par ex., [crimine] : « mortali quod ex continentia patet ») malgré leur position (par ex., la glose tirée d’Ambroise « vitulus sacerdotalis hostia-vita immolatur », habituellement associée à Luc 1,5 [Fuit in diebus], est associée à Luc 1,1 [Quoniam quidem] dans le ms., à la suite de la première glose « Lucas de omnibus-prosequitur ») ; d’autres gloses présentent un texte similaire mais non identique (par ex., ms. 158 : [cui extra ea] : « id est propter hoc quod bene ordinata sunt ab aliis » ; cf. Glossa ordinaria : « id est preter hoc quod melius ordinavit ») ; d’autres ne sont pas dans le texte édité (par ex., [neque uxorem] : «uno virgo vero scribit»).

f. 2r, expl. : Vitavimus publicam curiositatem ne non tam volentibus Deum demonstrare videremur quam fastidientibus prodesse

ff. 2r-184r : Evangelium secundum Lucam (Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 49 ; Biblia sacra Vulgata, éd. Weber, Stuttgart 1969, p. 1605-1658)

f. 2r-v, inc. : Quoniam (mu del. et s.l. quidem) multi (f. 2v) conati sunt ordinare narrationem que in nobis complete sunt rerum (Luc. I, 1)

Les gloses sont disposées aussi bien dans les interlignes que dans les marges. Elles correspondent au texte de la Glossa ordinaria (cf. Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 11829 et https://gloss-e.irht.cnrs.fr).

ff. 183v-184r, expl. : Et erant semper in templo laudantes et benedicentes Deum (Luc. XXIV, 52-53)

f. 184r : Explicit liber beati Luce evangeliste

Le f. 184v est blanc.

ff. 185r-187r : Prologus monarchianus in Iohannem (Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 624 ; De Bruyne, Préfaces de la Bible latine, p. 173)

f. 185r, inc. : Hic est Iohannes evangelista unus ex discipulis Dei qui virgo a Deo electus est

Gloses interlinéaires et marginales correspondent à la Glossa ordinaria (cf. Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 11830 et https://gloss-e.irht.cnrs.fr).

f. 187r, expl. : et querentibus fructus laboris et Deo magisterii doctrina servetur

ff. 187r- 293v : Evangelium secundum Iohannem (Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 50 ; Biblia sacra Vulgata, éd. Weber, Stuttgart 1969, p. 1658-1697)

f. 187r-v, inc. : In principio (f. 187v) erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum (Ioh. I, 1)

L’apparat des gloses correspond à celui de la Glossa ordinaria (cf. Stegmüller, Repertorium biblicum, n° 11830 et https://gloss-e.irht.cnrs.fr).

f. 293v, expl. : nec ipsum arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt libros (Ioh. XXI, 25)

Provenance : Collège Louis-le-Grand.

Dans la marge inf. du fol. 1r, estampille du Collège Louis-le-Grand et anciennes cotes (« N. 109 », « 188.5.7 ») ; dans la marge sup., ancienne cote (« Ms t. I,14 »).

Bibliographie du ms. :

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Université de Paris et Universités des départements, Paris 1918, p. 42.

Commentaire

Quelques annotations

Une annotation contemporaine à la copie du ms. a été ajoutée dans la marge supérieure du f. 6v. En écriture cursive, un lecteur du xive siècle a ajouté des gloses interlinéaires, à l’encre brune, uniquement pour l’Évangile de Jean (ff. 185-293).

Un témoin de la standardisation progressive de la Glose ordinaire

Les manuscrits de la Bible, enrichis d’un apparat structuré de gloses plus tard connu sous le nom de Glossa ordinaria, furent préparés pour les livres bibliques, séparément ou regroupés, par l’école de Laon pendant le premier tiers du xiie siècle, en particulier grâce au travail d’Anselme, Raoul et Gilbert l’Universel. Cet œuvre se répandit largement pendant tout le siècle, surtout dans la France septentrionale. Le corpus de gloses s’uniformisa au cours du xiiie siècle, aussi bien dans la mise en page que dans le contenu des gloses, après une période d’incertitude.

Le ms. 158 de la BIS est un témoin de cette phase d’ajustement progressif : du point de vue textuel, il ne témoigne pas de l’ensemble complet des gloses publiées comme Glossa ordinaria, et présente, à cet égard, quelques gloses inédites ; du point de vue de la mise en page, l’agencement du texte est loin d’être uniforme et peut être rapproché de ce qu’on nomme transitional format, ce qui est également valable pour les dimensions du ms.

Un œuvre élaborée par Anselme de Laon à partir de traités patristiques

La copie des deux évangiles, celui de Luc et celui de Jean, dans un volume unique est assez fréquent dans la transmission de la Glossa ordinaria, et les chercheurs expliquent cette particularité par le fait que les deux textes furent parmi les premiers à être enrichis d’une glose, vraisemblablement par Anselme de Laon lui-même. Les sources utilisées dans les gloses sont patristiques : pour l’Évangile de Luc, on suit essentiellement le commentaire de Bède le Vénérable (qui cite, à son tour, Ambroise de Milan), avec des extraits tirés de Grégoire le Grand ; pour l’Évangile de Jean, en revanche, le texte de référence est le commentaire d’Augustin, avec des extraits supplémentaires tirés de Grégoire le Grand et de Jérôme.

Bibliographie complémentaire :

B. Smalley, « Gilbertus Universalis, Bischop of London (1128-34) and the Problem of the Glossa Ordinaria », Recherches de théologie ancienne et médiévale, 7 (1935), p. 235-262 ; 8 (1936), p. 24-60 ; Ead., The Study of the Bible in the Middle Ages, Notre Dame (Ind.), 19642 ; L. Smith, The Glossa Ordinaria. The Making of a Medieval Bible Commentary, Leiden-Boston 2009.

Signature : Notice rédigée par Lucia Castaldi (novembre 2021) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.