MS 156

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 156

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=UNIA10332

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/m6s5

Auteur(s) et Titre(s) : Hieremias cum glossa ; Gilbertus Universalis, Glossa in Lamentationes Hieremiae prophetae

Date : deuxième quart du xiiie siècle (1226-1250).

Origine : Le décor invite à situer la production du ms. dans un atelier du Nord de la France, probablement à Paris.

Langue : lat.

Description physique

Support : parchemin avec quelques yeux (par ex. fol. 4) ou feuillets parfois déchirés et recousus (par ex. fol. 43 et 163).

Nombre de ff. : 160 ff., précédés et suivis d’une garde en papier. Numérotation moderne (1-163) au crayon dans la marge sup. ext. de chaque recto, avec omission des numéros 6, 90, et feuillet doublement numéroté 97/98. L’omission des numéros 90 et 97 correspond à la perte d’un bifeuillet ; le fait que le fol. 97/98 soit doublement numérotée suggère que la numérotation a eu lieu après la perte de ce bifeuillet.

Dimensions : 355 × 240 mm (justif. 215 × 135 mm).

Réglure : réglure à la mine de plomb (Muzerelle 1-12-2-2/2-0/2-2-2/J) ; 47 lignes sur trois colonnes. La colonne centrale est prioritairement réservée au texte biblique et à ses gloses interlinéaires, celles des côtés aux gloses marginales. Cette disposition générale varie beaucoup et aboutit à une mise en page en puzzle, au gré des gloses. Piqûres visibles dans toutes les marges (par ex. fol. 3).

Codicologie : 21 cahiers s’ouvrant sur le côté poil, tous quaternions sauf le cahier 12 (fol. 91-96, un quaternion privé du bifeuillet externe), et le dernier cahier (fol. 162-163, un bifeuillet fort mutilé). Signature en fin des cahiers, au bas de page, composée de deux éléments : abréviation de Ieremias dans la marge de gouttière, et numéro en chiffres romains au centre, les deux souvent coupés lors du rognage des feuillets. Ils sont visibles intégralement ou partiellement en fin des cahiers 4-7, 11, 14-16, 18-20 (respectivement fol. 33v, 41v, 49v, 57v, 89v, 113v erronément signé XIII au lieu de XIIII, 121v, 129v, 145v, 153v, 161v). Réclames horizontales en fin de cahier, souvent rognées.

Écriture : gothique française, d’une seule main pour le texte biblique et pour le commentaire. Trois modules distinguent les trois niveaux de texte : celui de la Bible est de grand module (presque toute une ligne de réglure, soit 5 mm de haut) et est copié une ligne sur deux. Les gloses marginales sont écrites dans un module plus petit, et sur chaque ligne de réglure. Les gloses interlinéaires sont d’un module encore plus petit que celles des marges. Plusieurs mains correctrices.

Décoration : le décor distingue quatre niveaux de divisions du texte.

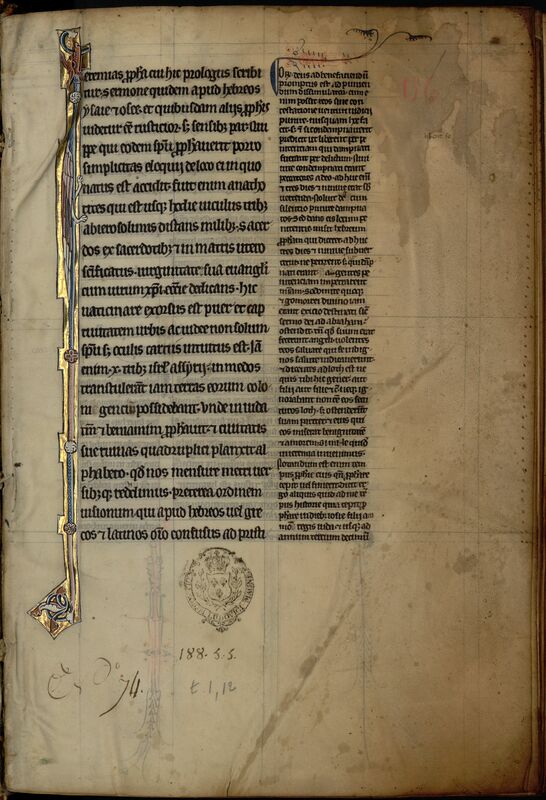

- Deux initiales zoomorphes, sur fond d’or, distinguent le début du texte. La première (Ieremias, fol. 1r,) en tête du prologue court sur toute la longueur de la justification, du côté pli, et représente un dragon tenant une tige dans sa bouche et avec la queue se terminant en palmettes. Le dessin est exécuté à l’encre noire, les couleurs se déclinent en des camaïeux de blanc, bleu, et rouge. La deuxième initiale (Verba, fol. 2r) corresponde au début de Ier 1,1 : peinte en bleu, ornée de motifs géométriques blancs et dotée d’extrémités supérieures en palmettes rouges, l’initiale s’inscrit dans un carré sur fond d’or et rose. Dans le ventre du V, une tête canine peinte en beige mord le trait inférieur de l’initiale, son corps se prolongeant en spirale à entrelacs végétaux, colorés de rouge, bleu, rose et blanc.

- Les numéros de chapitre, précédés d’un « C », sont inscrits en chiffres romains, généralement en rouge et dans la marge (chapitres 2 à 52 pour Jérémie, chapitre 2 uniquement pour les Lamentations). Quand les numéros deviennent plus longs, ils sont parfois écrits en lettres alternant le rouge et le bleu (par exemple le ch. 26, fol. 58r). Le « C » est parfois orné de volutes (par exemple fol. 42r) ou de palmettes (voir fol. 66r).

- Les initiales secondaires du texte biblique sont généralement écrites en plus gros module, à l’encre rouge ou bleue avec filigranes de la couleur opposée, en alternance. Plus rarement, les filigranes d’une initiale rubriquée sont à l’encre noire (par ex. fol. 73v et 74r).

- Les pieds-de-mouche introduisant les gloses marginales (unités textuelles ou unités de mise en page, pour guider la lecture, par ex. fol. 1v) sont également tracés alternativement en rouge et en bleu et pourvus d’antenne. Ceux qui se trouvent près des marges inférieures ou supérieures sont généralement agrémentés d’un prolongement à l’italienne, à l’encre rouge et bleue.

Au début du texte biblique (fol. 2r), titre courant (Ieremias) en écriture mixte (onciale et capitale) avec lettres alternativement rouges et bleues réparties en quatre binômes (Ie re mi as). Par la suite, les s titres courants se limitent à « Ie » en haut du verso, et « re » sur le recto qui lui fait face, les binômes étant toujours bicolores (rouge, bleu).

Reliure : Demi-reliure du xixe s. sur ais de carton couverts de papier marbré et dos en cuir brun à quatre nerfs. Trois étiquettes en papier sont apposées sur le dos : elles mentionnent, à l’encre noire, « Bibl. de l’Université, MS. 156 », « Jeremias propheta cum glossa » « MS. 156 ». Contre-gardes et gardes en papier moderne.

Description (contenu)

Glose ordinaire sur Jérémie et sur les Lamentations, avec au moins deux lacunes textuelles.

L’ensemble est considéré comme étant le texte de Jérémie : absence d’initiale figurée au début des Lamentations, alors que deux initiales de ce type indiquent le début de Jérémie, statut des prologues des Lamentations distinct de celui de Jérémie. Baruch, deutérocanonique qui fait partie de l’ensemble jérémien, est absent et ne semble pas avoir été copié à la suite (fol. 163v vierge).

Jérémie n’est précédé que d’un seul prologue, celui de Jérôme, accompagné de ses commentaires. Les Lamentations débutent après dix prologues groupés en huit unités (fol. 115r-116r), et sont suivies de dix prologues, dont neuf avaient déjà été copiés en tête de livre, et d’un titulus (fol. 161v-163r).

Fol. 1r-115r : Hieremias cum glossa.

- fol. 1rv : Prologue de Jérôme (Ieremias propheta cui hic prologus scribitur […] inuidorum insaniam prouocare).

- fol. 1rv : Première glose du prologue : Origenes. Deus ad benefaciendum…locutus sum eis facere.

- fol. 1v-2r : Dernière glose du prologue : Ieronimus. Ceteri prophete… uolumine continetur.

- fol. 2r : Incipit biblique (Verba Ieremie filii Elchie), Ier 1, 1.

- fol. 1v : Première glose (LXX. Verbum dei quia… domini est).

- Lacunes entre Ier 41,17 (iuxta Betleem ut pergerent et, fol. 89v) et Ier 42,20 (ad Dominum Deum nostrum dicentes ora pro nobis, fol. 91r), puis entre Ier 48,1 (Rapta est Cariathiatim confusa est, fol. 96v) et Ier 48,10 ([fe]cibus suis nec transfusus est, fol. 97/98r) à cause de la perte du bifeuillet externe du 12e cahier (fol. 90-96).

- fol. 114v : Explicit de la dernière glose (in perpetuum dampnati)

- fol. 115r : Explicit biblique (ad diem mortis sue cuncutis diebus uite eius, Ier 52,34)

Éd. Biblia latina cum glossa ordinaria, A. Rusch, Strasbourg, 1480-1481, réimpr. avec une introduction de K. Froehlich et M. Gibson, 4 vol., Turnhout, 1992, ici vol. 3, p. 99-215.

Fol. 115r-163r : Gilbertus Universalis, Glossa in Lamentationes Hieremiae prophetae

- fol. 115r-116r : prologues, copiés à longues lignes, mais dans le module des gloses marginales, à la différence du prologue hiéronymien de Jérémie, copié en module biblique. Seul le sixième prologue de l’édition d’Alexander Andrée est ici omis, mais il est présent à la fin du texte (fol. 162vb), avec d’autres prologues, répétés. La jonction des prologues II et III suggère qu’il s’agit ici de la deuxième recension identifiée par Alexander Andrée (Gilbertvs Vniversalis, Glossa ordinaria in Lamentationes Ieremie prophete, p. 118). Les chiffres romains entre parenthèses renvoient à la numérotation des prologues dans l’édition d’Alexander Andrée ; ils sont absents du manuscrit :

- 115r : (I) Paschasius. Sunt cantica canticorum, sunt lamentationes lamentationum… Beatus uir cuius est auxilium abste, ascensiones in corde suo in ualle etc.

- 115r : (II et III) Paschasius. Quadruplici plangit alphabeto… libertate perfruamur.

- 115r : (IV) Constat multa esse genera fletuum… scripte lamentationes et carmen et ue.

- 115rv : (V) Paschasius tam terrene ciuitatis ruinam… decreuimus dirigere et (VII) Aleph interpretatur doctrina, uera autem doctrina est… plena amiratione et stupore.

- 115v : (IX) : Paschasius. Lamentatio est autem ex more… et aliena delicta.

- 115v : (VIII) Lamentationes Ieremie membro patet orationis maxime…aliquin tribus constat oratio.

- 115v : (XI) Rethoricorum colorum splendorem et sententiarum… uiam aperio lectori.

- 115v-116r : (X) Quomodo sedet sola ciuitas subuersionem misere ciuitatis… ciuitas plangit. Quomodo sedet sola ciuitas etc.

- fol. 116r : incipit biblique (Quomodo sedet, Lm 1,1).

- fol. 116r : incipit de la première glose : Pascasius. Quomodo sedet sola ciuitas Iherusalem, scilicet populo spoliato.

- fol. 161vb : explicit biblique : iratus es contra nos uehementer (Lm 5,22).

- fol. 162rc : explicit de la dernière glose : nec uenie locus erit.

- Fol. 161v-163r : Prologues des Lamentations répétés, avec des variantes par rapport aux fol. 115r-116r : la mise en page est en puzzle, l’ordre diffère, les prologues ne sont pas exactement les mêmes. L’un (VI) n’était pas cité en tête des Lamentations ; mais le quatrième prologue, copié avant les Lamentations, est ici absent. Par ailleurs, la série se termine sur un titulus variant des Lamentations. Une des mains correctrices écrit dans les marges des fol. 161v et 162r : item prologus.

- f. 161vb-162rb/rab : (X) Quomodo sedet sola ciuitas subuersionem misere ciuitatis… ciuitas plangit. Quomodo sedet sola ciuitas etc.

- f. 161vc-162ra : (I) Paschasius. Sunt cantica canticorum, sunt lamentationes lamentationum… Beatus uir cuius est auxilium abste, ascensiones in corde suo in ualle etc.

- f. 162rab2-162vc : (XI) Rethoricorum colorum splendorem et sententiarum… uiam aperio lectori.

- 162rc2 : (VIII) Lamentationes Ieremie membro patet orationis maxime…aliquin tribus constat oratio.

- 162rc3-162vab : (II et III) Paschasius. Quadruplici plangit alphabeto… libertate perfruamur.

- 162va2 : (V) : Paschasius tam terrene ciuitatis ruinam… decreuimus dirigere

- 162va3-163rc : (VII) Aleph interpretatur doctrina, uera autem doctrina est… plena amiratione et stupore

- 162vb2/vc : (VI) Treni sicut autem ait Ieronymus… est aptanda. Gislebertus.

- 162vbc3 : (IX) Paschasius. Lamentatio est autem ex more… et aliena delicta.

- 162vc2 : Et secundum est postquam in captiuitatem redactus (sic) est Israel in Ierusalem deserta est, sedit Ieremias propheta flens, et planxit lamentatione hac in Ierusalem et amaro animo suspurans et euitans dixit : quomodo sedet sola ciuitas etc. Il s’agit d’un titulus des Lamentations attesté dans le ms. L de l’édition d’Alexander Andrée (soit Laon, BM, 71, originaire de Vauclair ou de Laon et daté du milieu du xiie s.).

Éd. Gilbertvs Vniversalis, Glossa ordinaria in Lamentationes Ieremie prophete. Prothemata et Liber I. A critical Edition with an Introduction and a Translation, éd. Alexander Andrée, Stockholm, 2005 ; l’édition ne recense pas ce manuscrit.

Provenance :

Le style des deux initiales (fol. 1r et 2r) et l’écriture suggèrent que le ms. a été copié en France du Nord, peut-être dans un atelier parisien, pendant le deuxième quart du xiiie s. Aucune mention de provenance, aucun ex libris n’est identifiable, avant l’époque moderne, ces éléments ayant peut-être été perdus au moment de la confection de la reliure actuelle.

Au xviiie s., le ms. entra dans la bibliothèque du Collège Louis-le-Grand, comme l’atteste l’estampille dans la marge inférieure du fol. 1r. Sur le même feuillet, anciennes cotes : « 188. 5. 5 », « Ms. t. I, 12 ».

Bibliographie du ms. :

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Université de Paris et universités des départements / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, Paris, Librairie E. Plon, Nourrit, 1918, p. 41.

Commentaire

Annotations et corrections de plusieurs mains

Le manuscrit comprend des corrections inscrites par plusieurs mains, parfois effacées. Souvent marginales, plus rarement interlinéaires (par ex. fol. 48v et 49r), elles sont ces corrections sont brèves, à quelques exceptions près (par ex. fol. 114v). La standardisation relative du texte (voir ci-dessous) les explique en partie ces corrections.

Les annotations visent aussi à faciliter la compréhension du texte (par ex. item prologus fol. 161v et 162r). La présence de prologues, en partie identiques, en tête et en fin des Lamentations est délicate à expliquer, d’autant que les « prologues » finaux débutent sur le même cahier que la fin de la glose sur les Lamentations et ne forment donc pas une unité codicologique qui aurait pu être ajoutée à cet endroit par erreur. Peut-être le copiste a-t-il voulu donner une autre « série » en fin de texte, dans un milieu où deux séries se côtoyaient : l’ordre des prologues de la deuxième recension du texte semble souvent aléatoire, même s’ils ne sont pas attestés, dans les autres manuscrits, à la fin des Lamentations (Gilbertvs Vniversalis, Glossa ordinaria in Lamentationes Ieremie prophete, p. 118).

La hiérarchisation des textes par la mise en page dans la Glose ordinaire

La standardisation de la Bible glosée au xiiie siècle porte aussi sur sa mise en page, à la fois claire et recherchée. La hiérarchie entre les textes se saisit au premier coup d’œil : la Bible est copiée en gros module (env. 4 mm), un interligne sur deux, tandis que les gloses marginales, en plus petit module (env. 3 mm), forment des blocs compacts distingués par des pieds-de-mouche colorés, agrémentés dans les marges de longs décors filigranés. Les gloses interlinéaires sont de module encore plus réduit (1,5 mm), ce qui les distingue d’emblée. Le texte biblique est scandé par des capitales bicolores et filigranées qui le divisent.

L’agencement du texte biblique et des gloses marginales a pu être un défi technique, puisque tous les passages n’étaient pas également expliqués : il fallait prévoir la juste quantité d’espace nécessaire pour copier les gloses en face du passage biblique qu’elles interprétaient. Ici, l’expérience cumulée d’un corpus qui s’est standardisé et la dextérité du copiste permettent de varier les colonnes et de créer une sorte de puzzle visuel. Cette disposition correspond bien à la norme de la Bible glosée « standardisée », que l’on trouve notamment dans les copies parisiennes du xiiie siècle pour la majeure partie des livres bibliques (voir à ce sujet le blog de Martin Morard : https://big.hypotheses.org/1672).

La Glose ordinaire et les lettrés carolingiens

Au xiie siècle, chaque livre biblique se voit doté d’un corpus de gloses qui tend à se fixer progressivement et que l’on a nommé, par la suite, Glose ordinaire. Au xiiie siècle, en effet, cet ensemble s’est « standardisé » et a servi de référence aux étudiants de l’Université inscrits en théologie. Les deux premières années de ce cursus étaient consacrées à la maîtrise de la Bible et de ses multiples significations, condition nécessaire à la poursuite des études des bacheliers bibliques.

Plusieurs auteurs élaborèrent le noyau de la Glose ordinaire au xiie siècle. Sur les livres prophétiques, il s’agit de Gilbert l’Universel, diacre à la cathédrale d’Auxerre (env. 1110-1127) qui devint par la suite évêque de Londres (1127-1134). Gilbert s’inspira des Pères et de diverses œuvres carolingiennes (ixe s.) pour façonner la Glose. Jérémie, le prophète qui prédit la ruine et confronta les puissants, avait été choisi par Paschase Radbert, source principale de la Glose sur les Lamentations, comme miroir de ses proches – et de lui-même -, qui avertirent et mirent en garde leur roi Charles le Chauve. Les critiques carolingiennes à l’égard du pouvoir royal connurent ainsi une grande postérité par leur diffusion dans la Glose, même si leur sens fut probablement, alors, amoindri, le contexte étant différent.

Bibliographie complémentaire :

Édition électronique à partir de la transcription de l’édition d’Adolf Rusch dans le cadre du projet Gloss-e piloté par Martin Morard :

- Jérémie : http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber34.xml

- Lamentations : http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber35.xml

Vérifier les urls suivantes :

https://gloss-e.irht.cnrs.fr//php/editions.php?id=glo&numLivre=34

https://gloss-e.irht.cnrs.fr//php/editions.php?id=glo&numLivre=35

R. Branner, Manuscript painting in Paris during the reign of Saint Louis. A study of styles, Berkeley, Los Angeles, London, 1977, p. 201-202.

B. Smalley, « Gilbertus Universalis, Bishop of London (1128-1134), and the Problem of the Glossa ordinaria », Recherches de théologie ancienne et médiévale, 7 (1935), p. 235-262.

Ead., « La Glossa ordinaria, quelques prédécesseurs d’Anselme de Laon », Recherches de théologie ancienne et médiévale, 9 (1937), p. 365-400.

M. Gibson, « The Place of the Glossa Ordinaria in Medieval Exegesis », dans Ad Litteram : Authoritative Texts and their Medieval Readers, éd. K. Emery Jr et M. D. Jordan, Notre Dame, 1992, p. 5-27 (reprint dans M. Gibson, « Artes » and Bible in the Medieval West, Greath Yarmouth, 1993, XV).

Ead., « The Twelfth-Century Glossed Bible », publié d’abord dans Studia patristica 23, éd. E. A. Livingstone, Leuven, 1989, p. 232-244, reprint dans M. Gibson, « Artes » and Bible in the Medieval West, Greath Yarmouth, 1993, XIV.

Signature : Notice rédigée par Sumi Shimahara (mars 2022) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.