MS 15

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 15

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA10014

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mtvr

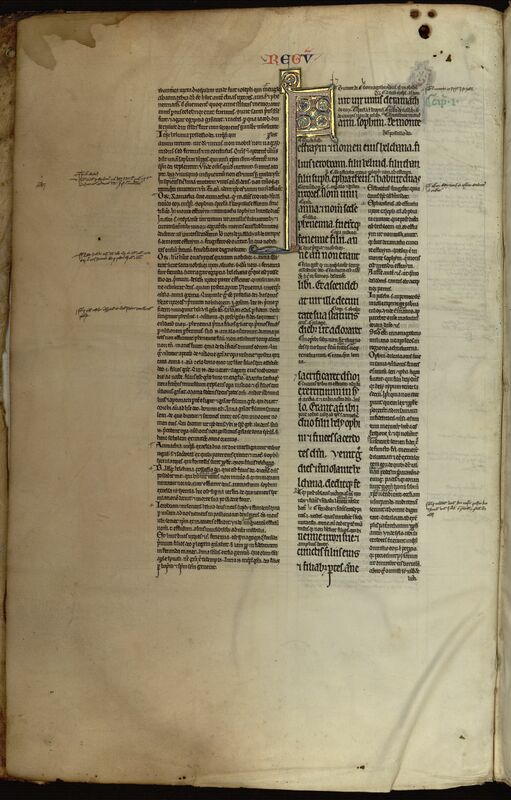

Auteur(s) et Titre(s) : Glose ordinaire sur les Rois, les Macchabées et les Paralipomènes

Date : début du xive s.

Langue : latin

Description physique

Support : parchemin, avec coutures fréquentes pour fermer ses déchirures (parfois il ne reste que la trace de la couture) : voir notamment les f. 38, 44, 45, 51, 69, 107, 123, 124, 178, 223. Plusieurs yeux, souvent en partie fermés par couture ; l’un d’eux se trouve tout près de l’espace de justification du texte (f. 48). Le bas du feuillet 44 est actuellement déchiré.

Nombre de ff. : 227 f.

Dimensions : 430 × 275 mm (justif. 265 × 145 mm).

Réglure à la mine de plomb. Les piqûres sont parfois visibles sur le bord externe des feuillets, mais pas systématiquement. Elles sont nettes en revanche au bas des feuillets. On observe une rupture dans leur système à partir du quinzième cahier (f. 142), qui correspond à la Glose sur les Paralipomènes.

Codicologie

- Plusieurs critères distinguent deux ensembles, le premiers correspondant aux Gloses sur les Rois et sur les Macchabées (quinze premiers cahiers, f. 1-159), le second celle sur les Paralipomènes (sept derniers cahiers, f. 160-227) : système de piqûres (cf supra), signatures ou réclames des cahiers.

- La plupart des cahiers sont des quinions, à trois exceptions près :

- le cahier XI est irrégulier : son deuxième feuillet est coupé (une partie du talon est visible)

- le cahier XV est un quaternion ; il comprend la fin de la Glose sur les Macchabées, et le prologue de celle sur les Paralipomènes, qui débute sur le cahier suivant (à partir duquel le système de piqûres diffère).

- Le dernier cahier (XXII) est également un vrai quaternion (pas de feuillets coupés)

- La transition entre les cahiers est généralement indiquée par des réclames (à cinq exceptions près, aux f. 10, 50, 60, 70, 131), parfois à demi coupées (f. 20v, 30v, 40v, 80v, 90v, 100v, 110v, 121v, 141v, 151v, 189v, 199v, 209v, 219v). Dans la deuxième partie du ms., les marques de transition sont plus hétérogènes : la mention liber Paralipomenon figure au bas de la marge extérieure ; au centre de cette marge intérieure, se trouvent d’abord la numérotation des cahiers, qui débute par un primus au f. 169v (id. f. 179v). Le f. 189v comprend dans sa marge inférieure à la fois la mention du livre, la numérotation du cahier (III) et la réclame. À partir du f. 199v, la réclame remplace la numérotation mais demeure en regard de la mention liber Paralipomenon.

- Le texte est copié sur deux colonnes. Chacun des trois principaux textes commence en haut d’un feuillet ; sont donc laissés blancs une partie de colonne à la fin de la Glose sur les Rois (f. 111vb), une partie de colonne et le recto du feuillet suivant à la fin de la Glose sur les Macchabées (f. 158vb et 159r).

- Signets en ficelle cousue par deux points verticaux dans les marges inférieures (côté extérieur), se terminant en bouton sur la tranche inférieure du volume (f. 53, 85, 142, 160, 192). Ces signets marquent les débuts de livres.

Écriture

Gothique française. Au moins trois mains annotent le texte principal.

Décoration

L’initiale du premier prologue et celle de chaque livre commenté sont des lettrines en or et couleurs à entrelacs, dont les terminaisons sont fleuries ou zoomorphes ; la lettre est parfois étirée :

- pour les Rois : f. 1r et 1v (prologue et début du livre I) ; 29v (début du livre II) ; 53r (début du livre III) ; 85v (début du livre IV)

- pour les Maccabées : f. 112r (prologue et début de I Mcc) ; 142r (début de II Mcc)

- pour les Paralipomènes : f. 159v (deux lettres ornées, une pour chaque prologue) ; f. 160r (début de I Par ; initiale particulièrement sophistiquée) ; f. 192v (début de II Par).

Quelques colonnes de la deuxième partie (Glose sur les Paralipomènes) se terminent en cul-de-lampe (par exemple f. 159va)

Reliure

Reliure d’époque, sur ais de bois, recouverts d’une chemise en cuir clair (à bandes), elle-même placée sous une couvrure en cuir originellement clair (couleur apparente sous les marques des ombilics disparus), aujourd’hui brunie. Cette couvrure supérieure est à bandes en queue. Elle a été grossièrement coupée en tête, au bord de l’ai alors qu’elle était probablement à rabat ici.

Le plat supérieur est marqué par cinq trous en correspondance des boulons et de l’ombilic ; on trouve également, sous le cuir, des groupes de trois clous fixant une patte de cuir. Deux d’entre elles, le long de la gouttière (une patte semble avoir disparu, l’autre, en haut, est coupée mais visible), se prolongeaient probablement en lanières qui, nouées, fermaient le manuscrit. Il n’y a en effet rien de tel au plat inférieur, ce qui exclut la présence de fermoirs. La dernière patte, très bien conservée, se trouve sur la tranche supérieure, côté tranchefile, clouée entre la chemise et la couvrure. Elle porte encore l’empreinte de l’anneau de chaîne qui devaient attacher le volume. Les clous de la patte supérieure, côté gouttière, ont oxydé au point de trouer les trois premiers feuillets de parchemin, et de laisser des traces sur les trois voire quatre feuillets suivants.

Le plat inférieur porte les traces de huit boulons, probablement en « fleur » ou en étoile, compte tenu du contour très net de certaines de ces empreintes. Il était également orné de trois étiquettes de cuir. Une de ces pièces de titre (la plus proche du bord inférieur) est encore assez bien conservée, avec son encadrement en cuir et ses clous. Au centre du bord inférieur de ce plat se trouve la trace d’une patte de cuir (perdue) maintenue par deux clous.

Divers éléments (étiquettes en queue, chaîne probablement attachée en tête, trace des clous de tête sur les premiers feuillets du volume) suggèrent que le volume reposait sur le plat supérieur, et se consultait à partir du plat inférieur.

Trois étiquettes de papier sont apposées sur le dos : deux anciennes (titre et cote), la dernière plus récente (cote actuelle). Le contre-plat de tête porte également une étiquette de papier avec la cote actuelle, et, à l’encre noire, la cote moderne (N° 21). Une main moderne ou contemporaine y a inscrit le contenu du volume (historia regum, Macchabeorum, paralipomenon).

Description (contenu)

- f. 1ra-111vb : Glose ordinaire sur les Rois

- f. 1rv : prologue de Jérôme, autres prologues ou gloses liminaires

- f. 1ra : incipit du prologue de Jérôme : Viginti et duas litteras esse apud Hebreos

- f. 1rb : explicit du prologue de Jérôme : et silui de bonis

- f. 1rv : incipit d’un autre prologue : Primum librum regum scripsit Samuel

- f. 1va : incipit de la dernière glose (et habuit duas uxores)

- f. 1va : explicit de dernier prologue, ou plutôt de la dernière glose sur I Sm 1,1 (et spiritum sanctum generat).

- F. 1vb : début de la Glose sur le premier livre des Rois :

- Incipit biblique (Fuit uir unus de Ramathaim)

- Incipit de la première glose marginale (Effrateus frugifer)

- f. 29v : début du livre II

- f. 53r : début du livre III

- f. 85v : début du livre IV

- f. 111vb : explicit du livre des Rois (diebus uite sue. Explicit liber Regum)

- f. 111vb : explicit de la dernière glose sur le livre des Rois (per secula contemplari).

- f. 1rv : prologue de Jérôme, autres prologues ou gloses liminaires

Éd. Biblia latina cum glossa ordinaria, A. Rusch, Strasbourg, 1480-1481, réimpr. avec une introduction de K. Froehlich et M. Gibson, 4 vol., Turnhout, 1992, ici vol. 2, p. 1-180.

- f. 112r-158v : Glose ordinaire sur les Maccabées

- f. 112r : prologues et début de I Mcc

- f. 112rab : Prologues (Lettres de Raban à Louis le Pieux, lettre du même à Gérold, prologue de Jérôme)

- f. 112ra : incipit du premier prologue (Dédicace de Raban à Louis le Pieux : Domino excellentissimo et in cultu christiane religionis)

- f. 112rb : explicit du dernier prologue, celui de Jérôme : ad gloria passionis

- f. 112rb : incipit de la première glose sur 1 Mcc 1,1, en amont du texte biblique (Qui primus etc)

- f. 112rb : explicit de la dernière glose sur 1 Mcc 1,1 (rex Macedonum fuit).

- f. 112rb : incipit biblique (Et factum est postquam percussit Alexander).

- f. 112rab : Prologues (Lettres de Raban à Louis le Pieux, lettre du même à Gérold, prologue de Jérôme)

- f. 142r : début de II Mcc

- f. 158vb : explicit biblique (hic ergo erunt consummatus) et explicit de la dernière glose (habite pariter iungerentur).

- f. 112r : prologues et début de I Mcc

Éd. Biblia latina cum glossa ordinaria, A. Rusch, Strasbourg, 1480-1481, réimpr. avec une introduction de K. Froehlich et M. Gibson, 4 vol., Turnhout, 1992, ici vol. 3, p. 457-535.

- f. 159v-227v : Glose ordinaire sur les Paralipomènes

- f. 159vab : Deux prologues édités par A. Rusch (le premier est de Jérôme, le second non)

- 159va : incipit du premier prologue (Si septuaginta interpretum pura)

- 159vb : explicit du dernier prologue (uoluminibus non legatur)

- f. 160ra : I Par

- incipit biblique (Adam, Seth)

- incipit de la première glose (Decimus ab Adam).

- f. 192v : II Par

- f. 227v : explicit biblique (in secula seculorum. Amen) et de la dernière glose (et angelica famulantur. Amen).

- f. 159vab : Deux prologues édités par A. Rusch (le premier est de Jérôme, le second non)

Éd. Biblia latina cum glossa ordinaria, A. Rusch, Strasbourg, 1480-1481, réimpr. avec une introduction de K. Froehlich et M. Gibson, 4 vol., Turnhout, 1992, ici vol. 2, p. 181-260.

Provenance :

Louis-le-Grand, 188, 6, 8. — Ms. t. I, 7

Bibliographie du ms. : CGM …

Commentaire

Traces de lectures… ou du moins de correction du texte

Deux mains au moins corrigent le texte dans les marges qui se trouvent de part et d’autre de la Glose ordinaire. Les annotations sont en gothique (f. 82v) et, surtout au début des Rois et des Paralipomènes, en cursive du xive siècle. Ces deux mains se côtoient par exemple au f. 6v. Toutes corrigent ou complètent le texte (souvent avec des appels de note dans le texte initial), parfois insèrent une glose attestée par Rusch (par exemple dans la marge extérieure du f. 111v). Les secondes identifient aussi les autorités, parfois multiples, auxquelles recourt un même paragraphe de glose (par exemple Rabanus, Augustinus au f. 3ra). D’autres mains, à l’encre plus pâle, interviennent en bas des feuillets ou dans les marges très extrêmes (marques de lecteurs plutôt ; voir par exemple f. 62r ou 174r).

Clarté de la mise en page et insertion de signets

Comme on peut s’y attendre pour une Glose ordinaire du xive siècle, la mise en page est hiérarchisée :

- Les titres courants figurent en en-tête, le nom du livre sur le feuillet de gauche, son numéro sur celui de droite (Regum IIII par exemple). Leurs lettres alternent encre rouge et encre bleue. Le début de chaque livre est signalé par une lettre ornée.

- Le numéro de chapitre biblique est inscrit en marge ; il est généralement rubriqué, exceptionnellement copié à l’encre verte (f. 101r-107r à propos de IV Rg 17-22) pour les Rois et les Paralipomènes, alternativement à l’encre bleue et rouge pour les Maccabées.

- Le texte biblique écrit sur deux colonnes de 32 lignes, une ligne sur deux étant écrite. Le module des gloses marginales est deux fois plus petit que celui du texte biblique. Ces gloses sont copiées sur chaque ligne de réglure.

- Dans le texte biblique, le début de certains lemmes est figuré par une capitale à l’encre alternativement rouge ou bleue.

Le texte commenté et sa glose sont copiés dans les mêmes colonnes (glose intercalaire), selon un agencement de détail variable. Cela montre combien, à cette époque, la Glose est vraiment devenue ordinaire, au point d’entremêler le texte biblique, même si module et interlignes distinguent bien les deux textes. La présence de nombreux commentaires marginaux en écriture cursive montre que l’activité herméneutique s’exerce aussi sur la Glose.

La disposition des informations concernant le cahier III de la deuxième partie (f. 199v) montre que la numérotation de ce dernier était destinée à rester visible, alors qu’elle ne figure, dans tout le ms, que pour trois cahiers, tandis que les mentions du livre et de la réclame, dans la marges inférieures, pouvaient être coupées ou moins visible. La numérotation sert au lecteur, les autres informations au relieur.

La présence des signets indique une préoccupation pratique (se repérer rapidement, éviter d’abîmer le volume en le feuilletant plus que nécessaire).

La présence de deux quaternions réguliers en fin de texte (fin de la Glose sur les Macchabées, fin de celle sur les Paralipomènes) montre que les préparateurs du manuscrit connaissaient la quantité de parchemin à prévoir pour ces portions de texte : tel est l’avantage d’un écrit relativement standardisé, à cette époque.

Gloses de prologue, gloses du texte : les aménagements propres à ce manuscrit

Sur les Rois, les neuf « gloses du prologue », inscrites à sa suite, figurent, dans l’édition de Rusch, autour du texte biblique lui-même (I Sm 1,1, p. 3). La présentation, dans ce témoin, est un peu déroutante : si certaines gloses liminaires pourraient valoir gloses de prologue, d’autres se réfèrent clairement à I Sm 1,1 (celle sur Helchana, par exemple). Inversement, aucune glose sur le prologue de Jérôme (p. 1-2 de Rusch) n’est ici reproduite – mais peut-être les annotations en cursive visent-elles à réparer cette omission.

[cf. les autres notices de Glose ordinaire]

Signature : Notice rédigée par Sumi Shimahara (juin 2022) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.