La fabrique du docteur ès lettres : sur les pas de Camille Jullian

1. Un grade sans préparation formalisée

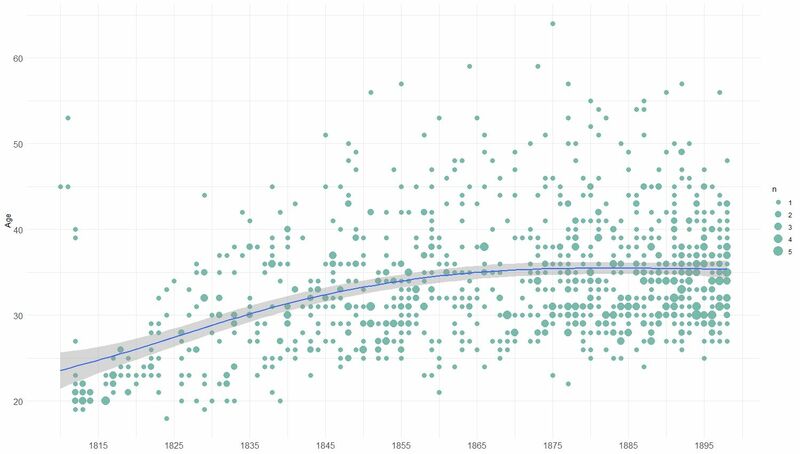

Pour suivre le parcours d’un « doctorant » au XIXe siècle, le cas de Camille Jullian est un fil conducteur très riche, grâce à sa correspondance – réunie et étudiée par Olivier Motte. Né le 15 mars 1859 à Marseille, le jeune Jullian entre à l’École normale supérieure en 1877, où il suit en particulier les enseignements, en histoire, de Numa Fustel de Coulanges, Ernest Lavisse, Gaston Boissier, Gabriel Monod et Ernest Desjardin. Reçu en 1880 premier à l’agrégation d’histoire, il est en conséquence envoyé immédiatement à l’École française de Rome, fondée cinq ans plus tôt pour encourager les recherches historiques sur l’Italie. Il commence alors à préparer ses thèses de doctorat, dans l’objectif d’obtenir directement un poste de maître de conférences et éviter ainsi le passage dans l’enseignement secondaire – systématique jusque-là, avant que la mise en place en 1877 des postes de maîtres de conférences n’offre une alternative. La préparation du doctorat se fait sans aucun cadre administratif dédié, sans curriculum, sans directeur de thèse – fonction qui n’apparaît officiellement, pour le doctorat ès lettres, qu’avec l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 1969. De fait, les arrêtés et décrets fondateurs sont uniquement consacrés à l’examen de la soutenance, mais ne disposent rien pour ce qui est de sa préparation, pas même un intervalle de temps minimal ou maximal entre licence et doctorat. Faute d’inscriptions administratives annuelles, qui auraient conféré quelque chose comme un statut d’étudiant et laissé des traces archivistiques, l’augmentation tendancielle du temps nécessaire à produire des thèses acceptables ne peut être mesurée qu’indirectement, par l’âge des candidats [fig. 1] ; mais ce qui frappe surtout, c’est la très forte dispersion de cet âge, conséquence de l’absence ou presque de trajectoire banale, organisée, menant au doctorat. Puisqu’il n’existe pas de système de formation formalisé, juridiquement inesquivable, chaque candidat parvient au doctorat par des voies idiosyncrasiques.

S’ils n’ont aucun droit vis-à-vis de la faculté, les candidats n’ont pas non plus de devoirs : la plus grande latitude leur est laissée, ce qui permet à la majorité de préparer ses thèses en enseignant dans le second degré, à une minorité de profiter des dispositifs mis en place par la Troisième République – écoles françaises à l’étranger, missions ministérielles en Allemagne ou au Royaume-Uni, etc.

2. Premiers tâtonnements romains

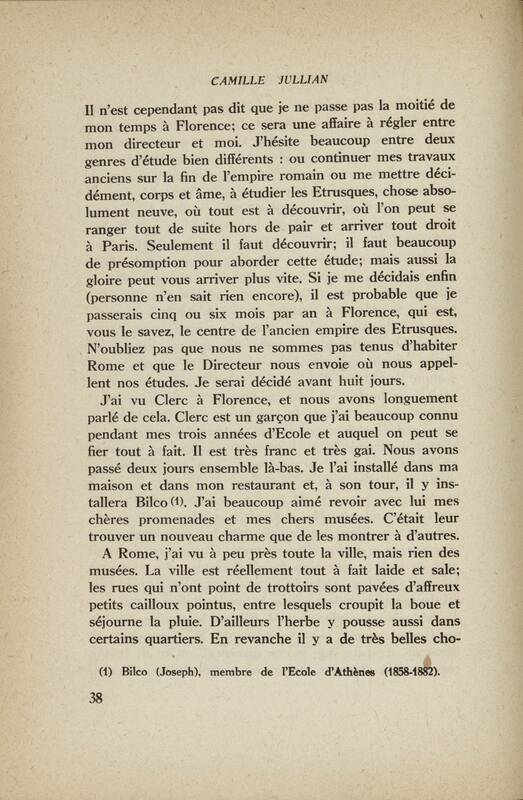

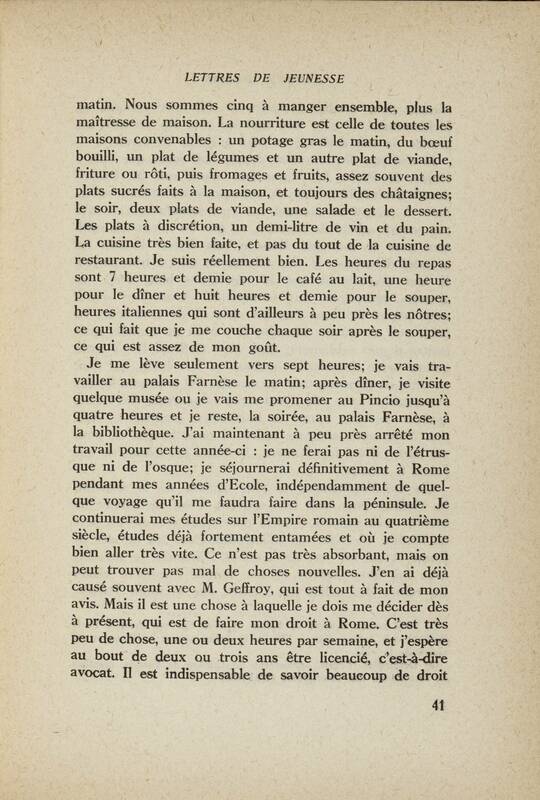

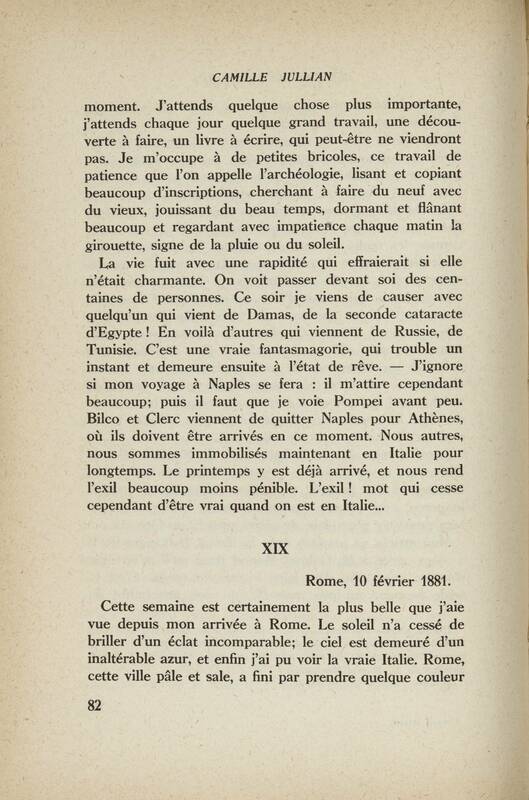

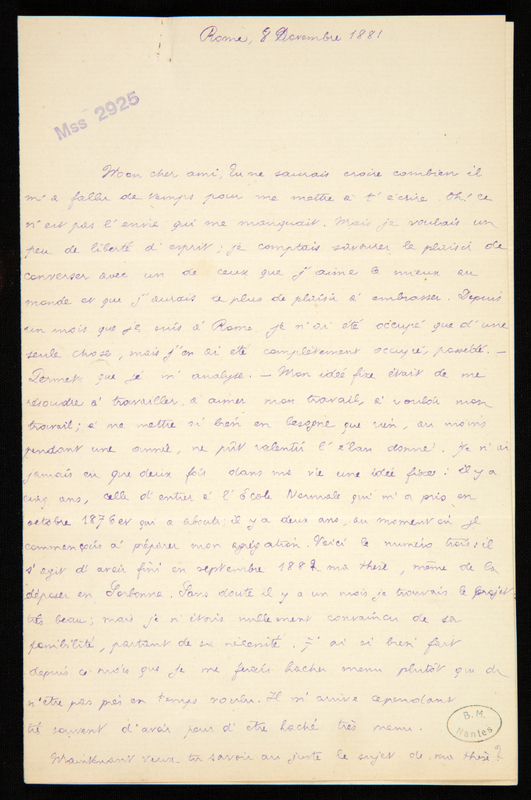

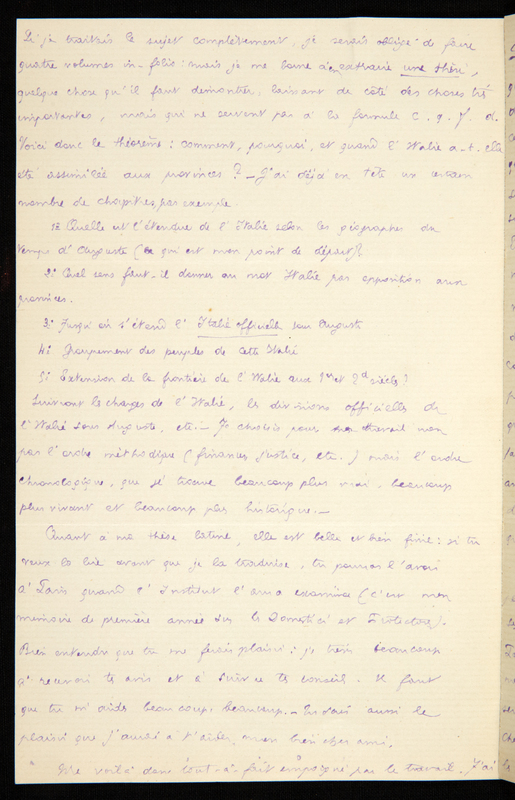

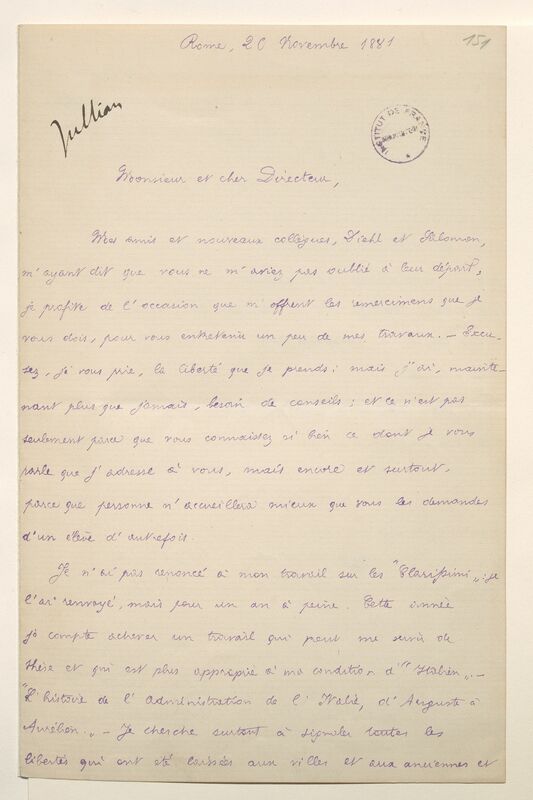

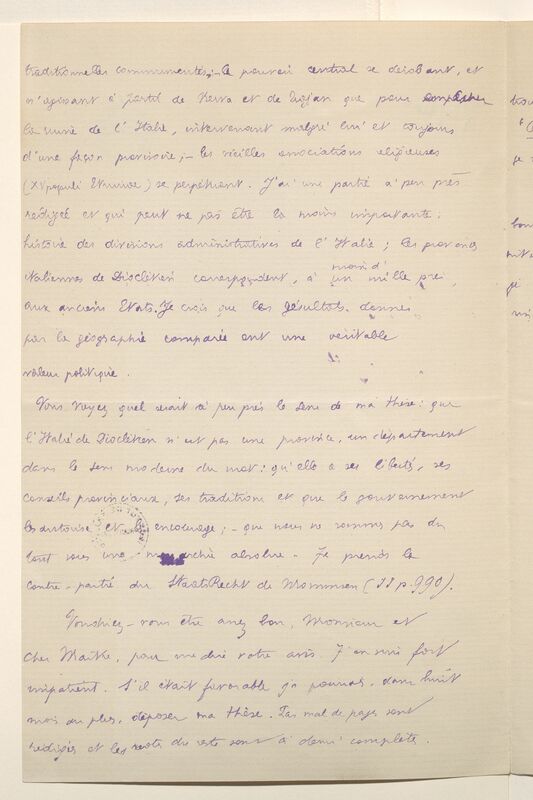

Rien n’empêche donc Jullian de commencer à construire ses thèses en Italie, avec initialement le projet officieux de travailler sur l’aristocratie foncière romaine au IVe siècle. La correspondance avec ses enseignants et ses pairs, qui a commencé dès le lendemain de l’agrégation, permet de suivre finement les discussions sur ces thèses. À peine arrivé à Rome, Jullian est tenté de s’intéresser à l’étrusque [Fig. 2 et 3] (jusqu’à imaginer passer aussi l’agrégation de grammaire), aux premiers temps du christianisme, puis revient au IVe siècle [fig. 3], par l’étude des institutions impériales, ce qu’il marque par une lettre à Fustel de Coulanges du 22 décembre 1880. Le choix se fait principalement par souci d’accélérer sa carrière en arrivant vite à des résultats : le document sur lequel il fonde sa thèse, la Notitia Dignitatum, a été au programme de l’agrégation lorsqu’il l’a passée. Mais le sujet ne le passionne pas, et il travaille sans conviction [fig. 4]. Dans une lettre à son camarade Alfred Rebelliau du 8 novembre 1881, il annonce s’être fixé comme objectif d’avoir fini ses thèses en septembre 1882 [fig. 5], en consacrant la thèse française à l’administration de l’Italie, d’Auguste à Aurélien, dans le but de pouvoir au mieux analyser la Notitia, en refaisant l’histoire du partage administratif de l’Italie, et plus largement de contester les interprétations de l’historiographie allemande en général, de Theodor Mommsen en particulier. Il demande son patronage à Fustel de Coulanges [Fig. 6]. Le mémoire annuel exigé de ses membres par l’École française de Rome, à destination de l’Institut, consacré aux Protectores Augusti, la garde des empereurs, doit tenir lieu de thèse latine, après traduction ; un tel recyclage est alors fréquent chez les élèves des écoles de Rome et d’Athènes : la thèse française que Paul Vidal de la Blache soutient en 1872 sur Hérode Atticus a par exemple la même origine.

3. Inscription à la Sorbonne… et départ à Berlin

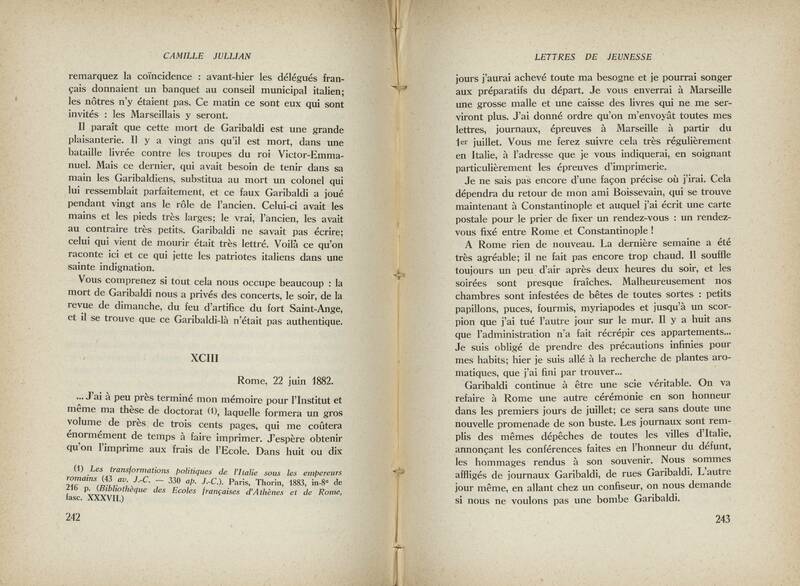

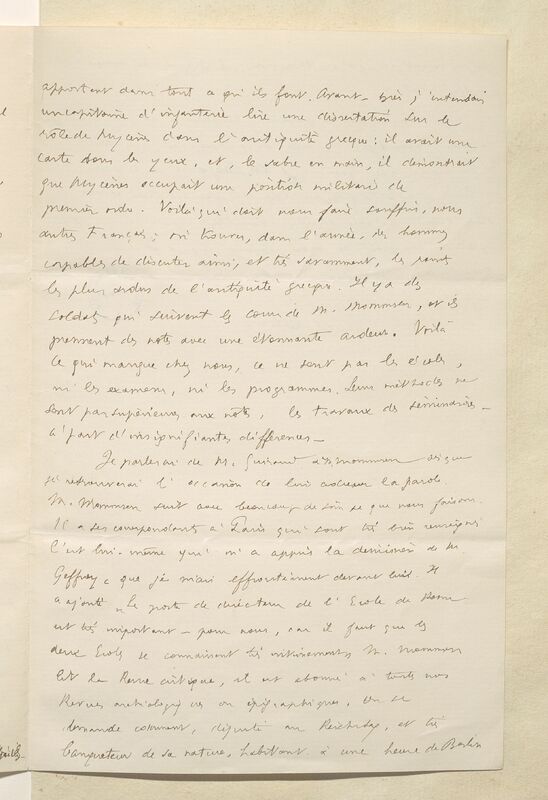

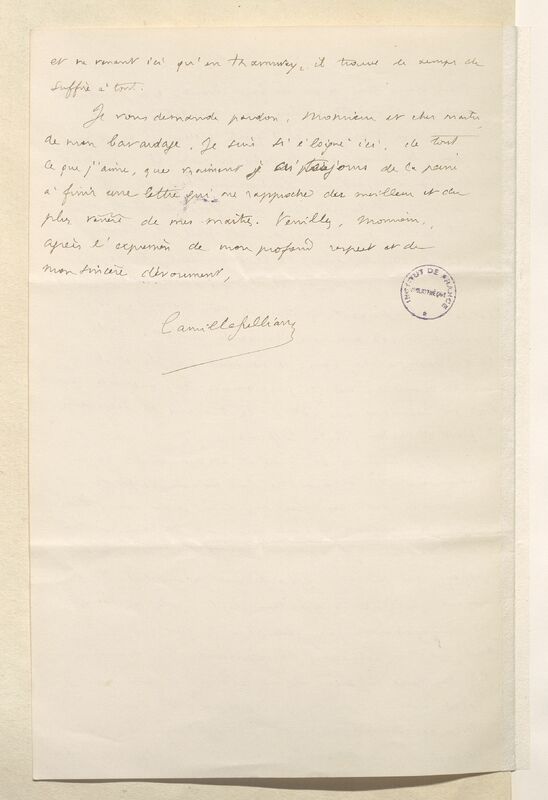

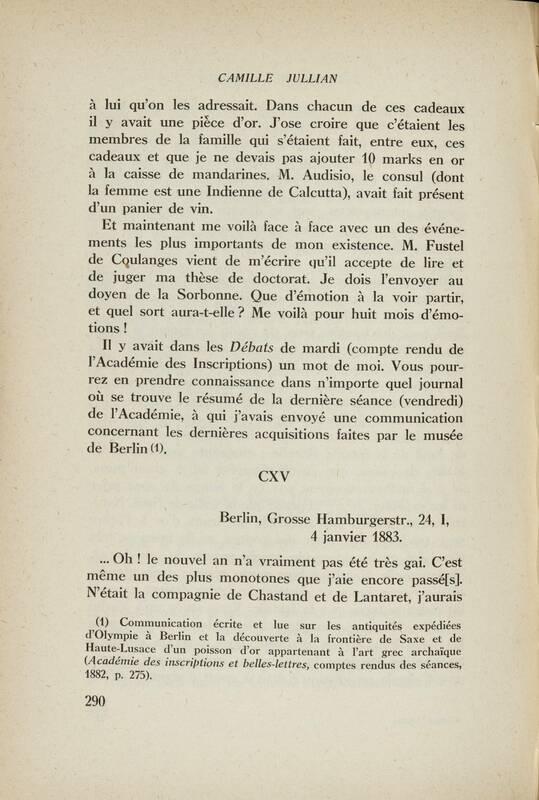

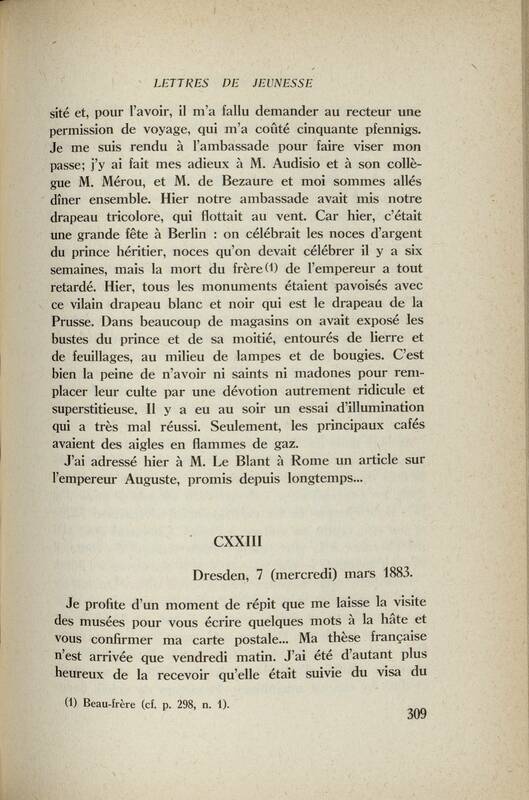

La concrétisation de ce choix auprès de la Sorbonne est légère : le 7 janvier 1882, le directeur de l’École française de Rome, Auguste Geffroy, signale simplement le sujet au doyen de la Sorbonne, Himly, qui en prend officieusement note – de manière à éviter que deux candidats ne travaillent, sans le savoir, sur le même sujet. Jullian se consacre dès lors uniquement à son sujet : de fait, à la fin du mois de juin 1882, il annonce à sa famille avoir terminé la rédaction [fig. 7 et 8], et le mémoire est bien transmis à l’Institut. En réalité, il n’est pas satisfait, comme il l’annonce à son camarade Rébelliau par une lettre du 27 juillet 1882 : « J’ai fini ma thèse, mais il faudra la refaire ». Plutôt que de faire une troisième année à l’École française de Rome, il demande au printemps 1882 à partir pour Berlin, avec une mission du ministère de l’Instruction publique, pour y suivre des enseignements de droit romain, d’épigraphie et de philologie – en particulier ceux de Theodor Mommsen et Ernst Hübner. Arrivé en octobre 1882, il consacre tout d’abord surtout son temps à reprendre ses thèses, à mettre au propre ses brouillons, achevant le manuscrit de la thèse française en décembre, de 200 pages, et traduisant en un mois, en janvier 1883, sa thèse latine, de 150 pages.

4. Parvenir à soutenir

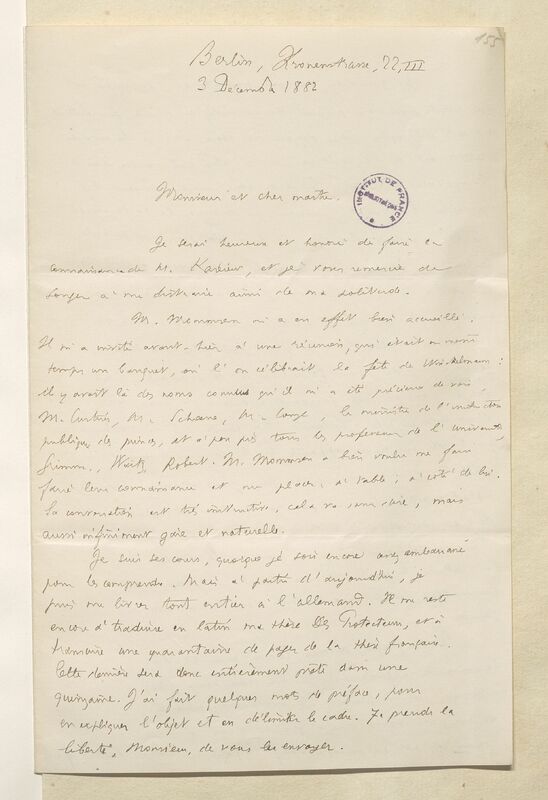

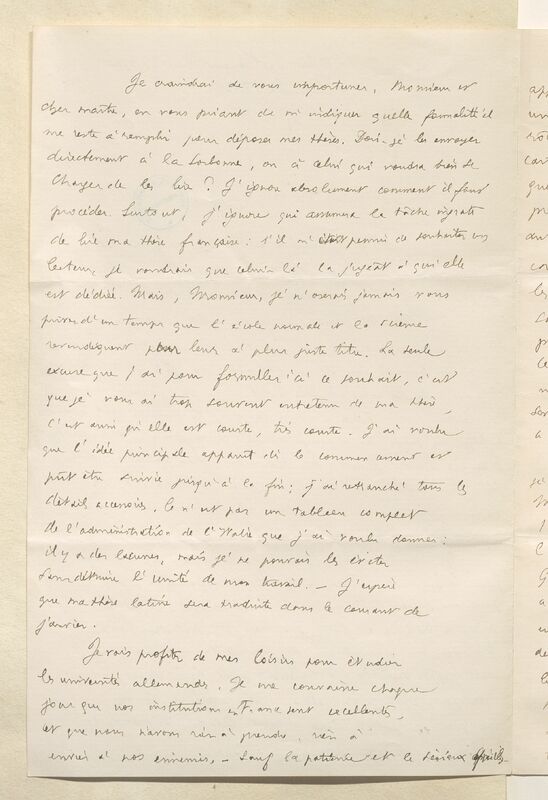

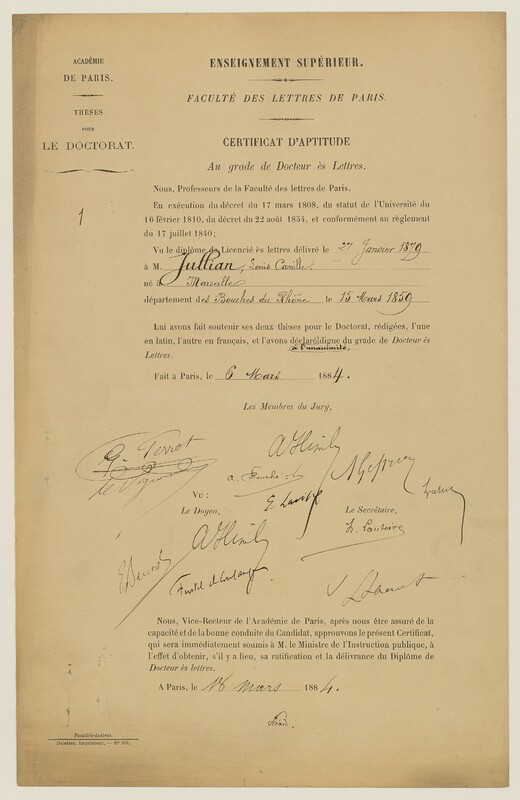

C’est à ce moment-là seulement que Jullian se préoccupe de la dimension administrative, avouant dans une lettre à Fustel de Coulanges, datée du 3 décembre 1882, qu’il « ignore absolument comment il faut procéder » [Fig. 9]. Le circuit des thèses est apparemment simple : elles sont tout d’abord soumises par les candidats au doyen, qui doit désigner un rapporteur parmi les professeurs de la faculté ; ce dernier rédige un rapport, précisant si la soutenance doit ou non avoir lieu. La désignation du rapporteur est donc cruciale, et le candidat ne peut guère espérer peser qu’indirectement sur le choix : par la dédicace, en espérant qu’elle orientera consciemment ou non le choix décanal ; en espérant que ses éventuels soutiens proposent informellement au doyen de se charger de la besogne, ce qui est à n’en pas douter l’objectif de Jullian, avec cette lettre subtile à Fustel de Coulanges. La même opération se déroule en parallèle avec la thèse latine, confiée à un autre rapporteur, en l’occurrence Geffroy – la thèse est dédiée à Ernest Desjardins, autorité reconnue en géographie historique et comme épigraphiste, mais celui-ci, maître de conférences à l’École Normale Supérieure, ne dispose pas d’un statut qui lui permette de rédiger le rapport. Entrer en contact informel préalable avec les probables rapporteurs est un enjeu important, parce qu’il permet de s’assurer en amont que la thèse ne sera pas rejetée officiellement par le doyen, ou par le rapporteur – s’il est toujours possible de resoumettre, la procédure est si longue (Jullian estime qu’elle doit durer huit mois) qu’un échec s’avère très coûteux [Fig. 10].

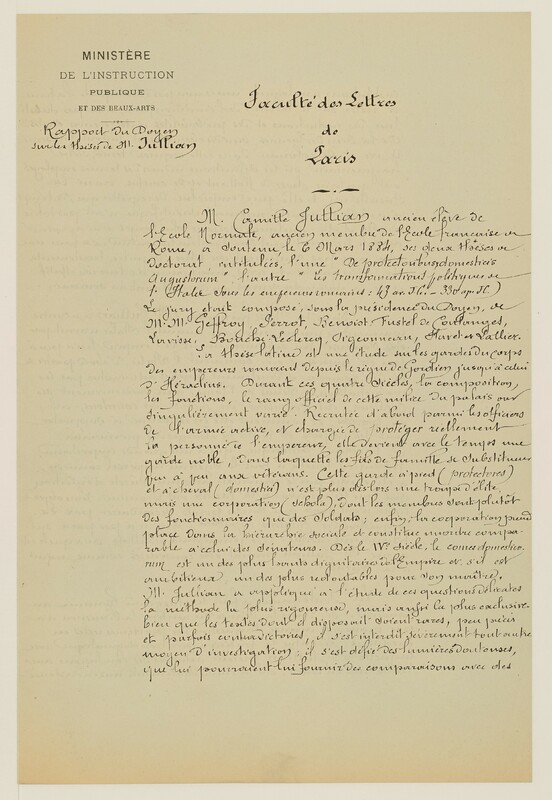

Fustel fait parvenir ses observations dès la fin janvier à Jullian. Le rapport du professeur étant positif, le doyen appose sur le manuscrit son « visa », c’est-à-dire qu’il certifie avoir lu et approuve l’impression de la thèse et l’organisation d’une soutenance, et en assume ainsi la responsabilité au nom de la faculté – le rapport n’étant, en théorie, que consultatif. Une fois le visa apposé, la thèse est envoyée au recteur, représentant le pouvoir administratif, qui doit lui délivrer le permis d’imprimer (ou « imprimatur »). Au moment où Jullian soutient, un contrepouvoir théorique à l’action du recteur vient tout juste d’être mis en place par le décret du 30 juillet 1883 : si le permis d’imprimer est refusé, la faculté ou le candidat peuvent désormais demander la constitution d'une commission spéciale par le ministre, qui donne un avis au sujet des thèses.

Cette première opération de validation universitaire et institutionnelle ne fixe en réalité pas encore complètement le texte puisque, le manuscrit étant renvoyé à Jullian, celui-ci y intègre les remarques faites par Fustel avant d’envoyer le tout à l’éditeur [fig. 11]. L’éditeur est Ernest Thorin, mais a posteriori, l’École française de Rome accepte de prendre en charge les frais d’impression de la thèse française, ce qui fait du volume le fascicule 37 de la Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome. L’impression se faisant à Toulouse, alors que Jullian est toujours à Berlin, la correction des épreuves s’avère longue et complexe : trois jeux d’épreuves successifs sont corrigés, et les deux ouvrages ne sont prêts qu’au début du mois d’août 1883.

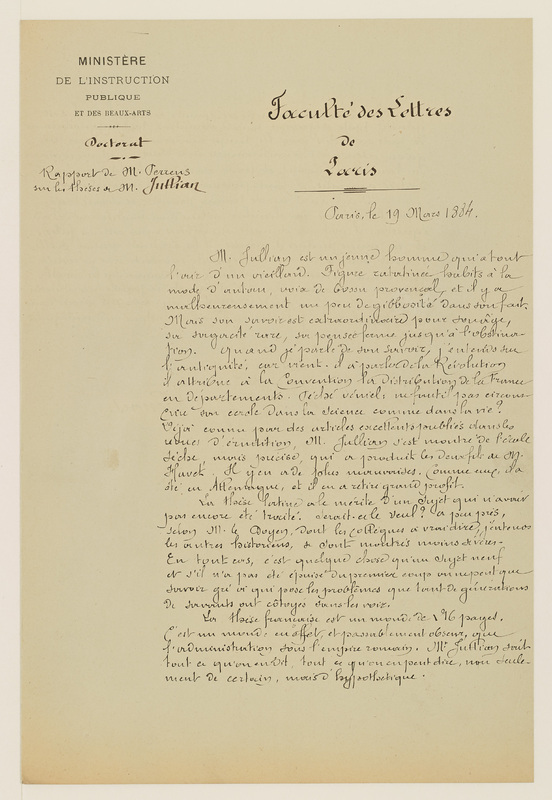

À son retour d’Allemagne, Jullian est nommé, par arrêté du 11 octobre 1883, chargé de cours à la faculté des lettres de Bordeaux. Mais ses thèses ne sont pas encore soutenues : la soutenance n’a lieu que le 6 mars 1884, le grand nombre de candidats repoussant sans cesse la soutenance. Le jury est composé, sous la présidence de Himly, le doyen de la Faculté des lettres de Paris, des rapporteurs Geffroy et Fustel de Coulanges, ainsi que d’Auguste Bouché-Leclercq, Henri Pigeonneau et Roger Lallier. Georges Perrot, Eugène Benoist, Ernest Lavisse et Ernest Havet semblent avoir siégé, mais n’avoir que très peu pris part aux débats, en témoigne leur absence des comptes-rendus – comme il est de plus en plus fréquent dans le dernier tiers du siècle, la soutenance de Camille Jullian attire des journalistes, et donne lieu à des articles approfondis dans La Revue critique d’histoire et de littérature, qui rend compte presque verbatim des débats, et la Revue de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Les soutenances de la Sorbonne sont de fait devenues des spectacles de longue haleine, et durent alors en général six heures ; après la prise de parole du doyen suivent, à chaque fois, celle du rapporteur, puis des autres membres du jury – ce qui est une nouveauté de la Troisième République, les professeurs argumentant auparavant par simple ordre d’ancienneté (ce qui avait pour effet de ne laisser que peu de temps disponible aux plus jeunes, alors même qu’ils pouvaient être les plus compétents sur la question).

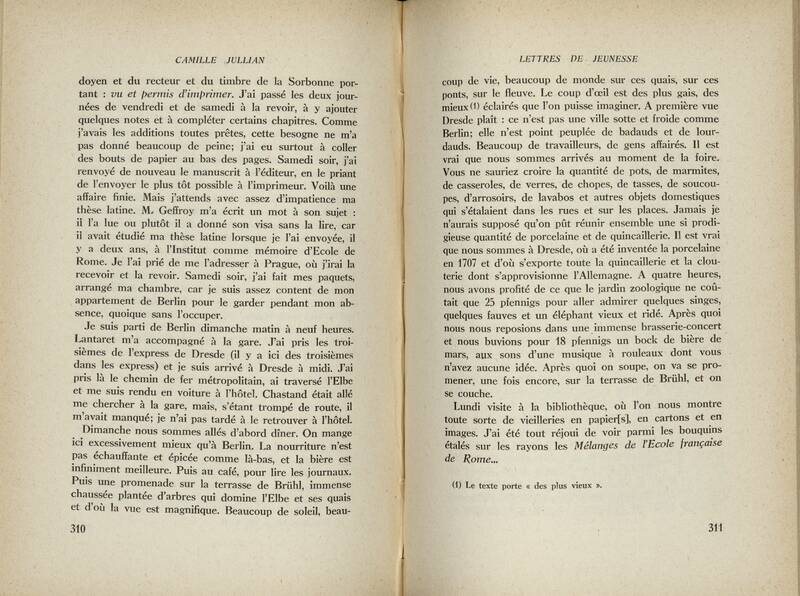

À l’issue de la soutenance, le jury délivre au candidat un certificat d’aptitude au grade [fig. 12], par lequel il le déclare « digne du grade » de docteur ; ce document est envoyé au recteur, qui le signe à son tour, en ajoutant qu'il s’est « assuré de la capacité et de la bonne conduite du candidat ». Le certificat est ensuite transmis au ministre (en réalité, ses services, en particulier la direction de l’Enseignement supérieur), qui le ratifie et délivre officiellement le diplôme [fig. 13] – contre la somme de 140 francs. Ce n’est donc pas la faculté qui, juridiquement, attribue le grade de docteur, mais le ministre lui-même.

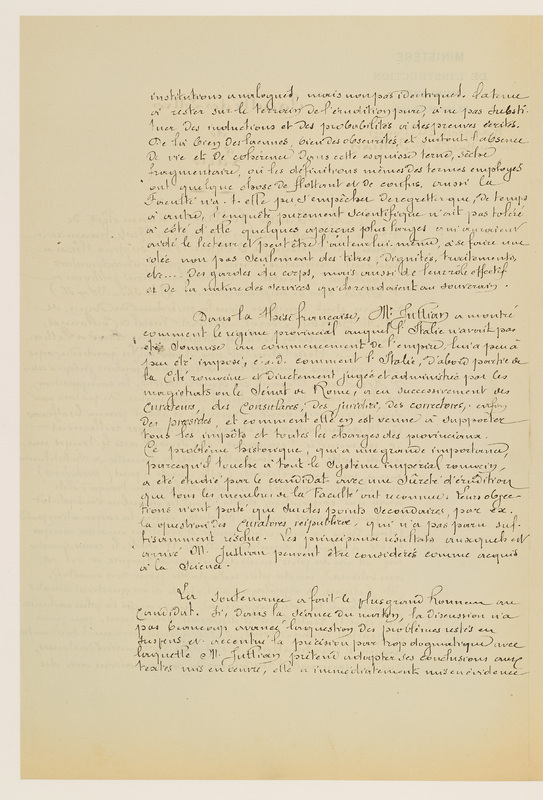

Depuis 1840 ce certificat est accompagné, tout au long de son parcours administratif, par le rapport écrit sur la soutenance par le doyen, auquel est adjoint à partir du Second Empire celui d’un inspecteur d’académie présent dans la salle ; ces deux documents sont normalement joints au dossier du candidat et permettent d’éclairer l’administration dans sa gestion des carrières. Le doyen Himly [fig. 14], après avoir résumé la thèse latine, souligne en l’occurrence l’érudition du candidat, son usage de « la méthode la plus rigoureuse, mais aussi la plus exclusive », qui contraste avec les pratiques plus littéraires de sa génération, ce qui l’amène à critiquer « l’absence de vie et de cohérence de cette esquisse terne, sèche, fragmentaire » – là où, pendant la soutenance, Fustel louait le candidat de n’avoir « pas une phrase de déclamation, pas un jugement subjectif ». Son appréciation de la thèse française est nettement plus clémente : « les principaux résultats auxquels est arrivé M. Jullian peuvent être considérés comme acquis à la Science ». Mais surtout, à ses yeux c’est la soutenance qui « a fait le plus grand honneur au candidat » : il souligne « la sûreté de sa mémoire et de sa parole et la connaissance approfondie qu’il possède des documents ». Jullian est ainsi déclaré à l’unanimité digne du grade de docteur – ce qui correspond à l’appréciation la plus élevée, avant la mise en place des mentions à partir de 1894.

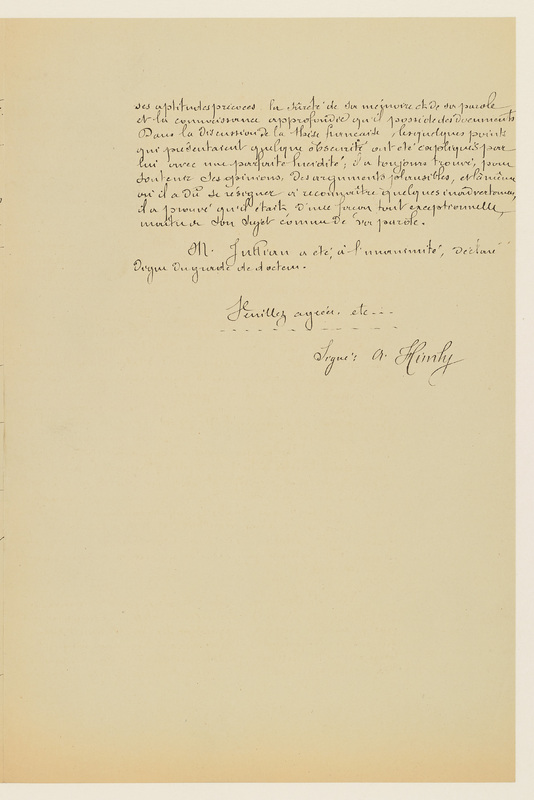

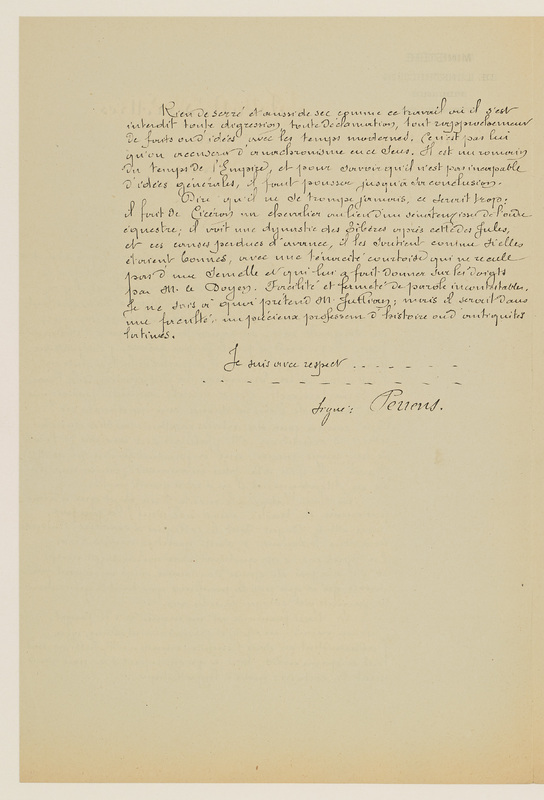

La lecture du rapport de l’inspecteur François-Tommy Perrens [fig. 15] montre à quel point ces rapports officieux visent à compléter, nuancer, contrebalancer au besoin les appréciations des doyens (les inspecteurs disposant du rapport de ces derniers au moment d’écrire le leur), et à affiner encore la technologie sociale d’orientation et de gestion des carrières des docteurs par l’administration centrale. Plus directs encore que les textes décanaux, ces rapports commencent très fréquemment par une description physique du candidat, souvent cruelle – en l’occurrence, Jullian est rapidement brossé : « figure ratatinée, habits à la mode d’antan, voix de bossu provençal ». Ce portrait physique sert d’introduction à un portrait général du candidat : « son savoir est extraordinaire pour son âge, sa sagacité rare, sa pensée ferme jusqu’à l’obstination ». Lui aussi souligne l’érudition « sèche, mais précise » du candidat, tout en soulignant qu’il y a de « plus mauvaises » écoles. Atténuant les critiques du doyen, il rappelle que le sujet de la thèse latine est neuf, ce qui est « quelque chose », et défend les richesses de la thèse française, « un monde de 216 pages ». Là encore, le comportement pendant la soutenance est crucial, comme révélateur de l’éthos universitaire du candidat, capable même de rattraper des erreurs factuelles : « ces causes perdues d’avance, il les soutient comme si elles étaient bonnes, avec une ténacité courtoise qui ne recule pas d’une semelle et qui lui a fait donner sur les doigts par M. le doyen. Facilité et fermeté de parole incontestable. Je ne sais à quoi prétend M. Jullian ; mais il serait dans une faculté un précieux professeur d’histoire ou d’antiquités latines. »

Indéniablement, « M. Jullian » prétendait haut : lorsqu’Ernest Desjardins, à peine nommé à la succession de Léon Renier à la chaire d’épigraphie et institutions romaines du Collège de France, décède brutalement le 27 octobre 1886, il se porte candidat à sa succession, à 27 ans – mais c’est René Cagnat qui l’emporte. Devenu professeur en 1891, dans la chaire d’histoire de Bordeaux et du sud-ouest de la France créée pour lui, il quitte Bordeaux en 1905, pour devenir titulaire de la chaire des Antiquités nationales au Collège de France – remplissant enfin l’objectif qu’il s’était donné à l’École normale supérieure.