Prêcher

Exégèse, liturgie et prédication

Jusqu’au xiie siècle et au-delà, l’exégèse médiévale est restée étroitement tributaire des écrits patristiques, principalement ceux d’Ambroise, Jérôme, Augustin et Grégoire le Grand.

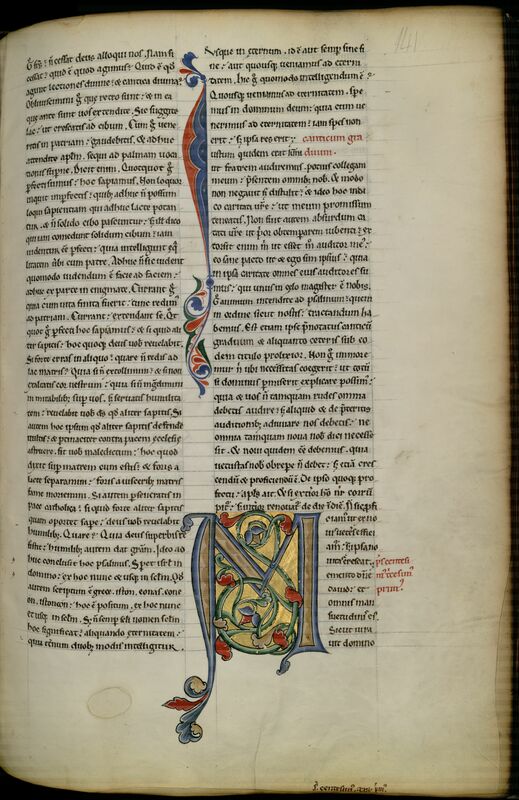

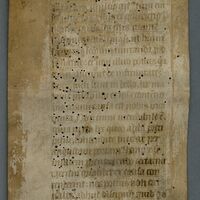

Les commentaires de saint Augustin les plus sollicités portaient sur la Genèse, les Psaumes, l’Évangile de Jean. Les Enarrationes in Psalmos se présentent sous la forme d’un recueil de sermons, dont beaucoup ont été effectivement prêchés aux fidèles. Le manuscrit MS 26 donne les commentaires sur les Psaumes 101 à 150. Il semble s’être inspiré d’un modèle cistercien postérieurement enrichi qui pourrait avoir appartenu au chapitre cathédral de Sens, si l’on en croit une note en cursive du xive siècle ajoutée sur la contre-garde inférieure. Le décor soigné de ce manuscrit accompagne le texte en le structurant, comme on le voit sur le f. 141rb : le titulus du psaume (Canticum graduum) est rubriqué au niveau où débute le sermon d’Augustin sur le psaume 131, début également signalé par une initiale peinte à la plume ([J]ustum quidem erat karissimi…), tandis qu’une initiale au décor floral plus développée et peinte au pinceau, rehaussée d’or, accompagne la citation du début du psaume ([M]emento domine David et omnis mansuetudinis eius), aussi indiquée par la rubrique en marge (Psalmus centesimus tricesimus primus).

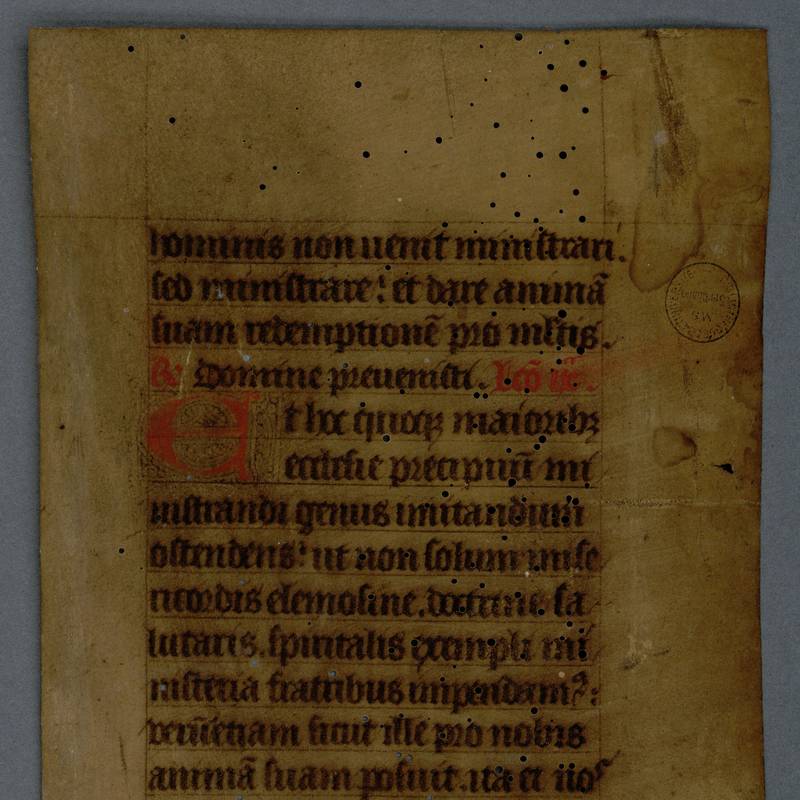

À partir de l’époque carolingienne, des commentaires exégétiques sont utilisés pour élaborer des homéliaires, puis des bréviaires. Les fragments conservés dans un recueil postérieur (recueil MS 2037-2) montrent qu’un répons a été inséré dans le commentaire de Bède sur Luc, lui conférant ainsi une dimension liturgique.

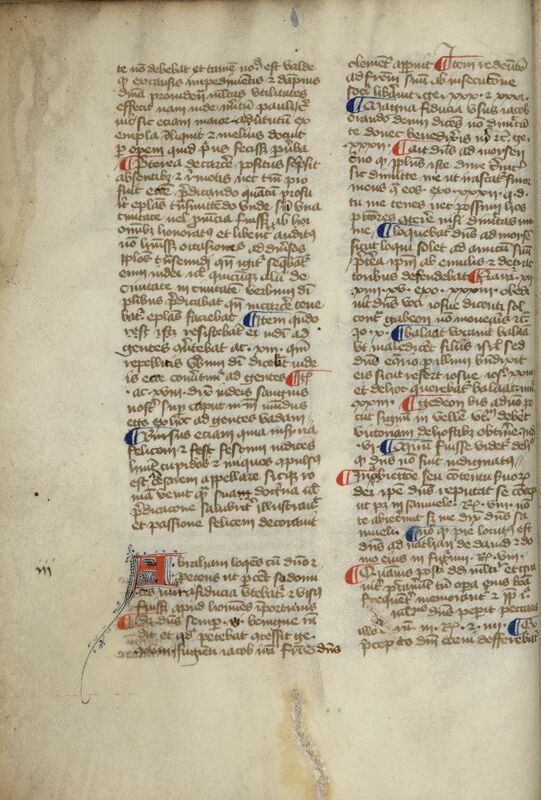

Au xiiie s., la volonté de renforcer l’encadrement pastoral des fidèles à la suite du concile de Latran IV (1215) donne un nouvel élan à la prédication. Celle-ci peut s’appuyer sur la formation reçue dans les universités qui se créent au même moment et sur la vocation « apostolique » de nouveaux ordres religieux, tel celui des Frères Prêcheurs (dominicains). Nicolas de Hanapes, dominicain qui a étudié à la Faculté de théologie de Paris dans les années 1260, illustre bien cet engagement en faveur de la prédication. Son Liber de exemplis sacrae Scripturae est constitué de brèves références bibliques regroupées en 134 chapitres correspondant à autant de thèmes. Ici (manuscrit MS 223) les têtes de chapitre sont signalées par un chiffre romain dans la marge et par une initiale bicolore filigranée. Les différents exempla sont séparés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges et présentés dans l’ordre des livres bibliques auxquels ils sont empruntés ; c’est pourquoi on voit apparaître des personnages de la Genèse en début de chapitre, tandis que sont mentionnés à la fin des personnages néotestamentaires.

Pour aller plus loin, retrouvez les livres liturgiques et de prédication intégralement numérisés dans le cadre de LEGETIMAM :