MS 9

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 9

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA10008

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mv4h

Auteur(s) et Titre(s) : Biblia latina cum interpretationibus nominum hebraicorum (« Aaz apprehendens »)

Date : Deuxième quart du xive siècle (vers 1325-1335)

Origine : Paris

Langue : lat.

Description physique

Support : parchemin (traces de brûlures sur les premiers et derniers feuillets ; fol. 467 et 468 restaurés dans les marges).

Nombre de ff. : 469 ff. (numérotés 1-468 en chiffres arabes à l’encre noire, avec un feuillet non numéroté [174bis], un feuillet numéroté 328bis et un feuillet 454-455) ; précédés et suivis de trois gardes en papier.

Dimensions : 440 × 295 mm (justif. 300 × 195 mm ; parfois le texte excède le cadre prévu : fol. 85r, 90r).

Réglure à l’encre noire : 48 lignes sur deux colonnes pour le texte biblique (fol. 1r-429v, Muzerelle 1-12-11/2-2/1-0/JJ) ; et 48 lignes aussi mais sur trois colonnes pour le recueil d’interprétations des noms hébreux (fol. 430r-468v, Muzerelle 1-12-2-2/2-2/1-1/J).

Codicologie :

56 cahiers s’ouvrant sur le côté chair, majoritairement des quaternions, sauf les cahiers : i7 (fol. 1-7, quaternion privé du quatrième feuillet, un talon entre fol. 3 et 4, lacune textuelle correspondant au début de Gn, cf. infra contenu) ; xxvi10 (fol. 199-208, un quinion) ; l10 (fol. 412-421, un quinion) ; lvi6 (fol. 463-468, un ternion). Signatures à registres multiples, à l’encre bleue, rouge ou brune, dans les marges inférieures de chaque recto, ou aux verso, côté pli ou côté gouttière, également dans les marges supérieures de gouttière (par ex. fol. 183r et suiv.), par lettres ou par chiffres (ex. par lettres fol. 128r et suiv., par chiffres fol. 296r et suiv.). Réclames horizontales en fin des cahiers sauf au fol. 429v correspondant à la fin de la Bible. Au fol. 240v, réclame rehaussée de jaune ; la réclame du fol. 468v indique que le ms. est incomplet, probablement privé du dernier cahier.

Écriture : gothique française vraisemblablement d’une main unique.

La mention de Thomas de Wymondswold dans l’incipit du livre de la Genèse (fol. 3v « Incipit liber Genesis qui dicitur hebraice Brisith. Th. De Wymondwold ») ne permet pas de conclure qu’il en est le copiste (à l’instar de Richard H. House et Mary A. Rouse, « Thomas de Wymondswold », Journal of the Walters Art Gallery, 54, 1996, p. 61-68) alors qu’il est explicitement mentionné en tant que tel dans Paris, BnF, lat. 3893 au fol. 97 « Explicit apparatus distinctionum decretorum per Thomam de Wymondw[old] » et au fol. 387 dans le colophon « de manu Thome de Wymonduswold Anglici scriptus » (Rouse, 1996, p. 61-62).

Décoration :

Enluminures disponibles :

Fol. 1r-429v (Bible) :

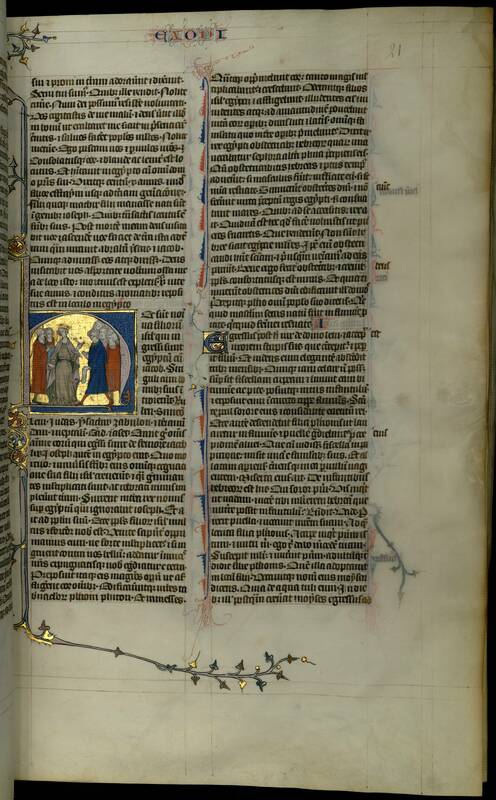

- Initiales historiées en tête de chaque livre biblique, alternativement bleues sur fond rouge et rouges sur fond bleu, à antennes (feuilles de vigne) : peut-être s’agit-il de l’œuvre du maître du ms. Paris, BnF, ms. français 1575, actif à Paris vers 1325-1335, (cf. Bénard ; maître qui a aussi participé à l’enluminure de la Bible, Montpellier, BU de Médecine, H 49, cf. Rouse, 1996, p. 65).

- Grandes initiales peintes, alternativement rouges et bleues avec des motifs végétaux (feuilles de vigne bleues et rouges, etc.), à antennes (feuilles de vigne), en tête des prologues aux différents livres bibliques (parfois l’initiale de taille moyenne peut aussi être historiée : le prologue à l’Évangile de Luc s’ouvre avec une représentation de Luc lui-même, fol. 361v).

- Petites initiales peintes, alternativement bleues et rouges sur fond doré à antennes et motifs de feuilles rouges et bleues, pour marquer le début de certains chapitres.

- La première lettre qui suit l’initiale historiée ou fleurie est parfois ornée à la plume de petits motifs : un animal fantastique (fol. 153v), une femme (fol. 163r), un homme (fol. 187r), etc.

- Illustrations ou drôleries dans les marges (fol. 1r, 71v, 88v, 89v, 132r, 142r, 162r, 204r, 219v) ; certains dessins semblent ajoutés à la faveur de l’inspiration du moment, d’un simple trait de plume (par ex. fol. 177r, une femme, en buste, peut-être Esther).

- Initiales alternativement bleues filigranées de rouge et rouges filigranées de bleu (fol. 187r-208v et par erreur fol. 135r, à la place des petites initiales sur fond doré).

- Pour les chiffres des chapitres, initiales rouges et bleues à filigranes bleues et rouges (insérés dans le texte).

- Bordures de festons alternativement rouges et bleus à gauche de chaque colonne, sur chaque folio, à filigranes alternativement rouges et bleus par colonne.

- Initiales rehaussées de jaune.

- Rubriques, avec parfois leur mention dans la marge pour le rubricateur.

Fol. 430r-468v (Interpretationes hebraicorum nominum) :

- Initiale peinte en rouge sur fond doré et bleu, décorée à feuilles de vigne rouges et bleues, à antennes (fol. 430r).

- Initiales alternativement rouges filigranées de bleu et bleues filigranées de rouge à antennes.

- Bouts-de-lignes rouges et bleus, soignés.

Fol. 1r-468v :

- Titres courants (sauf fol. 187r-208v), formés d’initiales alternativement rouges filigranées de bleu et bleues filigranées de rouge, avec parfois visible la mention pour le rubricateur (par ex. fol. 174r etc.).

Reliure : Reliure du xixe siècle sur ais de carton couverts de veau brun, décorés avec un triple filet estampé à froid ; dos décoré à filets dorés avec fleurons et titre « BIBLIA / SACRA » en lettres dorées ; contre-gardes et gardes en papier moderne.

Description (contenu)

Fol. 1r-429v : Biblia latina : prologue Frater ambrosius ((ff. 1-3), prologue desiderii mei (f. 3v), Genèse (ff. 4-20v ; texte incomplet car un feuillet manquant entre fol. 3 et 4 ; débute au fol. 4r en Gn 3,14 « diebus vitae tuae »), Exode (ff. 21-34v), Lévitique (ff. 35-44v), Nombres (ff. 45-58v), Deutéronome (ff. 59-), Josué (ff. 71v-79v ; erreur dans le titre du livre au f.71v), Juges (ff. 79v-88), Ruth (ff. 88v-89v), prologue Viginti et duas (ff.89v-90) 1 Rois (ff. 90-101v), 2 Rois (ff. 102-111) 3 Rois (ff. 111-121v), 4 Rois (ff. 121v-132), prologue In Septuaginta (f. 132), 1 Paralipomènes (ff. 132-142), 2 Paralipomènes (ff. 142-153v), prologue utrum difficilius (ff. 153v-154), 1 Esdras (ff. 154-157), 2 Esdras (ff. 157-162), 3 Esdras (ff. 162-167) [absence de 4 Esdras], prologue mirari non desino (f. 167), Tobie (ff. 167v-179v), prologue Apud Hebraeos (f. 170v), Judith (ff. 170v-174), prologue Librum Esther (f. 174-174v), Esther (ff. 174v-177v), prologue Cogor per singulos (f. 177v-178), alius prologus (f. 178) Job (ff. 178-187), Psaumes (ff. 187-208v), prologue Iungat epistula (f. 209), Proverbes (f. 209-216v), prologue (f. 216v), Ecclésiaste (f. 217-219v), Cantique des Cantiques (f. 219v-220v), prologue (f. 221), Sagesse (ff. 221-226), prologue Multorum nobis (f. 226), Ecclésiastique (ff. 226-239v), prologue Nemo cum prophetas (f. 239v-240), Isaïe (ff. 240-257r), prologue ?, Jérémie (ff. 257r-277), Lamentations (f. 277-278v), prologue (f. 278v), Baruch (f. 278v-281), prologue Ezechiel propheta (f. 281-281v), Ézéchiel (ff. 281v-299), prologue Danielem prophetam iuxta Septuagintam (f. 299-299v), Daniel (ff. 299v-306v) [titre manquant au f. 299v ; au f. 306r, se termine avec Dn 14, 42 « de lacu leonum »], prologue Non idem ordo est (f. 306v), prologue (f. 306v-307), Osée (ff. 307-309v), prologue Santus Iohel apud Hebraeos (f. 309v), Joel (f. 309v), Amos (f. 309v-310v), prologues (f. 310v-311), Amos (f. 311-313), prologue (f. 313), Abdias (f. 313-313v), prologue (f. 313v), Ionas (f. 313v-314v), prologue (f. 314), Michée (f. 314v-316), prologue (f. 316), Nahum (f. 316-316v), prologue (f. 316v-317), Habacuc (ff. 317-318), prologue (f. 318), Sophonie (ff. 318-319), prologue (f. 319), Aggée (f. 319-319r), prologue (f. 320-323), prologue (f. 323), Malachie (ff. 323-324), trois prologues (f. 324-324v), 1 Maccabées (ff. 325-335v), 2 Maccabées (ff. 325v-343), deux prologues (f. 343-343v), Matthieu (ff. 343v-354v), prologue (f. 354v), Marc (ff. 354v-361v), prologue (f. 361v), Luc (ff. 362-373v), prologue (f. 374), Jean (ff. 374v-382v), prologue (382v), Romains (ff. 382v-387), prologue (f. 387), 1 Corinthiens (f. 387-391), prologue (f. 391), 2 Corinthiens (ff. 391-394), prologue (f. 394), Galates (ff. 394-395v), prologue (f. 395v), Ephésiens (ff. 395v-397), prologue (f. 397), Philippiens (f. 397-398), prologue (f. 398), Colossiens (f. 398-399), prologue (f. 399), 1 Thessaloniciens (f. 399-400), prologue (f. 400) ; 2 Thessaloniciens (f. 400-400v), prologue (f. 400v), 1 Timothée (f .400v-402), prologue (f. 402), 2 Timothée (f. 402-402v), prologue (f. 402v), Tite (f. 403-403v), prologue (f. 403v), Philémon (f. 403v), prologue (f. 403v), Hébreux (f. 403v), prologue (f. 407-407v), Actes (ff. 407v-419), prologue non ita est ordo (f. 419), Jacques (ff. 419-420), 1 Pierre (ff. 420-421v), 2 Pierre (ff. 421v-422), 1 Jean (ff. 422-422v), 2 Jean (f. 422v-423v), prologue (f. 423v) 3 Jean (f. 423v-424), prologue (f. 424-424v), Apocalypse (ff. 424v-429v).

Fol. 430r-468v : Interpretationes hebraicorum nominum, « Aad (sic : pour Aaz) apprehendens uel apprehensio » ; lexique général des noms hébreux du texte biblique, organisé par ordre alphabétique ; mais coupé au milieu des noms débutant par u, la fin du lexique manque (réclame au bas du fol. 468v « origenem »). Il s’agit d’un lexique caractéristique des bibles parisiennes du xiiie siècle (Stegmüller, RB, n°7708-7709, texte inédit), résultant d’une longue élaboration à partir des interprétations de Jérôme (CCSL 72), complétées par les noms des livres des Chroniques et des Maccabées ; Etienne Langton et son entourage ont probablement joué un rôle important dans la constitution de cette version du lexique.

Provenance :

Le manuscrit a peut-être appartenu à Thomas de Wymondswold, mentionné au fol. 3v, dans l’incipit du livre de la Genèse (cf. supra). L’activité de Thomas de Wymondswold dans le milieu du livre parisien est attestée dans le premier tiers du xive siècle. D’origine anglaise (il tient son nom du village de Wymondswold, dans les Midlands), il a achevé un manuscrit du Decretum le 6 août 1314 selon le colophon du ms. Paris, BnF, lat., fol. 387 (Rouse, 1996, p. 61) ; en 1323, il accède à la fonction de libraire juré de l’Université.

D’après Beaulieux, le ms. aurait appartenu au Collège des Cholets. Toutefois, on ne relève aucune trace d’appartenance en ce sens.

Après 1764, le ms. a appartenu au Collège Louis-le-Grand.

- fol. 1r : mentions du xviie ou xviiie s. : « p » (?) et « 733 », probablement d’anciennes cotes.

- fol. 1r et 468v : mention du xviiie s. à l’encre noire : « Bible ».

- fol. 1r : estampille du Collège Louis-le-Grand du xviiie s. et cotes de la même époque : « 188. 6. 3 », « N° 22 ».

Fol. 1r : ancienne cote de la Bibliothèque de l’Université « M.S. t. 1, 1 » barrée ; puis cote actuelle « ms 9 ».

Très rares notes marginales (fol. 79v, 87v, 95v, 157r, 205r, 394r) ; essais de plume (fol. 307v et 308r).

Bibliographie du ms. :

Émile Chatelain, Notice sur les manuscrits du collège des Cholets : imprimé pour le mariage Jacob Azéma, 12 septembre 1889, Paris : Delalain Frères, 1889, ms. non cité (accessible en ligne : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/17cm).

Charles Beaulieux, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Université de Paris et Universités des départements, Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1918, décrit p. 2.

La vie universitaire parisienne au xiiie siècle, Paris : Bibliothèque de la Sorbonne, 1974, n° 71, p. 55.

Richard Hunter House et Mary A. Rouse, « Thomas de Wymondswold », dans Journal of the Walters Art Gallery, 54, 1996, p. 61-68 (ms. cité aux p. 62, 64-65, 67 n. 43, 68 n. 46). Repris : Richard Hunter Rouse et Mary A. Rouse, « Thomas of Wymondswold and the Making of a Glossed Decretum », dans Richard Hunter Rouse et Mary A. Rouse, Bound Fast with Letters. Medieval Writers, Readers, and Texts, Notre Dame, IN : University of Notre Dame Press, 2013, p. 459-471.

Richard Hunter House et Mary A. Rouse, Illiterati et uxorati. Manuscripts and their makers : Commercial Book producers in Medieval Paris, 1200-1500, 2 vol., Londres-Turnhout, 2000, cité vol. II, p. 138.

Les fastes du gothique, Le siècle de Charles V, Paris : Réunion des musées nationaux, 1981, p. 288.

L’art au temps des rois maudits, Philippe le Bel et ses fils 1285-1328, Paris : Réunion des musées nationaux, 1998, p. 289.

Marie-Thérèse Gousset, « Libraires d’origine normande à Paris au xive siècle », dans Manuscrits et enluminures dans le monde normand, 10e-15e siècles. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 29 septembre - 1er octobre 1995, Caen : Presses universitaires de Caen, 1999, p. 169-180 (cité p. 173).

Anne-Sophie Bénard, Le manuscrit 9 de la Bibliothèque de la Sorbonne de Paris, mémoire de maîtrise d’histoire de l’art médiéval, sous la dir. de Fabienne Joubert, Université de Paris IV-Sorbonne, octobre 2004. (non consulté)

Karine Rebmeister-Klein, Les livres des petits collèges à Paris aux xive et xve siècles, thèse de doctorat, 3 vol., Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005, vol. III, p. 863-865 (et passim).

Karine Rebmeister-Klein, « La bibliothèque du collège des Cholets (fin du xiiie siècle - 1530) », dans Bulletin du bibliophile, 1, 2005, p. 30-63, cité p. 35 n. 1, p. 41.

Commentaire

Un manuscrit de grand format, peu annoté

Ce manuscrit reste mystérieux à plusieurs égards ; il est dépourvu de marques d’appartenance, antérieures à la période moderne, l’identité ou la localisation de ses premiers possesseurs restent donc incertaines.

De même, il ne comporte quasiment aucune note marginale (moins d’une dizaine de notes repérées) ; et aucune trace d’usage. Sa mise en page soignée et les choix éditoriaux (apparat textuel, ordre des livres bibliques, lexique des noms hébreux en fin du ms.) le place dans la grande famille des bibles parisiennes – même s’il n’a rien d’une bible portative ; et justement, peut-être son format imposant a-t-il été un frein à sa circulation et à son usage.

Une Bible « parisienne » richement ornementée

Ce manuscrit de grande taille est remarquable par son homogénéité. Il s’agit d’un volume unique, présentant une régularité frappante de la mise en page et de l’apparat décoratif ; son écriture extrêmement régulière laisse supposer un seul copiste (ou un atelier bien organisé). Mise en page et apparat ont été exécutés avec cohérence et rigueur– tout au plus peut-on constater çà et là, ou quelques espaces réservés aux rubriques non exécutées (par exemple au début du livre de Daniel, fol. 299v).

Probablement originaire de Paris, ce manuscrit s’inscrit dans la lignée des bibles parisiennes produites en grande quantité à partir du xiiie siècle. Certes, son format imposant le distingue des bibles portatives ; mais ses caractéristiques matérielles (mise en page et décor réguliers et hiérarchisés, enchaînement des différents éléments constituant le volume et élimination des espaces blancs de manière à assurer la continuité du texte sacré) et textuelles (ordre des livres bibliques, réduction de l’apparat biblique à de courts prologues et au recueil d’interprétation des noms hébreux Aaz apprehendens, placé en fin de volume) sont typiques de la production parisienne qui s’est structurée au cours du xiiie siècle, afin de répondre aux besoins croissants des clercs, des maîtres et des élèves, réunis autour de l’université parisienne.

Ce manuscrit se distingue cependant par la richesse de son décor ; celui-ci associe des initiales historiées, en ouverture de chaque livre biblique, et des initiales peintes sur motifs végétaux, en ouverture des prologues insérés devant les livres bibliques. Cette alternance structure clairement le texte biblique. Les initiales historiées offrent des scènes tirées du récit biblique ou des scènes profanes. De fins ornements, parfois ajoutés à la plume autour des lettres suivant les initiales, ainsi que des illustrations et des drôleries dans les marges rendent le texte très vivant. Enfin, le décor est complété par des lettres filigranées et des bordures ornées de festons pour encadrer le texte. Ce décor magnifique peut être rapproché de l’œuvre d’un maître actif à Paris dans les années 1325-1335, également enlumineur des manuscrits Paris, BnF, français 1575 et Montpellier, BU de Médecine, H 49.

Signature : Notice rédigée par Caroline Chevalier-Royet et Francesco Siri (février 2022) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.