MS 223

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 223

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA10476

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/m29q

Auteur(s) et Titre(s) : Nicolaus de Hanapis, Liber de exemplis sacrae scripturae

[Virtutum vitiorumque exempla / Biblia pauperum (sous le nom de Bonaventure)]

Date : début xve s. (1401-1430)

Langue : lat

Description physique

Support : Parchemin

Nombre de ff. : 97 ff. précédés et suivis de deux gardes en papier

Dimensions (et justif.) : 285 x 205 mm (justif. 200 x 135 mm)

Réglure : À la mine de plomb (Muzerelle 1-1-11/0/1-1/JJ ou 1-1-11/0/2-2/JJ) ; 41 lignes sur deux colonnes.

Codicologie : 8 cahiers dont 7 sénions s’ouvrant sur le côté chair : I12 (1-12), II12 (13-24), III12 (25-36), IV12 (37-48), V14-1 (49-61, un septénion privé du 12e feuillet sans lacune textuelle), VI12 (62-73), VII12 (74-85), VIII12 (86-97). Signature à registre des cahiers avec lettres et chiffres romains pour la première moitié du cahier (a I-VI, b I-VI, c I-VI, d I-VI, f I-VII, G I-VI, g I-VI et h I-VI).

Écriture : Gothique cursive

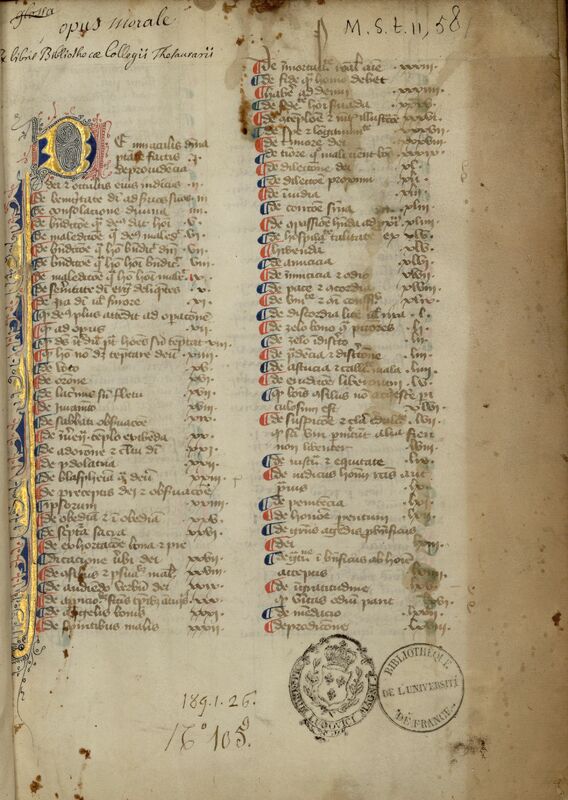

Décoration F. 1ra, initale « D » et sa hampe de la hauteur de la colonne rehaussées d’or. Têtes de lignes de la table des chapitres marquées par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. En tête de chaque chapitre, une initiale filigranée bicolore rouge et bleue (couleurs opposées en alternance). Les exempla sont séparés les uns des autres par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges.

Reliure : XIXe s. Ais de carton couverts de cuir brun tacheté. Dos à 5 nerfs. Entre nerfs estampés à décor floral doré. Deux étiquettes portant mention du titre (Nicolaus de Hanapis. Exempla sacrae Scripturae) et note de possession (ex collegio Thesaurii). Contre-gardes, recto de la 1e garde et verso de la dernière garde en papier marbré, gardes en papier.

Description (contenu)

Nicolaus de Hanapis, Liber de exemplis sacrae scripturae

F. 1ra-2vb : Tabula capitulorum (134 chapitres : « I. De miraculis diuina potestate factis… – CXXXIIII. De preciosa morte iustorum. »

F. 1vb-97vb : textus « Creacio rerum fuit ita mirabilis quod eius noticia nonnisi reuelatione uenire potuit… – … (CXVIII) et reprehensus fuit per prophetam Domino dicentem : Impio prebes… »

Provenance :

Le ms. a été copié par un copiste français au début du xve s. Il a appartenu au Collège du Trésorier, comme l’atteste l’ex-libris au f. 1r (xviie-xviiie s.). Il est ensuite entré, avec les autres mss de ce collège parisien, dans la bibliothèque du Collège Louis-le-Grand, dont l’estampille figure toujours au f. 1r. Suivant la destinée de la bibliothèque de ce dernier collège, il intègre les collections de la Bibliothèque de l’Université (tampon aux f. 1r et 97v). Anciennes cotes : « 189. 1. 26 », « N° 105 », « M.s. t. II, 58 ».

Bibliographie du ms. :

Kaeppeli Thomas, Scriptores ordinis Praedicatorum Medii Aevi, vol. 3, Rome, Sainte-Sabine, 1980, p. 170, n° 3094.

N.B. : les deux manuscrits de la Sorbonne signalés par Jacques Quétif et Jacques Échard, Scriptores ordinis Praedicatorum, « Nicolaus de Hanapis », Paris, 1719, t. I, p. 426 et par Victor Le Clerc, « Nicolas de Hanapes », Histoire littéraire de la France, t. XX, Paris, 1842 (Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1971), p. 71-72, ne correspondent pas aux ms. 223 et 1248 de l’actuelle Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (voir ci-dessous).

Sur Nicolas de Hannappes et sur le Liber de exemplis sacrae scripturae :

Destrez Jean, Fink-Errera G, « Des manuscrits apparemment datés », Scriptorium, 12/1, 1958, p. 56-93.

Delcorno Carlo, « Bibbia e generi letterari del Medio Evo », Annali di storia dell’esegesi, 8/2, 1991, p. 547-564 (repris dans « Quasi quidam cantus ». Studi sulla predicazione medievale, Florence, Leo S. Olschki ed., 2009, p. 87-103).

Amadori Saverio, « L’“exemplum” biblico. Il “Liber de exemplis Sacrae Scripturae” di Nicolò di Hanapes », Sincronie, 2000, 7, p. 65-84.

Kirstein Klaus-Peter, Die lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Von der Eroberung der Heiligen Stadt durch die Kreuzfahrer 1099 bis zum Ende der Kreuzfahrerstaaten 1291, Berlin (Berliner historische Studien 35), Duncker & Humblot, 2002.

Knoch Wendelin, « Ein bisher unbekannter Textzeuge des Promptuarium Virtutum vitiorumque exempla des Nikolaus von Hannapes OP. Codex Palat. 116, Biblioteca Nazionale di Firenze », Archivum Fratrum Praedicatorum, 73, 2003, p. 143-156.

Knoch Wendelin, « Die Predigt im Mittelalter. Medium der geistlichen Erziehung zu christlicher Lebensform », Das Mittelalter, vol. 9/1, 2004, p. 124-134.

Ducolomb Lydie, « Les exempla bibliques constitués en recueil : le Livre des exemples de l'Écriture sainte de Nicolas de Hanapes (O.P., †1291) », dans Le Tonnerre des exemples : Exempla et médiation culturelle dans l'Occident médiéval, éd. Marie Anne Polo de Beaulieu, Pascal Colomb et Jacques Berlioz, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 57-80.

Ducolomb Lydie, « Du récit biblique à l'exemplum biblique : le Liber de exemplis Sacre Scripture de Nicolas de Hanapes », dans Retelling the Bible. Literary, Historical, and Social Contexts, éd. Lucie Dolezalová et Tamás Visi, Francfort-sur-le-Main, P. Lang, 2011, p. 189-212.

Ligato Giuseppe, « Nicola di Hanapes, patriarca di Gerusalemme e legato pontificio, alla caduta di S. Giovanni d'Acri », dans Legati, delegati e l'impresa d'Oltremare (secoli XII-XIII). Papal Legates, Delegates and the Crusades (12th-13th Century). Atti del Convegno internazionale di studi. Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 9-11 marzo 2011, éd. Maria Pia Alberzoni et Pascal Montaubin, Turnhout, Brepols (Ecclesia militans. Histoire des hommes et des institutions de l'Eglise au Moyen Age 3), 2014, p. 407-442.

Commentaire

- L’auteur et son œuvre

L’auteur, né vers 1225, était originaire du village de Hannappes (plusieurs localités portent ce nom, comme en Thiérache (Aisne) ou dans les Ardennes). Il est probablement entré chez les dominicains au couvent de Reims, puis a été envoyé étudier au couvent Saint-Jacques à Paris. Il y eut pour condisciple à partir de 1260 Latino Frangipani (ou Malabranca), neveu de Giovanni Gaetano Orsini, qui régna comme pape sous le nom de Nicolas III de 1277 à 1280 ; quant à Latino, il fut nommé cardinal-évêque d’Ostie en 1278, alors qu’il était prieur du couvent des Frères Prêcheurs à Rome. Or Nicolas de Hannappes est désigné comme son socius dans le colophon de l’un des manuscrits du Liber de exemplis sacrae scripturae, le ms. Paris, BnF, lat. 6368. Ce lien pourrait expliquer la carrière de Nicolas, exerçant à partir d’une date inconnue la fonction de pénitencier apostolique puis promu patriarche de Jérusalem en avril 1288. Il mourut au milieu de ses ouailles le 18 mai 1291, lors du siège et de la prise de Saint-Jean-d’Acre.

C’est probablement durant la période où Nicolas était attaché comme socius à la personne du cardinal Latino Malabranca, entre 1278 et 1288, qu’il rédigea son recueil d’exempla bibliques, qui aurait été mis en circulation entre 1288 et 1291 à Paris. On lui doit aussi un recueil de sermons de Carême, conservé par trois témoins.

Le Liber de exemplis sacrae scripturae s’inscrit dans l’abondante production d’ouvrages destinés, au XIIIe siècle, à aider les prédicateurs dans leur tâche en leur fournissant des modèles, des matériaux ou encore des conseils de méthode, ouvrages dont les auteurs étaient le plus souvent issus des ordres mendiants comme c’est le cas ici. Parmi eux, plusieurs dominicains, tels Thomas de Cantimpré, Étienne de Bourbon et Humbert de Romans, se sont attachés à constituer des recueils d’exempla. Les exempla visaient à compléter l’argumentation et à frapper l’auditoire en évoquant des comportements à imiter ou éviter, à travers des exemples variés, empruntés à l’histoire (biblique et profane), à la nature, à la vie quotidienne, ou encore aux récits de prodiges et de miracles. Le recueil de Nicolas de Hannappes se distingue toutefois de ceux de ses confrères par plusieurs traits, en particulier le choix d’une matière exclusivement biblique et le caractère extrêmement allusif de ses quelque 3000 exempla, qui s’apparentent souvent davantage à des aide-mémoires qu’à des récits en bonne et due forme. La plupart de ses exempla ne sont en effet que la reprise d’un ou deux versets bibliques et tiennent sur deux ou trois lignes de la largeur d’une colonne dans le manuscrit 223. Au début du chapitre xvii, « De lacrimis siue fletu » (« Des larmes ou pleurs »), on lit ainsi (f. 16ra) : « Fleuit Agar longe ab Ysmaele se cedens nec uoluit uidere puerum morientem, Ge. xx. Eiulatu magno fleuit Ezau ut benedictionem patris haberet, Ge. xxvii. Venit Abraham ut plangeret Saram uxorem suam defunctam, Ge. xxiii. Eleuata uoce fleuit Iacob priusquam cognouerat Rachel consobrinam suam, Ge. xxix. Stringens Esau collum Iacob et osculans eum fleuit, Ge. xxxiii » etc. On voit comment procédait l’auteur du recueil, en sélectionnant des versets significatifs et en suivant l’ordre des textes bibliques, signalés par leur titre et le numéro de chapitre (en commençant donc par la Genèse). D’aussi brèves références ne permettent pas de saisir l’histoire de ces personnages ni le contexte dans lequel s’inscrit l’attitude évoquée ; elles les supposent connus, et s’adressent donc à des clercs familiers des récits bibliques et capables de les développer à l’intention de leur auditoire en fonction de leurs besoins.

Tel quel, le recueil de Nicolas de Hannappes a rencontré un succès assez remarquable, sous des titres divers et en étant parfois attribué à d’autres auteurs, notamment saint Bonaventure. On en conserve quelques 140 manuscrits, et les éditions imprimées se sont succédé à l’époque moderne ; en 1826, Victor Le Clerc en signalait déjà une trentaine, échelonnées entre 1477 et 1783. Il en est toutefois une plus ancienne, imprimée à Paris vers 1473 (Hain-Copinger 6762 - Pellechet 4656) et sortie de la toute première presse parisienne, l’atelier de Ulrich Gering, Martin Cranz et Michael Friburger, les imprimeurs allemands que Guillaume Fichet avait fait venir au Collège de Sorbonne (consultable en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8604271j/f1.item).

- Histoire du texte et tradition manuscrite

Le manuscrit est incomplet : la fin est perdue, ou la copie est restée inachevée. Le texte s’interrompt à la fin du 8e cahier, au milieu du chapitre CXX et au milieu d’une phrase au f. 97vb : « reprehensus fuit per prophetam domino dicentem : Impio praebes… », la réclame donnant les mots suivants : « auxilium et hiis » (voir 2 Chroniques 19, 2). L’espace réservé pour l’initiale filigranée de début de chapitre en haut du f. 97va n’a d’ailleurs pas été rempli et le numéro de chapitre manque en vis-à-vis. La fin étant manquante, aucun colophon ne permet d’identifier le copiste ou de connaître la date de copie du texte. Il n’y a pas non plus d’indication de titre ou d’auteur en tête du manuscrit : l’initiale « D » dorée et filigranée qui introduit le titre du premier chapitre (« De miraculis diuina potestate factis »), sur la colonne de gauche du f. 1r, est décalée de 6 lignes vers le bas par rapport à la colonne de droite, laissant au-dessus du texte un espace vide qui aurait dû recevoir un titre ou une rubrique. Dans beaucoup de témoins manuscrits, l’ouvrage est en effet introduit par cette formule : « Incipit liber de exemplis Sacrae Scripturae compositus a fratre Nicholao de Hanapis, ordinis praedicatorum patriarcha Ierosolimitano ».

Deux témoins, le ms. Troyes, Bibl. mun. 1360 et le ms. Oxford, Bodl. Lib., Laud. Misc. 574, donnent une indication de date : « Explicit liber de exemplis Sacrae Scripturae compositus a fratre Nicholao de Hanapis ordinis Praedicatorum, patriarcha Ierosolimitano, anno Domini mo.ccco.xxio. fuit scriptum istud exemplar et correctum crastina die Circumcisionis Domini » (Destrez et Fink-Errera, p. 81-82). Il faut sans doute comprendre que la date indiquée, le 2 janvier 1322 nouveau style, ne renvoie pas à la date de copie de ces manuscrits mais à la date d’achèvement de l’exemplar utilisé par les deux copistes. Or un exemplar plus ancien avait existé, dont une liste de taxation de l’université parisienne de 1304 fait mention (H. Denifle et E. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. II, Paris, 1891, p. 109 : « In exemplis Sacre Scripture xxv pecias, xviii den. »). L’identification de ce premier exemplar reste difficile ; pour ce qui est du second, utilisé par les deux témoins « datés », il comportait des caractéristiques que l’on retrouve dans le ms. 223 de la Sorbonne : absence de prologue (perdu entre le premier et le second exemplar ?), et oubli du chapitre devant traiter « De bello corporali et uictoria ut plurimum diuinitus obtenta » (Destrez et Fink-Errera, p. 83).

Concernant l’absence de prologue, dans le ms. 223 comme dans la quasi-totalité des témoins connus, le texte du premier chapitre (« De miraculis diuina potestate factis ») débute immédiatement à la suite de la table des chapitres (f. 1vb). Or il existait un prologue précisant les intentions de l’auteur et sa méthode, prologue qui commençait ainsi : « Tanta pollet excellentia officium praedicationis… » et qui nous est parvenu par deux manuscrits, les ms. Paris, BnF, latin 6368 et Firenze, Bibl. Naz., Cod. Palat. 116 (F), et avec quelques modifications par une édition lyonnaise de 1547 (Virtutum uitiorumque exempla ex utriusque legis promptuario decerpta per R. D. D. Nicholaum Hanapam olim Ordinis Predicatorum, patriarcham olim Ierosolymitarum, Lugduni, apud Guillelmum Rouillum, 1547).

Pour ce qui est du chapitre manquant, le chapitre « De bello corporali et uictoria ut plurimum diuinitus obtenta » (numéroté LXXXI dans l’exemplar de 1322 comme dans la table du ms. 223), d’après la table des matières il devait être précédé du chapitre « De perseuerancia et constancia in propositiis » et suivi du chapitre « De impaciencia et murmure ». Or au f. 66v du ms. 223 le chiffre LXXX est accolé au début d’un nouveau chapitre dont le texte commence ainsi : « Non est respiciendum rethro post egressum de societate malorum sicut fecit uxor Loth que uersa est in statua, Ge. xix », correspondant bien – en négatif – au thème de la constance ; au fol. 67v, le chiffre LXXXI accompagne quant à lui le début du chapitre commençant ainsi : « Agar ancilla Sare non ferens correpcionem domine sue… », correspondant cette fois au thème de l’impatience et du murmure. Le chapitre sur le combat corporel et la victoire obtenue grâce à Dieu a donc bel et bien disparu.

Le ms. 223, resté assez proche du second exemplar, ne porte pas témoignage d’une évolution du texte qui s’est introduite dans la tradition manuscrite et largement répandue dans les éditions imprimées : une réorganisation des matières et donc des chapitres par ordre alphabétique. Dans le ms. Paris, BnF, latin 6368, le prologue s’achève ainsi : « Ut autem exempla possint prom[p]tius et citius proposito predicatoris occurrere, titulos subsequentis opusculi in ipso libri capite prenotaui ». Mais dans le ms. de Florence cité plus haut, seul autre témoin manuscrit connu à posséder également le prologue, on lit : « Ut autem exempla possint promptius et citius proposito praedicatoris occurrere, titulos subsequentis opusculi sub ordine a[l]phabeti compilati in ipso libri capite praenotaui » (Knoch p. 129). Au lieu de commencer, comme le ms. 223, par le chapitre « De miraculis diuina potestate factis », suivi du « De prouidentia Dei et occultis eius iudiciis », le ms. florentin s’ouvre donc avec le chapitre « De abstinentia vel ieiunio et eius effectus », suivi du « De acceptione munerum et eius detestatione », du « De auaritia » etc.

Le ms. 223 appartenait au Collège du Trésorier, collège séculier fondé en 1268. On conserve un inventaire de sa bibliothèque daté de 1437 (Paris, A.N., M 194, n°5, p. 1-36 – voir Karine Rebmeister-Klein, Les livres des petits collèges à Paris aux XIVe et XVe siècles, thèse de doctorat, sous la dir. de Jean-Philippe Genet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005, dactyl., p. 762-805, et Eadem, « Les bibliothèques des collèges séculiers parisiens et la Sorbonne », dans Les livres des maîtres de Sorbonne. Histoire et rayonnement du collège et de ses bibliothèques du XIIIe siècle à la Renaissance, Claire Angotti, Gilbert Fournier et Donatella Nebbiai (dir.), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2017, p. 97-122, consultable en ligne : https://books.openedition.org/psorbonne/28975?lang=fr) : 299 volumes y sont recensés, 145 dans la magna libraria, 147 dans la parua libraria et 7 « livres de la chapelle ». Comme pour le Collège de Sorbonne, la parua libraria regroupait des volumes disponibles pour le prêt et/ou spécialisés, stockés dans les armoires de la chapelle (de nombreux ouvrages s’y trouvaient en plusieurs exemplaires), tandis que la magna libraria rassemblait les volumes les plus précieux et les ouvrages de référence à consulter sur place, enchaînés à des pupitres. Une des particularités du Collège du Trésorier tient à ce que la grande majorité des ouvrages possédés (plus des deux tiers) traitaient de théologie (voir K. Rebmeister-Klein, Les livres des petits collèges à Paris…, op. cit., p. 218), même si la part des ouvrages relevant de la Faculté des Arts était un peu plus importante dans la parua libraria que dans la magna libraria (respectivement 25 % et 9 %). Les « livres de la chapelle » étaient quant à eux destinés à un usage strictement liturgique.

En 1764, les livres de dix petits collèges parisiens, dont le Collège du Trésorier, furent transférés au collège Louis-le-Grand. À la Révolution, en 1793, le fonds du collège Louis-le-Grand fut à son tour transféré à la bibliothèque de l’Université de Paris.

Il est à noter que dans sa notice de l’Histoire littéraire de la France consacrée à Nicolas de Hannappes, Victor Le Clerc déclarait, p. 71-72, avoir retrouvé et consulté les deux manuscrits de la Sorbonne signalés par Quétif et Échard (Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. I, Paris, 1719, p. 426) : « L’un est le quatrième ouvrage d’un grand in-folio, coté autrefois 1193, puis 36, et aujourd’hui 17, légué à la Sorbonne par maître Gérard d’Utrecht, docteur de cette maison. L’autre, jadis n° 504, maintenant 1545, est aussi le quatrième ouvrage d’un volume in-4°, renfermant seize traités différents, et légué à la Sorbonne par un autre docteur, maître Jacques Vulpis (peut-être Jacques Goupil) : Iste liber est magistrorum et scholarium pauperum de Sorbona, ex legato magistri Jacobi Vulpis, socii domus. Pretii vi florenorum. » Or cette description ne correspond à aucun des deux témoins du Liber de exemplis sacrae scripturae que possède aujourd’hui la Bibliothèque de la Sorbonne, le ms. 223 et le ms. 1248, provenant comme on l’a indiqué du Collège du Trésorier.

Signature : Notice rédigée par Marielle Lamy (février 2022) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.