MS 169

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 169

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA10344

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mg63

Auteur(s) et Titre(s) : Rabanus Maurus, Commentarium in libros Regum ; Petrus Venerabilis, Responsoria in transfiguratione Domini ad vesperas

Date : deuxième tiers du xiie siècle (1134-1166)

Langue : lat

Description physique

Support : Parchemin, avec nombreux défauts : yeux, réparations, lisières non rognées. Le f. 48 est privé de la marge inférieure, coupée.

Nombre de feuillets : 126 ff. (foliotation moderne en chiffres arabes, ajoutée au crayon) précédés d’une garde en parchemin non numérotée.

Dimensions : 345 × 225 mm (justif. 250 × 170 mm).

Réglure à la pointe sèche sur deux bifeuillets à la fois, disposés chair contre chair et réglés sur le côté poil (Rand « 2 old-style », Muzerelle 1-2-11/0/2-2/JJ), 43 lignes sur deux colonnes.

Codicologie : 16 cahiers s’ouvrant sur le côté poil et respectant la règle de Gregory, tous quaternions sauf le cahier 166 (8-2) (f. 121-126, un quaternion privé du 6e et du 8e feuillet). Signatures en chiffres romains (I-XV) dans la marge inférieure du dernier verso de chaque cahier, les premiers cinq étant décorées : à figures tératomorphes (f. 8v, 16v), phytomorphes (f. 24v), ou bien anthropomorphes (f. 32v, 40v).

Écriture : minuscule caroline tardive. Deux copistes : A (f. 1ra-124rb), B (f. 124v-126v).

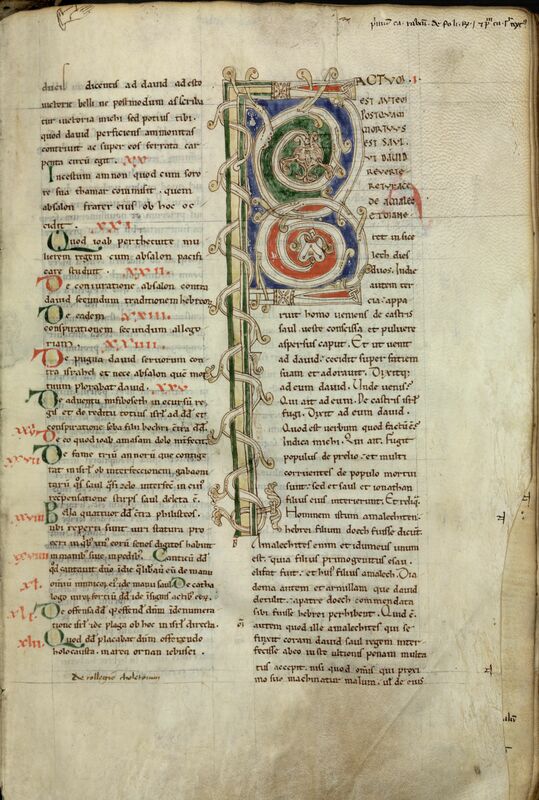

Décoration : grandes initiales décorées à motifs végétaux, en rouge, bleu, vert, et jaune, au début de chaque livre (f. 2r, 26r, 51v, 100v) ; très nombreuses initiales filigranées ou dentelées, des mêmes couleurs (majoritairement rouge et bleu, en alternance), au début de chaque chapitre ; plus rares, initiales de couleur (f. 1v, 25v, 26r, 28r, 29v, 50r-51v, 100r-v, 115r), et une initiale champie (f. 20r). Titres et numéros des chapitres à l’encre rouge. Au f. 124v-126v, texte liturgique accompagné de notation neumatique franco-messine sur quatre lignes de portée.

Reliure : Reliure médiévale en peau blanche mégissée sur ais de bois ; traces des clous fixant les fermoirs et la bélière. Contre-garde et garde supérieures en parchemin de remploi ; en revanche, le dernier feuillet du dernier cahier a été utilisé comme contre-garde inférieure (la réglure correspond à celle du cahier).

Description (contenu)

F. 1ra-124rb : <Rabanus Maurus, Commentarium in libros Regum (una cum epistola praefatoria ad Hilduinum abbatem et sacri palatii archicapellanum)> (éd. PL CIX, col. 9-280 ; MGH, Epp. 5, p. 401-403 [uniquement l’épître]).

Epistola (f. 1ra-va) ; capitula libri I (f. 1va-2ra) ; liber I (f. 2ra-25va) ; capitula libri II (f. 25va-26ra) ; liber II (f. 26rb-50va) ; capitula libri III (f. 50va-51va) ; liber III (f. 51va-100ra) ; capitula libri IV (f. 100ra-va) ; liber IV (f. 100vb-124rb).

Plus précisement :

Incipit (epistola), f. 1ra : « Domino reuerentissimo et in menbris Christi plurimum uenerando atque colendo patri Hilduino abati et sacri palatii … ».

Explicit (epistola), f. 1va : « … beatitudinem uestram maiestas diuina felici successu pollentem perpetualiter conseruare dignetur ».

Incipit (capitula libri I), f. 1va : « I. De Elcana et duabus uxoribus eius hoc est Anna et Fenenna … ».

Explicit (capitula libri I), f. 2ra : « … XXX. Pugna Philistiim contra Israel et de morte Saulis et filiorum eius ».

Titolatura, f. 2ra : « Incipit Rabanus in libros regum ».

Incipit (liber I), f. 2ra : « "Fuit uir unus de Ramatasophim de monte Effraim et nomen eius Elcana. Et cetera" [lemma = I Sm 1,1]. Dicamus primum de generatione prophete secundum historiam ut postea continuatim allegoriam eius inseramus … ».

Explicit (liber I), f. 25va : « … aduersariis suis resistant ne forte ulterius ignominiose superati gaudium inimicis suis faciant ».

Incipit (capitula libri II), f. 25va : « I. Quod David nuntium sceleris Amalechiten iussit ante se percuti pro morte Ionathe et patris et fratrem [sic] eius … ».

Explicit (capitula libri II), f. 26ra : « … XLII. Quod David placabat Dominum offerendo holocausta in area Ornan Iebusei ».

Incipit (liber II), f. 26rb : « "Factum est autem postquam mortuus est Saul ut Dauid reuerteretur a cede Amalech …" [lemma = II Sm 1,1-4]. Hominem istum Amalechiten Hebrei filium Doech fuisse dicunt. Amalechites enim et Idumeus unum est … ».

Explicit (liber II), f. 50va : « … inprouiso aries apparuit et altare circumstetit quem Abraam pro filio sicut prediximus immolauit ».

Incipit (capitula libri III), f. 50va : « I. De senectute Dauid et frigiditate quem calefaciebat Abisaac Sunamitis … ».

Explicit (capitula libri III), f. 51va : « … LVI. De uisione Michee prophete qui Achab regi Israel praedicit necem futuram ».

Incipit (liber III), f. 51va-51vb : « "Et rex Dauid senuerat habebatque etatis plurimos dies. Cumque operiretur uestibus non calefaciebat …" [lemma = III Rg 1,1-4]. Dauid annos natus LXX bellicosus quondam uir senectute frigescente non poterat calefieri … ».

Explicit (liber III), f. 100ra : « … sed quia tertius liber regum post interfectionem Achab non longe claudit sermonem ».

Incipit (capitula libri IV), f. 100ra : « I. De Ochotia rege qui cecidit per cancellos domus sue et pro hac infirmitate misit ad consulendum idolum Accaron … ».

Explicit (capitula libri IV), f. 100va : « … domus regias incendio consumpsit et omnem predam in Babilonem secum transtulit ».

Incipit (liber IV), f. 100vb : « "Preuaricatus est Moab in Israel postquam mortuus est Achab. Ceciditque Ochotias …" [lemma = IV Rg 1,1-4]. Mortuo quoque inpiissimo rege Achab impius heres ei successit … ».

Explicit (liber IV) : « … quia adtestante Domino seruus qui scit uoluntatem Domini sui et non facit uapulabit multis. Qui autem nescit et non facit uapulabit paucis. Explicit liber ».

F. 124v-126v : <Petrus Venerabilis, Responsoria in transfiguratione Domini ad vesperas> (éd. Jean Leclercq, Pietro il Venerabile, Milano, 1991, p. 281-287).

Titolatura : «Ad ues. ℞.».

Incipit : « Assumens Iesus Petrum et Iacobum et Iohannem fratrem eius in montem excelsum cum eis seorsum ascendit. Ibi se transfigurans sue glorie claritatem ostendit. Ne uidentes eius passionem turbarentur sed fortiori soliditate firmarentur. In montem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In. ».

Explicit : « … tribus discipulis ex eius morte turbatis ne de sibi predicta resurrectione dubitarent transfiguratus Dominus gloriam quam predixit ostendit. / Euouae. Benedictus. / Hodie ad patris uocem transfigurato Domino Moyses et Elias affuerunt splendidi excessum eius quem completurus erat loquentes. Euouae».

Provenance :

Le ms. a été copié dans la France centro-septentrionale probablement dans un monastère clunisien.

Il a appartenu au Collège des Cholets au moins depuis le xive s. et jusqu’à 1763-1764, lorsqu’il a été transféré au Collège Louis-le-Grand avec les autres manuscrits du Collège des Cholets. Cf. les notes des anciens possesseurs et les ex-libris inscrits à plusieurs reprises : Iste liber est de domo scolarum de choletiis (f. 124rb, xve s.) ; de collegio choletorum Par(isiis) (f. 1r [barré], 126v, dans les marges supérieures, xve s.) ; de collegio choletorum (f. 26ra, 50va, 100ra, au début du texte ou de la capitulatio des livres II, III, IV et sur la contregarde inférieure, xive s.) ; Ex Bibliothecâ domûs choleteae (f. 1r, dans la marge supérieure, xviiie s.) ; Ex biblioteca choleteae domus (f. 1r, dans la marge supérieure, xviiie s.). Estampille du Collège Louis-le-Grand (f. 1r).

Anciennes cotes : 188.4.4 (f. 1r, dans la marge de gouttière) ; N° 51 (f. 1r, dans la marge inférieure).

Bibliographie du ms. :

<Émile Chatelain>, Note sur les manuscrits du Collège des Cholets. Imprimé pour le mariage Jacob-Azéma, 12 septembre 1889, Paris 1889, p. 13-14.

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Université de Paris et Universités des départements, Paris 1918, p. 45.

Répertoire des manuscris médiévaux contenant des notations musicales, dir. S. Corbin, t. III, Bibliothèques parisiennes, par M. Bernard, Paris, 1974, p. 181.

Raymund Kottje, Hrabanus Maurus – « Praeceptor Germaniae » ?, in «Deutsches Archiv» 31 (1975), p. 534-545, cit. p. 543, note 61.

Manuel Pedro Ramalho Ferreira, Music at Cluny: The Tradition of Gregorian Chant for the Proper of the Mass. Melodic Variants and Microtonal Nuances. A Dissertation Presented to the Faculty of Princeton University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy Recommended for Acceptance by the Department of Music, Princeton NJ 1997 (cf. Michel Huglo in «Scriptorium» 53/1 (1999), Bulletin Codicologique, n. 104, p. 41*-42*).

Karine Rebmeister-Klein, Les livres des petits collèges à Paris aux xive et xve siècles, thèse de doctorat, 3 vol., Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005, vol. III, p. 879-881 (et passim).

Rossana Guglielmetti, Hrabanus Maurus, in La trasmissione dei testi latini del medioevo. Mediaeval Latin Texts and Their Transmission. Te.Tra. 3, cur. Paolo Chiesa – Lucia Castaldi, Firenze 2008 (Millennio medievale, 75. Strumenti e studi n. s., 18. Te. Tra. 3), p. 275-332, en part. p. 299-303.

Raymund Kottje, Verzeichnis der Handschriften mit den Werken des Hrabanus Maurus, unter Mitarbeit von Thomas A. Ziegler, Hannover 2012 (Monumenta Germaniae Historica. Hilfsmittel, 27), p. 165, n° 939.

Roberto Gamberini, Hrabanus Maurus, in: C.A.L.M.A. Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500). VI.3, cur. Michael Lapidge – Silvia Nocentini – Francesco Santi, Firenze 2019, p. 249-279, en part. p. 255-256.

Christian Meyer, Collections de Normandie, Bibliothèque nationale de France et bibliothèques parisiennes, Turnhout 2021 (Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge conservés dans les bibliothèques publiques de France, 7), p. 378.

Le ms. n’est recensé ni par Friedrich Stegmüller, Repertorium Biblicum medii aevi, Madrid 1950-1980, n° 7033-7036, ni par Silvia Cantelli Berarducci, Hrabani Mauri Opera exegetica. Repertorium fontium, Turnhout 2006, vol. I, p. 288.

Commentaire

Des marques de lectures multiples : annotations des XIIe et XIIIe s.

Le ms. a été copié au milieu du xiie s. dans la France centro-septentrionale, probablement dans un centre monastique lié à ou faisant partie de l’ordre clunisien. Des corrections et des interventions sur le texte et dans les marges peuvent être datées de la même époque que la copie, ainsi que des monogrammes et des maniculae. Au f. 91r, une note a été ajoutée, introduite par l’un de ces monogrammes (« qualiter senciendum sit de Salomonis apostasia »). De la même époque date aussi l’aphorisme (un essai de plume ?) écrit dans la contregarde inférieure : « qui non dat quod amat non accipit quod optat ».

Un lecteur du xiiie siècle a laissé des traces nombreuses d’une lecture systématique de l’œuvre : écrivant à l’encre noire, il met en évidence des nombreux passages du texte grâce à la lettre N (nota) ajoutée dans les marges, interne ou externe, et surligne des lemmes du texte. Il a rédigé des notes en bas de page liées à quelques-uns de ces signes de rappel. Ce lecteur intervient également dans les marges pour corriger ou pour noter la correspondance entre les numéros des chapitres (signalés dans le ms.) et ceux du texte biblique de référence : dans ce cas, la numérotation est tantôt en chiffres romains, tantôt en chiffres arabes. Enfin, à compter du f. 21v, il ajoute des titres courants pour faciliter la lecture de l’œuvre : on lit « primus liber Rabani » au f. 21v, et « super primum Regum » au f. 22r. Pour les livres suivants (à compter du f. 26v), la forme des titres courants change légèrement : on lit « Rabanus » sur le verso, et « super secundum (ou tertium, quartum) Regum » sur le recto. À compter du f. 72r, dans la marge supérieure externe de chaque recto, le numéro du chapitre commenté est ajouté par le même lecteur.

Le commentaire de Raban Maur sur les Rois, un ouvrage très diffusé

Ce témoin du commentaire sur les Livres des Rois de Raban Maur omet les vers dédicatoires à Louis le Pieux, ajoutés par l’auteur à l’occasion de la remise de l’ouvrage à l’empereur à Fulda en 832. Le ms. transmet uniquement la première dédicace à Hilduin, abbé de Saint-Denis, rédigée en 829. Très répandu dans l’aire germanique au ixe siècle, le commentaire de Raban Maur est copié aussi en France à partir du xe siècle, et plusieurs exemplaires sont conservés, dont la date de production s’étale du xe au xiie siècle. Le ms. comprend plusieurs paratextes propres aux ouvrages exégétiques de Raban Maur : par ex., l’indication des sources dans les marges, la division en chapitres, et parfois les traits ondulés renvoyant au lemme.

Dans sa totalité, le commentaire de Raban Maur est presque immédiatement intégré dans les Enarrationes in libros Regum d’Angelome de Luxeuil, rédigées entre 830 et 840 environ. L’œuvre de Raban Maur constitue également la source essentielle de la Glossa ordinaria sur les Livres des Rois, surtout les passages marqués dans les manuscrits avec le sigle « M », qui lui sont donc attribués (cf. Guglielmetti, Hrabanus, cit., p. 302-303 ; Silvia Cantelli, Angelomo e la scuola esegetica di Luxeuil, Spoleto 1990, p. 311 et suiv. ; Johann Baptist Hablitzel, Angelom von Luxeuil und Hrabanus Maurus, in «Biblische Zeitschrift», 19, 1931, p. 215-227).

Le plus ancien témoin de l’office de la Transfiguration de Pierre le Vénérable

L’office de la Transfiguration de Pierre le Vénérable (Responsoria in transfiguratione Domini ad vesperas), rédigé par l’abbé de Cluny en 1132, a été ajouté au ms. sur les derniers feuillets disponibles (f. 124v et les deux suivants). Ceux-ci présentent le même schéma de réglure que les autres cahiers et ont été réglés ultérieurement à la pointe sèche et à la mine de plomb pour les adapter à la mise en page exigée par le texte liturgique et sa notation. Il s’agit d’une notation neumatique rhomboïdale, de tradition franco-messine, sur quatre lignes de portée. Le texte de l’office est abrégé dans sa partie finale et privé des hymnes, indiqués uniquement par l’abréviation « in. ». Le ms. peut être daté du deuxième tiers du xiie siècle : il est donc le plus ancien témoin de cet office, car l’unique ms. connu jusqu’ici, et qui a servi de base pour l’édition (Paris, BnF, latin 17716, f. 7v-22v), peut être daté entre la fin du xiie (après 1189) et le début du xiiie siècle.

La fête de la Transfiguration fut introduite en 1132, grâce à Pierre le Vénérable qui institua sa célébration avec lectures bibliques et antiennes, à Cluny et dans les monastères qui en dépendaient, comme c’était le cas pour la fête de la Présentation de Jésus au Temple. À cet effet, Pierre composa une liturgie propre et des hymnes, ainsi qu’une homélie. La fête fut intégrée officiellement dans le calendrier de l’Église à l’initiative du pape Calixte III (1455-1458), qui fit aussi adopter un office nouveau propre à cette fête. De l’attribution de l’œuvre à Pierre le Vénérable témoigne non seulement le ms. Paris, BnF, latin 17716, mais aussi le ms. Paris, BnF, latin 942, datant du xviie siècle (cf. Leclercq, Pietro il Venerabile, cit., p. 279-281 ; Photios Ioannidis, La Trasfigurazione in Pietro il Venerabile, in Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale ortodossa. Atti del XV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Bose, 16-19 settembre 2007, éd. Sabino Chialà - Lisa Cremaschi - Alberto Mainardi, Magnano 2008, p. 245-262).

Signature : Notice rédigée par Roberto Gamberini (octobre 2021) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.