MS 167

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 167

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA10342

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mfs3

Auteurs et Titres : Radulphus Flaviacensis, Commentarium in Leviticum (lib. XI-XX) ; Joachim de Flore, Praefatio super Apocalypsim ; Joachim de Flore, Genealogia sanctorum antiquorum patrum

Date : début du xiiie siècle (1201-1230)

Langue : lat

Description physique

Support : parchemin.

Nombre de ff : II, 147 ff. I’. Foliotation moderne ajoutée au crayon dans la marge sup. externe.

Dimensions : 340 × 230 mm (justif. 250 × 158 mm).

Réglure : réglure à la mine de plomb (Muzerelle 1-11-3/0/2-2/J) ; 34 lignes sur deux colonnes, première ligne écrite en-dessus de la première rectrice ; piqûres visibles dans les marges externes.

Codicologie : 19 cahiers s’ouvrant sur le côté poil, tous quaternions sauf le dernier (fol. 145-147, un binion privé du 2e feuillet, reste le talon). Signature des cahiers 1-18 en chiffres romains à l’encre noire en fin de cahier (I-XVIII), accompagnée d’une réclame horizontale visible aux cahiers 1-2, 4, 6, 8-16 (respectivement fol. 8v, 16v, 32v, 48v, 64v, 72v, 80v, 88v, 96v, 104v, 112v, 120v, 128v).

Écriture : caroline de transition ou caroline tardive. Une seule main avec une reprise d’écriture dans une encre moins foncée et une écriture plus épaisse au fol. 138r.

Décoration : 10 grandes initiales filigranées au décor végétal au début de chaque livre et initiales de couleur de taille moyenne (2 lignes), filigranées, pour les chapitres. Se distinguent : au fol. 45rb, un visage d’homme à l’intérieur de l’initiale [Q]uando ; au fol. 69va, l’initiale [A]uctoritas bleue, au décor vert et rouge avec un dragon ; au fol. 122rb, initiale [Q]uod bleue, au décor végétal, dont le trait horizontal est représenté par un dragon rouge.

La décoration du manuscrit est uniforme, elle s’arrête au fol. 145vb, espace réservé et laissé blanc pour une initiale de taille moyenne non exécutée (également au f. 146ra). Nombreuses indications horizontales et verticales dans les marges des feuillets pour les rubricateurs, et lettres d’attente.

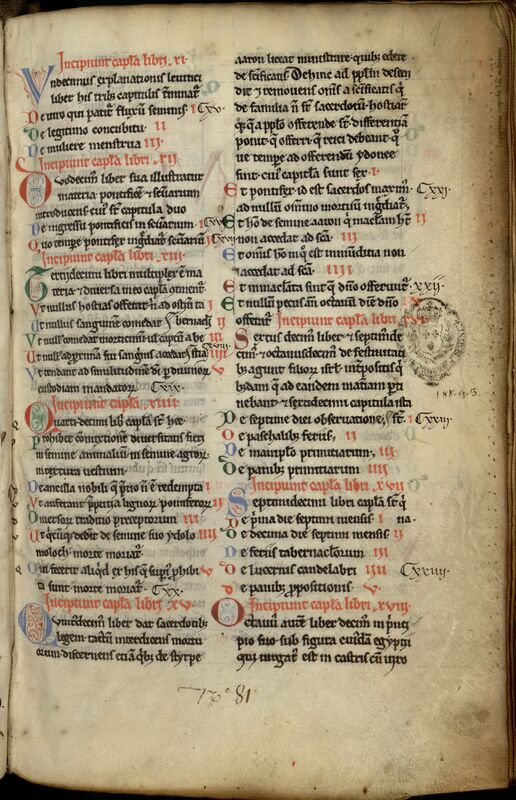

Pour la table des chapitres aux fol. 1r-v : petites initiales de couleur pour les chapitres et initiales moyennes au décor filigrané pour les livres, à l’encre bleue, rouge et verte.

Reliure : reliure médiévale sur ais de bois, couvert de peau mégissée ; dos à quatre double nerfs apparents, oreille sup., tranchefiles d’origine ; au plat sup., traces des boulons et d’ombilic, des contre-agrafes pour deux fermoirs ; au contre-plat inf., trace d’attache pour bélière afin d’enchaîner le ms.

Contenu

Fol. 1ra-137ra : Radulphus Flaviacensis, Commentarium in Leviticum, lib. XI-XX.

Fol. 1ra-vb : Tabula capitulorum librorum XI-XX ; inc. « Undecimus explanationis Levitici liber his tribus capitulis… », expl. « …quod omnes decime domini sunt ».

Textus, inc. : « Minus eruditis et negligentius intuentibus », expl. : « … Moysi ad filios Israel in monte Synai. Explicit liber vicesimus explanationis super Leviticum edite a Radulfo Flaicensi monacho doctore precipuo et eximie conversationis viro ».

Édition : Maxima bibliotheca veterum patrum, vol. 17, Lyon, 1677, p. 150-246.

Date de rédaction du texte : 1140-1150 (avant 1157).

Fol. 138ra-146ra : Joachim de Flore, Praefatio super Apocalypsim.

inc. « Apocalipsis liber ultimus est librorum omnium qui prophetie spiritu scripti sunt… », expl. « …et tunc revelabitur gloria civitatis superne ad quam perducat nos dominus. Amen ».

Édition : Joachim von Fiore, Expositio super Apocalypsim et opuscula adiacentia I, éd. Alexander Patschovsky - Kurt-Victor Selge, Wiesbaden : Harrassowitz, 2020, p. 129-178, ms. non recensé.

Dates : milieu des années 1180 pour la rédaction du texte.

Fol. 146ra-147va : Joachim de Flore, Genealogia sanctorum antiquorum patrum.

inc. « Genealogia sanctorum patrum texitur ab Adam usque ad Iacob… », expl. « …sextum contra scelera mundi conflictus septimum contra Babilonem ».

Édition : Ioachim abbas Florensis, Scripta breviora, Roma : Istituto storico italiano per il medio evo, 2014, p. 17-28 (éd. G.-L. Potestà), ms. non recensé. Le texte du ms. 167 présente quelques variantes par rapport aux autres manuscrits utilisés pour l’édition de G.-L. Potestà et suit au fol. 146vb la leçon des manuscrits P5, V4, Z et Ver de l’édition pour la section Apochalipsis exponit cursum sexte etatis… jusqu’à quinque ciuitates in terra Egypti loquentes lingua Chananea.

Dates : 1176 pour la rédaction du texte, peut-être avec des reprises plus tardives.

Provenance :

Ms. d’origine française, du début du xiiie s.

Le lieu de production pourrait être un scriptorium monastique de la France du Nord. Un ex-libris probablement de son premier possesseur a été gratté (fol. IIv) ; en-dessous, annotation du xve s. « Secunda pars Radulphi supra Leviticum ». Un autre ex-libris, peut-être le même, a été soigneusement gratté aussi au fol. I’r.

Le ms. a appartenu au collège Louis-le-Grand, comme l’atteste l’estampille au fol. 1r.

Anciennes cotes : « N° 81 » (fol. Iv, IIv, 1r), « 188.4.3 » (fol. Iv, 1r). Au fol. IIv, V. Le Clerc ajoute une note datée « N° 81. Radulphi Flaviacensis vel Faicensis, ordinis S. Benedicti (sec. XII°). Libri XI-XX Explanationis super Leviticum. Opus ter editum (V. hist. litt. de la France, t. II, p. 480-484). Sequitur, fol. 138 ; Explanatio in Apocalypsim. V. Le Clerc (1842) ».

Bibliographie du ms. :

Friedrich Stegmüller, Repertorium biblicum medii aevi, n° 7093.

Commentaire

Une continuité de corpus entre les mss 166 et 167

L’écriture du ms. 167 est différente de celle du ms. 166. Les manuscrits 166 et 167, de provenance et de dates différentes, ont dû être appariés au xiiie siècle, peut-être à Valloires. Le nombre important de copies disponibles du Commentarium in Leviticum devait faciliter cette opération.

La numérotation courante, à l’encre noire, du texte du Commentarium in Leviticum, commencée dans le manuscrit 166, continue dans le ms. 167. Le décalage entre la numérotation courante et la numérotation des livres qui figure dans le texte lui-même ne semble pas le fruit d’une erreur, mais peut-être une entreprise qui consiste à produire un nouveau découpage du texte.

En bas du fol. 148r : « Explicit liber Apochalypsis ». Il est possible qu’on ait prévu de copier à la suite de la Genealogia la figura arborum qui suit ce texte dans certains manuscrits.

Des annotations régulières

-usage fréquent du monogramme nota et du diple dans les marges pour marquer les citations.

-ajouts (f. 6rb : et de aliis locis commemorata ; f. 11r : De preparatione ubi qualis fieri debeat sequenta docebunt nos ; f. 55v : Nuptie autem quamquam legitime sint et diuinitus institute quia tamen uirginitatem perimunt non immerito multis in locis corruptionis typum gerunt ; f. 94v : Nam et meruli et psitaci et corui et pica et huiusmodi uolucres sepe ab hominibus docentur sonare quod nesciunt ; f. 109v : sed suum est ad hoc opus eligimur suum quod in hac gracia conseruamur ne omnino ab illa decidamus suum eciam quod licet hic perfectioni minus studeamus ; f. 123v : Quo ibo inquit a face et a spiritu et quo fugiam ? ; f. 125rb : Insidiator occultus subripuisse fraudibus gaudet uulpeculis exequetur.)

-commentaires marginaux (f. 9ra : Hoc significante spiritu sancto nondum propalatam esse sanctorum uiam adhuc priore tabernaculo habente statum ; f. 17rb : tante inquam memores gracie).

Le commentaire sur le Lévitique de Raoul de Flay, une œuvre à succès

Le commentaire sur le Lévitique de Raoul de Flay (ou Flaix), en 20 livres, est l’une des œuvres à succès des XIIe et XIIIe siècles, avec près de 60 manuscrits connus, le plus ancien étant le ms. BnF latin 11564, une commande d’André de Corbie (prieur 1174 et 1178). Il est mentionné parmi les ouvrages dont les stationnaires parisiens devaient pouvoir fournir l’exemplar aux étudiants en 1275. Produit à l’abbaye bénédictine de Saint-Germer de Fly (diocèse de Beauvais), sans doute dans les années 1140 ou au tout début des années 1150, l’ouvrage ambitionne de démontrer que seule une lecture spirituelle et morale du Lévitique – le livre du Pentateuque qui présente les prescriptions légales et leur observance – peut réconcilier le respect des commandements divins en matière de rites tels qu’ils apparaissent dans le Lévitique et les rites chrétiens. C’est l’inquiétude suscitée par l’attraction exercée par les rites juifs – bibliques ou contemporains – sur des chrétiens à la foi vacillante qui aurait poussé l’auteur à commenter le Lévitique puis à mettre ce commentaire par écrit. À ce titre, il s’inscrit dans un ensemble de textes, rédigés dans les premières décennies du XIIe siècle, qui développent une polémique anti-juive ou qui tentent de renforcer de proposer une lecture renouvelée du texte sacré à l’ombre de cette polémique ; il est possible que Raoul de Flay ait connu Guibert de Nogent, qui séjourna à Saint-Germer entre 1066 environ et 1104, et qui est lui-même l’auteur d’un Tractatus de incarnatione contre Iudaeos.

Deux ouvrages de Joachim de Flore

Deux ouvrages de Joachim de Flore (vers 1135-1202) sont copiés dans le ms. 167 à la suite du commentaire de Raoul de Flay, et témoignent de l’influence, sinon des idées joachimites en milieu cistercien – elles ne font qu’annoncer les grandes œuvres de la « théologie apocalyptique de l’histoire » (Bernard McGinn) de Joachim –, du moins de l’efficacité de la didactique présente dans l’œuvre de l’abbé calabrais : dans l’ordre de leur copie dans le manuscrit, la Praefatio super Apocalypsim, que l’édition la plus récente date des années 1183-1187, et la Genealogia sanctorum antiquorum patrum (1176), mais sans le diagramme qui l’accompagne dans d’autres manuscrits. Comme Gian Luca Potestà l’a montré, ces deux textes de l’abbé calabrais (que l’on retrouve ensemble dans les manuscrits Vat. Lat. 3822 et Zwettl, Stiftsbibliothek, 326) contiennent un matériau en grande partie commun, mais assemblé de manière différente. La Genealogia propose un schéma de l’histoire du salut sous la forme d’un arbre et établit un parallèle entre les tribulations subies par les juifs et celles qui furent subies par les chrétiens, sans se départir d’une conception binaire (Ancien et Nouveau Testaments) de l’histoire du salut. La Praefatio, ouvrage plus ample, développe la signification des sept sceaux en relation avec ces tribulations.

Signature : Notice rédigée par Frédérique Lachaud (février 2022) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.