MS 166

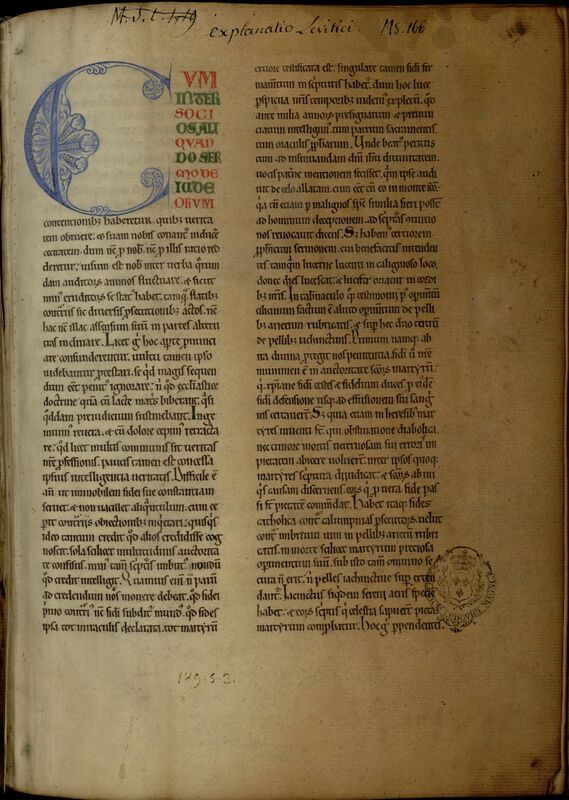

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 166

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013516115276122

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mdm8

Auteur et titre : Radulphus Flaviacensis, Commentarium in Leviticum (lib. I-X)

Date : troisième quart du XIIe siècle (1151-1175)

Langue : lat

Description physique

Support : parchemin.

Nombre de ff. : 111 ff. (foliotés à l’encre par tampon dans la marge sup. externe de chaque recto), précédés d’une garde.

Dimensions : 350 × 254 mm (justif. 242 × 177 mm).

Réglure : Réglure à la mine de plomb (Muzerelle 1-1-11/0/2-3/J) ; 38 lignes sur deux colonnes. Piqûres visibles dans les marges externes.

Codicologie : 14 cahiers s’ouvrant sur le côté poil, tous quaternions sauf le dernier (fol. 105-111, un quinion privé des trois derniers feuillets). Signature des cahiers 1-13 en chiffres romains (I-XIII), au bas de page en fin des cahiers, accompagné par des points.

Écriture : caroline de transition ou tardive d’une seule main.

Décoration : Dix grandes initiales monochromes de style cistercien à décor végétal, à l’encre rouge, verte ou bleue, au début de chaque livre (fol. 4rb Vocavit, 15va Qum, 25ra Si, 34rb Puerum, 45va Gratias, 53ra In, 63vb Relegamus, 77ra Quarta, 89ra Ad, 100va Cum) ; initiales de couleur, de taille moyenne, alternativement vertes et rouges, pour chaque chapitre ; initiales de taille plus modeste à l’encre rouge, pour les sections dans chaque chapitre. Également, les premières lignes du prologue et des livres I et II écrites en capitale à l’encre rouge et verte. Intitulés des livres et explicit rubriqués, titres courants à l’encre rouge (au verso liber, au recto le numéro de livre en chiffres romains) ; signes de nota bene à l’encre rouge ou noire.

Reliure : Reliure médiévale sur ais de bois couverts de peau mégissée ; dos à quatre double nerfs apparents et titre écrit à l’encre noire « Explanatio Levitici », tranchefiles d’origine ; au plat sup., traces des boulons, des contre-agrafes pour deux fermoirs ; au contre-plat inf., trace d’attache pour bélière afin d’enchaîner le ms.

Contenu

Fol. 1ra-111va : Radulphus Flaviacensis, Commentarium in Leviticum, lib I-X.

Fol. 1ra-2vb : premier prologue, inc. « Cum inter socios aliquando sermo de Iudeorum contentionibus haberetur… », expl. « …et manifestis testimoniis declarabitur tam uocatio gentium quam perfiia Iudeorum ».

Fol. 2vb-4ra : table des 20 livres et des chapitres, inc. « Operis ergo huius talis distinctio est… ».

Fol. 4ra : deuxième prologue, inc. « Tercius in Moysi libris Leuiticus appellatur… », expl. « …et post hec omnia leuitis eisdem seu ab ipsis obseruanda seu per eos in populo tradit dispensanda ».

Fol. 4rb-111va : texte, inc. « Vocauit autem Dominus Moysen et locutus est eidem de tabernaculo… », expl. « …gratias illi referentes qui dedit in mari uiam et abscondita produxit in lucem ».

Édition : Maxima bibliotheca veterum patrum, vol. 17, Lyon, 1677, p. 47-150, d’après Paris, BnF lat. 11564, 1174-1178 (sur ce manuscrit, cf. L.W. Jones, « The scriptorium at Corbie: the library », Speculum, 22, 1947, p. 196). Date de rédaction du texte : 1140-1150 (avant 1157).

Provenance :

Ms. d’origine française, du troisième quart du XIIe siècle, sans doute produit dans un scriptorium cistercien. En possession de l’abbaye Notre-Dame de Balances à Valloires, comme en témoigne l’ex-libris dans une écriture plus tardive au fol. 111v : « Liber ecclesie Marie Balancis ». D’abord fondée à Balances, près d’Abbeville, cette abbaye cistercienne fut transférée à Valloires avant 1163.

Sur la contre-garde inf., essai de plume : « In nomine patris et filii ».

Au fol. Iv, annotation du xve s. : « Prima pars Radulphi supra Leviticum ». Ce titre a été ajouté, vraisemblablement, lors d’une opération de catalogage qui rapproche le ms. 166 du ms. 167 (portant, de la même main, l’annotation « Secunda pars Radulphi supra Leviticum »).

Le ms. a appartenu au Collège Louis-le-Grand, comme l’atteste l’estampille au fol. 1r.

Au fol. 1r, anciennes cotes : « 189.5.3 » ; d’une main plus tardive « M.S. t. I, 19 », biffée, et titre « Explanatio Levitici », suivi de la cote actuelle. Sur le contre-plat sup., étiquette avec cote actuelle.

Bibliographie du ms. :

Friedrich Stegmüller, Repertorium biblicum medii aevi, n° 7093, ms. cité.

Mentionné dans la liste pour les stationarii de l’Université de Paris (1275-1286) : cf. H. Denifle et E. Chatelain, Chart. Univ. Paris, I, n° 530, p. 644, 649 n.

Commentaire

Quelques annotations

On relève l’usage fréquent du monogramme nota et du diple dans les marges.

Dans les marges du livre VIII, De animantibus mundis et immundis, les noms des animaux sont repris à l’encre rouge, peut-être pour compiler un bestiaire (f. 80r à 83v).

En haut des feuillets : numérotation courante additionnelle, à l’encre noire, dans une main plus tardive (XIIIe siècle ?), reprise dans les marges du texte jusqu’au f. 85v. La numérotation courante, à l’encre noire, du texte du Commentarium in Leviticum, commencée dans le ms. 166, continue dans le ms. 167. Le décalage entre la numérotation courante et la numérotation des livres qui figure dans le texte lui-même ne semble pas le fruit d’une erreur, mais peut-être le reflet d’une entreprise qui consiste à produire un nouveau découpage du texte.

Un des plus anciens témoins du texte

Le ms. 166 est sans doute à peu près contemporain du ms. Paris, BnF, latin 11564, une commande d’André de Corbie (prieur 1174 et 1178). Il s’agit donc d’un des plus anciens témoins de l’ouvrage. Seule la première partie du Commentarium (lib. I-X) est copiée dans le manuscrit : la seconde partie a disparu, et c’est sans doute le nombre important de copies disponibles qui a permis de l’apparier, au XIIIe siècle, peut-être à Valloires, avec un volume copié dans les premières décennies du XIIIe siècle et qui reprend les livres XI à XX (Paris, BIS, ms. 167).

Une œuvre à succès

Le commentaire sur le Lévitique de Raoul de Flay (ou Flaix), en 20 livres, est l’une des œuvres à succès des XIIe et XIIIe siècles, avec près de 60 manuscrits connus. Il est mentionné parmi les ouvrages dont les stationnaires parisiens devaient pouvoir fournir l’exemplar aux étudiants en 1275. Produit à l’abbaye bénédictine de Saint-Germer de Fly (diocèse de Beauvais), sans doute dans les années 1140 ou au tout début des années 1150, l’ouvrage ambitionne de démontrer que seule une lecture spirituelle et morale du Lévitique – le livre du Pentateuque qui présente les prescriptions légales et leur observance – peut réconcilier le respect des commandements divins en matière de rites tels qu’ils apparaissent dans le Lévitique et les rites chrétiens. C’est l’inquiétude suscitée par l’attraction exercée par les rites juifs – bibliques ou contemporains – sur des chrétiens à la foi vacillante qui aurait poussé l’auteur à commenter le Lévitique puis à mettre ce commentaire par écrit. À ce titre, il s’inscrit dans un ensemble de textes, rédigés dans les premières décennies du XIIe siècle, qui développent une polémique anti-juive ou qui tentent de renforcer de proposer une lecture renouvelée du texte sacré à l’ombre de cette polémique ; il est possible que Raoul de Flay ait connu Guibert de Nogent, qui séjourna à Saint-Germer entre 1066 environ et 1104, et qui est lui-même l’auteur d’un Tractatus de incarnatione contra Iudaeos.

Bibliographie complémentaire :

Beryl Smalley, « Ralph of Flaix on Leviticus », Recherches de théologie ancienne et médiévale, 35, 1968, p. 35-82.

John Van Egen, « Ralph of Flaix: the Book of Leviticus interpreted as Christian community », dans Jews and Christians in Twelfth-Century Europe, éd. Michael A. Signer et John Van Egen, Notre Dame (Indiana) : University of Notre Dame Press, 2001, p. 150-170.

Signature : Notice rédigée par Frédérique Lachaud (mars 2022) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.