MS 157

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 157

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA10333

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/mtgb

Auteur(s) et Titre(s) : Liber Ezechielis cum glossis ; Liber Danielis cum glossis

Date : début du xiiie s. (1201-1230)

Origine : France (Nord ?)

Langue : lat.

Description physique

Support : parchemin. La marge inférieure du fol. 60 est coupée, sans lacune textuelle.

Nombre de ff. : 160 ff. (numérotés 1-162 en chiffres arabes au crayon, avec omission de 16 et 95), précédés et suivis de deux gardes en papier.

Dimensions : 315 × 215 mm (justif. 205 × 140 mm).

Réglure : Réglure à la mine de plomb (Muzerelle 2-21-2-2/1-0/2-2-1/JJ) ; 41 lignes sur trois colonnes ; piqûres visibles dans les marges externes. La mise en page s’adapte à la distribution du texte biblique (écrit dans un module plus grand) et des gloses marginales ou interlinéaires (copiées dans un module plus petit). Aux fol. 1r-2r et 123r-v, le paratexte (prologues) des deux livres bibliques est disposé sur deux colonnes. Lorsque l’exégèse d’un passage est très abondante, elle occupe les feuillets entiers, sur quatre colonnes (148v-149r).

Codicologie : la reliure trop serrée ne permet pas d’identifier la composition des cahiers ; aucune signature n’est visible (sauf des éléments restant du rognage, aux fol. 89v et 122v), aucune réclame.

Écriture : gothique française d’une seule main (cf. notes sur les particularités du ms.). Le texte biblique occupe majoritairement la colonne centrale, les gloses marginales se répartissent dans les colonnes latérales. Le texte biblique est écrit dans un module plus grand de celui utilisé pour les gloses, interlinéaires ou marginales.

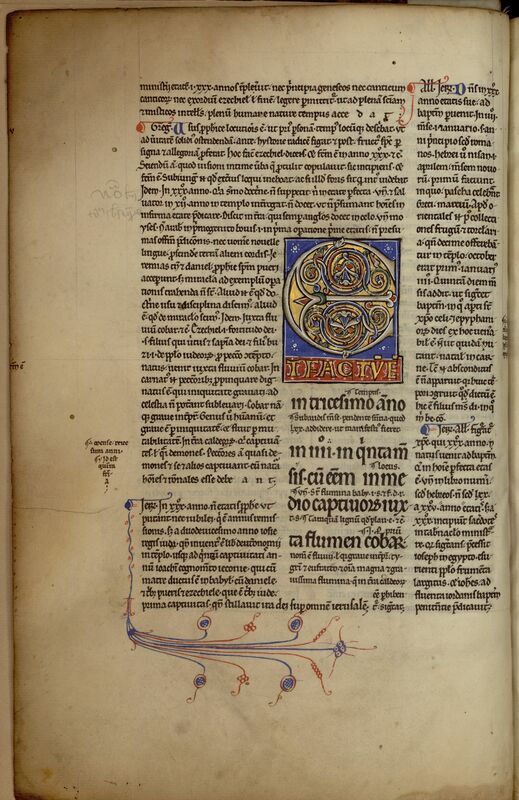

Décoration : Deux initiales champies, en correspondance du début des livres d’Ézéchiel et de Daniel : Et (fol. 2v, de 12 lignes), décorée d’entrelacs végétaux, sur fond d’or et bleu, avec des rinceaux à l’encre verte, bleue et rouge ; le texte qui suit est écrit en lettres d’or (« <e>t factum est ») sur fond rouge. Anno (fol. 124r, de 7 lignes), initiale champie sur fond d’or avec entrelacs végétaux (bleu, vert, rouge) et un lapin remplaçant le trait vertical du a et crachant le reste de la lettre. Initiales de couleur bleue avec filigranes rouges, en début des préfaces (fol. 1r, 123r) et des chap. VIII et XX du livre d’Ézéchiel (fol. 22r, 46r). Le reste du ms. est orné d’initiales de couleur, bleue ou rouge en alternance, pour le texte biblique, et de pieds-de-mouche, bleus ou rouges en alternance, introduisant les gloses marginales. Les traits descendants des pieds-de-mouche sont souvent prolongés et décorés par des boucles, des palmettes ou d’autres figures géométriques. Numérotation des chapitres dans les marges, à l’encre rouge, avec des ajouts à l’encre noire d’une main plus tardive (par ex. fol. 51v, 53v, 56v, 87r). Tout au long des marges du ms., sont encore visibles les lettres et les numéros d’attente pour la décoration (par ex. fol. 140v-141r).

Reliure : Demi-reliure du xixe s., signée au pied du dos « H<ippolyte ?> Besche rel<ieur> », sur ais de carton couverts en papier marbré ; titre au dos sur étiquette en cuir et lettres dorées « Ezechiel / Daniel / cum glossa », et deux étiquettes avec cote actuelle du ms. Contre-gardes et gardes en papier moderne.

Description (contenu)

Fol. 1r-122v : Liber Ezechielis cum glossis.

fol. 1ra : Prologus « Ezechiel propheta cum Ioachim rege Iuda captivus ductus est… » ; « Origenes. Non omnis captivus propter peccatum suum captivus, populus propter… ».

fol. 1rb-2rb : Gregorius I, Homilia « Gregorius. Prophetie tempora tria sunt preteritum presens et futurum, sed in duobus prophetia… ».

fol. 2rb : « Gregorius. Notandum autem quomodo Dominus ad profectum hominum… » ; fol. 2rb-va : « Ieronimus. Ezechielis difficultatem hebreorum monstrat traditio… ».

fol. 2ra : « Gregorius. Usus prophetice locutionis est ut prius personam… ».

fol. 2rb-122vb : Textus.

fol. 2ra : glossa marg. « Ieronimus. In trigesimo anno non etatis prophete… ».

fol. 2rc : glossa marg. « Allegorice, Ieronimus. Dominus in trigessimo anno etatis sue… ».

fol. 122rc-va : ultima glossa marg. « Ieronimus. Hoc breviter ammonendum easdem tribus esse in circuitu tabernaculi… - …quasi genus regale et sacerdotale, aquilonis frigora contempnamus ».

Édition : Biblia latina cum Glossa ordinaria, éd. A. Rusch, Strasbourg, 1480 (facsim. Brepols, Turnhout, 1992, t. III, p. 221a-320b).

Fol. 123r-162v : Liber Danielis cum glossis (incomplet, jusqu’à Dn 14,36).

fol. 123ra-vb : Prologus « Danielem prophetam iuxta LXX interpretes domini salvatoris ecclesie non legunt… ».

fol. 123vb-124ra : glossa marg. « Anno tercio regni Ioachim. Notanda est historia Iosias rex Iudee tres filios… ».

fol. 124rb : glossa marg. « In anno tercio Ioachim qui et Elyachim qui regnavit in Iudea… ».

fol. 124rc : glossa marg. « Anno tercio. Occiso Iosia a pharaone Necao populus Ioacaz… ».

fol. 124rb-162v : Textus (usque ad Dn 14,36).

fol. 161va : ultima glossa marg. « Interficiendos tradiderunt Babylonio regi alioquin… - …sic autem Iudei Dominum occiderunt clamantes crucifige crucifige eum ».

Édition : Biblia latina cum Glossa ordinaria, éd. A. Rusch, Strasbourg, 1480 (facsim. Brepols, Turnhout, 1992, t. III, p. 321a-352b).

Parmi les commentaires du prologue, l’un porte sur la capitulation du texte et les visions et est absent de l’édition d’Adolf Rusch (fol. 123vab). Une seule indication de capitulation (minuscules à l’encre noire en marge) : Visio prima Danielis, en face du texte de Dn 2,1. Cette indication, lacunaire, fait écho à celle d’une Bible parisienne (série C de l’édition critique, Paris BnF ms. latin 16267, du xiiie s., fol. 236v : cf. Biblia sacra iuxta latinam uulgatam uersionem cura et studio monachorum abbatiae pontificiae sancti Hieronymi, t. 16, Liber Danihelis, Rome, 1981, p. 19 et 26).

Provenances :

Le ms. a été copié au début du xiiie siècle dans le Nord de la France. Aucune marque de provenance antérieure au xviiie s. n’est identifiable. Un lecteur du xiiie a ajouté un titre à l’encre (Liber Danielis prophete) dans la marge sup. du fol. 123r, les numéros de chapitre du texte biblique, dans les marges, et quelques rares notes au crayon. Un lecteur moderne ajoute les numéros de chapitre 39 et 40 d’Ézéchiel, respectivement, aux fol. 87r et 89r.

Au xviiie s., le ms. faisait partie des collections du Collège Louis-le-Grand, comme l’atteste l’estampille au fol. 1r.

Au fol. 1, anciennes cotes : « 188. 4. 7 », « 41 bis » ; tampon à l’encre rouge de la Bibliothèque de l’Université (fol. 1r, 162v).

Bibliographie du ms. :

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Université de Paris et universités des départements / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, Paris, Librairie E. Plon, Nourrit, 1918, p. 41.

Non recensé dans Scriptorium, MEL, BAMAT.

Commentaire

Des signes de renvoi

Le copiste utilise des signes spéciaux pour indiquer les renvois du texte des gloses lorsqu’elles se trouvent en fin de feuillet, mais se poursuivent en tête du feuillet suivant – par ex. à propos des interprétations longues et complexes des 70 semaines de Daniel 9, aux fol. 148r.

Notae (par ex. 124v).

Un décor évocateur d’un style insulaire

Peut-être le style du décor des deux initiales aux fol. 2v et 124r pourrait-il fournir des indications sur l’origine du ms. ou sur sa production ; l’écriture est proche des habitudes insulaires importées sur le continent depuis le xiie s.

Gilbert l’Universel et la Glose ordinaire sur Daniel

La Glose ordinaire sur Daniel, composée par Gilbert l’Universel alors qu’il était diacre à Auxerre, emprunte très largement à une exégèse auxerroise du ixe siècle, celle d’Haymon d’Auxerre, qui abrège ses sources, principalement Jérôme. Si Gilbert sélectionne directement des extraits de Jérôme, il les juxtapose à des passages empruntés via Haymon. Dans ces cas, il cite l’autorité principale (Jérôme, Grégoire le Grand, Bède, par exemple, et non Haymon). Le commentaire d’Haymon, assez peu diffusé directement, l’a été en revanche par l’intermédiaire de la Glose élaborée par Gilbert (Sumi Shimahara, Exégèse et politique dans l’œuvre d’Haymon d’Auxerre, thèse dactylographiée soutenue à Paris Sorbonne en 2006, p. 578-599).