MS 1110

Cote : Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, MS 1110

Notice CALAMES : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/UNIA12637

Numérisation NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/4fm5

Auteur(s) et Titre(s) : Philip Sidney [et Mary Sidney Herbert], The Psalmes of David: donne Into English Verse; by The most noble and vertuous Gentleman Sr: Philip Sydney, knight

Date : début du xviie siècle

Langue : anglais

Description physique

Support : Papier. Filigranes visibles p. 21-22 et p. 116-117. Hannay et al. notent une ressemblance avec Briquet 7210 (1585) / Heawood 1721 (1609) et Briquet 2291 (1587) / Heawood 481 (1602) ; ils signalent également la ressemblance de ces filigranes avec ceux des mss H et C (1998, p. 326).

Nombre de ff. : IV, 1-396 (pagination en chiffres arabes), II

Dimensions : 230 × 175 mm (justif. 195 × 100 mm)

Écriture de scribe datant du début du xviie siècle (Ringler 1962, p. 552).

Reliure du xviiie s. en veau brun sur ais de carton, décoré par un encadrement de triple filet, tranches jaspées de rouge, deux couples de ficelles en coton pour fermer le livre. Interventions visibles de restauration pour combler les lacunes de la reliure, surtout au niveau des charnières.

Description (contenu)

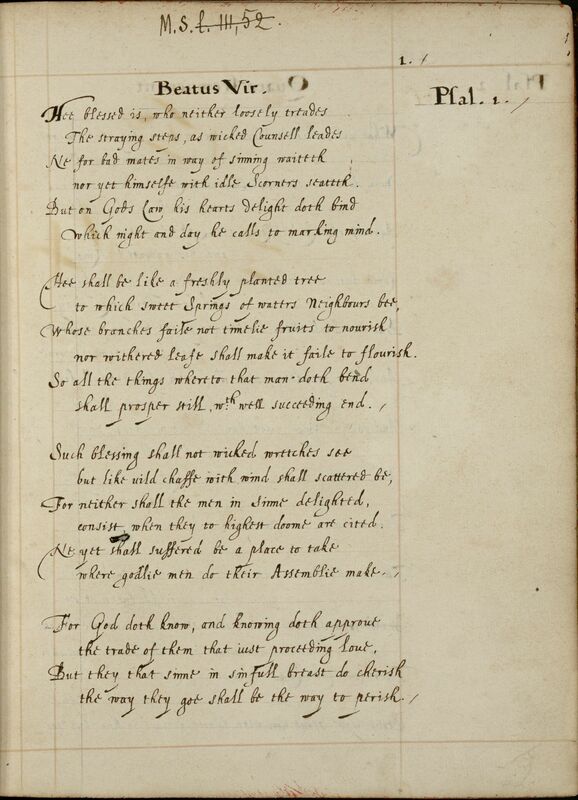

P. 1-396 : Paraphrase en vers des psaumes de Sir Philip Sidney (1554-1586) et Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke (1561-1621), composée à la fin du xvie siècle.

Première édition critique : J. C. A. Rathmell (éd.), The Psalms of Sir Philip Sidney and the Countess of Pembroke, New York : New York University Press, 1963.

Édition critique avec orthographe modernisée : Hannibal Hamlin, Michael G. Brennan, Margaret P. Hannay et Noel J. Kinnamon, The Sidney Psalter. The Psalms of Sir Philip Sidney and Mary Sidney, Oxford : Oxford University Press, 2009.

Provenance :

Page de titre (fol. IIIr) : inscription « Vacate et videte Kenelme Digby » de la main de Sir Kenelm Digby (1603-1665). Ancienne cote barrée « Ms. l. III, 52 » (fol. IIIr et 2r), remplacée par l’actuelle « 1110 » (fol. IIIr). Tampon de la Bibliothèque de l’Université de France (fol. IIIr et p. 396).

Provenance difficile à établir. Le ms. 1110 est l’une des 18 copies répertoriées du psautier de Sir Philip Sidney et Mary Sidney Herbert. L’auteur de la copie est inconnu. Selon William A. Ringler, l’écriture date du début du xviie siècle (1962, p. 552). La devise autographe de Sir Kenelm Digby (1603-1665), « Vacate et Videte Kenelme Digby », inscrite sur la page de titre, atteste de l’identité du seul possesseur connu du ms. Aucune information ne subsiste sur d’autres anciens possesseurs, ni sur la manière dont Digby aurait pu entrer en possession du ms.

Érudit, philosophe, alchimiste, homme de cour et diplomate anglais, Digby séjourna à Paris à plusieurs reprises, d’abord de 1635 à 1637, puis dans les années 1640-1660, dans le contexte troublé de la guerre civile anglaise et du Protectorat. Bibliophile, amateur de livres rares et anciens, il s’était constitué une première bibliothèque en Angleterre, qui aurait été pillée pendant la guerre civile. À Paris, il rassemble une nouvelle collection, mais comme le souligne Anne-Laure de Meyer, « il n’est pas impossible que des vestiges de sa première bibliothèque l’aient suivi à Paris » (2021, p. 61). Cette seconde bibliothèque est démantelée après sa mort en 1665, sans que l’on sache exactement ce qu’il advint des ouvrages qui la constituaient. En particulier, il n’a pas été possible d’établir comment le ms. 1110 est entré à la Bibliothèque de l’Université. Deux ventes eurent lieu, l’une à Paris en 1665, l’autre à Londres en 1680 (Macray 1880, 316), mais les catalogues de vente ne répertorient pas le ms. 1110. Émile Chatelain suggère que certains des ouvrages de la collection de Digby entrèrent à la Bibliothèque de l’Université par le biais du fonds de la bibliothèque de l’hospice des Incurables. La bibliothèque de Digby, « acquise à la couronne en vertu du droit d’aubaine », aurait été en grande partie rachetée par son cousin, George Digby, mais certains ouvrages auraient pu faire l’objet d’un don de la couronne aux Incurables (1891, p. 79-80). Ils seraient ensuite parvenus à la Bibliothèque de l’Université par le biais des Dépôts littéraires formés pendant la Révolution (1893, p. 15).

Bibliographie du ms.

1891. Émile Chatelain, « Quelques épaves de la Bibliothèque de Kenelm Digby », Revue des bibliothèques, p. 77-80 (cité p. 78).

1823. Samuel Singer (éd.), The Psalmes of David, [Londres :] Chiswick Press.

Première édition imprimée du psautier intégral (non recensé).

1877. Alexander B. Grosart (éd.), The Complete Poems of Sir Philip Sidney, vol. 2, Londres : Robson.

Contient une édition des psaumes 1 à 43 (non recensé).

1923. Albert Feuillerat (éd.), The Complete Works of Sir Philip Sidney, vol. 3, Cambridge : Cambridge University Press (non recensé).

Contient une édition des psaumes 1 à 43 effectuée à partir de 9 mss décrits p. 408-410 et désignés par les lettres A à H.

1918. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Université de Paris et Universités des Départements. Paris : Librairie Plon (recensé et brièvement décrit p. 257).

1932. Albert W. Osborn, Sir Philip Sidney en France, Paris : Librairie ancienne Honoré Champion (recensé p. 149-150). Première mention du ms. dans une étude consacrée à Sir Philip Sidney (Ringler 1962, p. 552).

1962. William A. Ringler (éd.), The Poems of Sir Philip Sidney, Oxford : Clarendon Press (recensé et désigné par la lettre N, p. lxviii, 502, 523 et décrit p. 552).

Contient une édition critique des psaumes 1 à 43. Première édition « moderne » selon Kinnamon 2005, p. 29. Décrit les 14 mss alors connus, désignés par les lettres A à N, p. 546-552. Première désignation du ms. 1110 par la lettre N. Ms. 1110 mentionné p. lxviii, 502, 523 et décrit p. 552. Remarques sur sa position dans la tradition textuelle, p. 502.

1963. J. C. A. Rathmell (éd.), The Psalms of Sir Philip Sidney and the Countess of Pembroke, New York : New York University Press (cité p. 356-357).

Première édition critique du psautier des Sidney.

1964. J. C. A. Rathmell, « A Critical Edition of the Psalms of Sir Philip Sidney and the Countess of Pembroke », PhD diss., Christ’s College, University of Cambridge, 1964.

Thèse de doctorat qu’il n’a pas été possible de consulter pour l’élaboration de la présente notice. Propose une étude de la tradition textuelle des 14 mss alors connus, parmi lesquels le ms. 1110.

1966. Cecil C. Seronsy, « Another Huntington Manuscript of the Sidney Psalms », Huntington Library Quarterly, vol. 29, no2, p. 109-116 (cite p. 111, 113, 114).

Décrit un nouveau ms. découvert à la Huntington Library, USA (MS EL 11637, désigné par la lettre O).

1975. G. F. Waller. « The Text and Manuscript Variants of the Countess of Pembroke’s Psalms », The Review of English Studies, vol. 26, n°101, p. 1-18 (cité p. 7, 9, 16, 17-18).

Examine les différentes traditions textuelles et la méthode de révision de Mary Sidney Herbert. Intègre des remarques sur un ms. récemment découvert, désigné par la lettre G1 (ensuite désigné par Q).

1980. Peter Beal, Index of Literary Manuscripts, vol. 1, t. 2, Londres : Mansell (recensé p. 476 sous le numéro de catalogue SiP 83).

Catalogue disponible en ligne avec des mises à jour : Catalogue of English Literary Manuscripts 1450–1700, https://celm-ms.org.uk/authors/sidneysirphilip.html.

1998. Margaret P. Hannay, Noel J. Kinnamon, Michael G. Brennan (éd.), The Collected Works of Mary Sidney Herbert, Countess of Pembroke, vol. 2, The Psalmes of David, Oxford : Clarendon Press (cité p. 223, 341, 346, 348-351 et 359, décrit p. 325-326 ; notes sur la variante du psaume 131 p. 459).

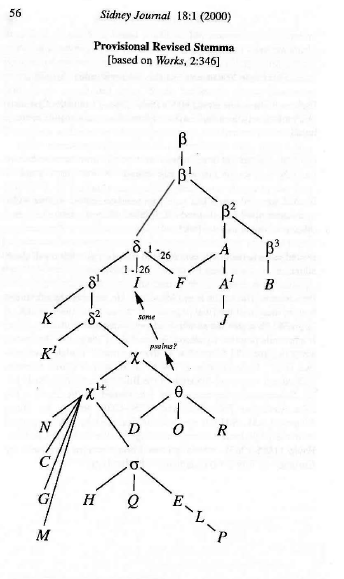

Édition critique des psaumes 44 à 150. Remarques sur la genèse des différents manuscrits, leur filiation et leurs variantes. Stemma codicum recensant les 17 mss alors connus, p. 346. Reproduit les différentes variantes de psaumes complets, dispersées dans les différents mss, dont les deux variantes reproduites dans le ms. 1110 : celle du psaume 75 (aussi dans B, I, et K), et celle du psaume 131 (spécifique au ms. 1110).

2000. Gavin Alexander, « A New Manuscript of the Sidney Psalms. Preliminary Report », Sidney Journal, vol. 18, n°1, p. 43-56 (cité p. 47, 48, 49, 50 et 53-54 pour certaines de ses convergences et divergences avec divers autres mss).

Décrit le dernier ms. du psautier des Sidney découvert à ce jour (Londres, British Library, Egerton MS 3839). Remarques sur la genèse des différents manuscrits, leur filiation et leurs variantes. Stemma codicum revisé et intégrant le nouveau ms., désigné par la lettre R, p. 56 (voir annexe ci-dessous).

2009. Hannibal Hamlin, Michael G. Brennan, Margaret P. Hannay et Noel J. Kinnamon, The Sidney Psalter. The Psalms of Sir Philip Sidney and Mary Sidney, Oxford : Oxford University Press (non recensé).

Édition critique du psautier des Sidney avec orthographe modernisée.

2015. Noel J. Kinnamon, « The Circulation of the Sidney Psalter », The Ashgate Research Companion to the Sidneys, vol. 2, dir. Mary Ellen Lamb et Margaret P. Hannay, Farnham : Routledge, p. 23-40 (cité p. 24, 25, 27 et 31).

Propose une synthèse des travaux sur la genèse du psautier des Sidney, la filiation des différents mss, leur datation, leur circulation, leur édition et leurs aspects matériels.

Commentaire

- L’auteur et son œuvre

Le psautier des Sidney est aujourd’hui considéré comme l’un des chefs d’œuvre de la littérature élisabéthaine. Acclamé par ses contemporains, le recueil avait pour objet de mettre la création poétique au service du texte biblique, à l’instar du psautier de Clément Marot et Théodore de Bèze (1562), qui fut l’un des principaux modèles des Sidney. Les psaumes, dont l’importance dans la culture protestante est bien connue, tenaient une place de choix dans la liturgie de l’Église d’Angleterre, où ils étaient chantés sous forme d’hymnes. Il en existait de multiples traductions, notamment dans les différentes Bibles anglaises, par exemple la Bible dite « de Genève » de 1562. Le psautier dit « de Sternhold et Hopkins » (1562), du nom de ses deux principaux traducteurs, en proposait une version adaptée au chant liturgique. Le psautier des Sidney se distingue de ces différentes traductions par sa richesse lexicale et syntaxique, son inventivité métaphorique et sa grande variété formelle. L’œuvre se caractérise également par son immense érudition, ainsi qu’en témoigne la multiplicité des sources, non seulement poétiques et bibliques, mais aussi savantes, qui la nourrissent (Hannay et al. 1998, p. 3-32 ; Hamlin et al. 2009, p. ix-xxvii). Si le texte du psautier se prêtait à des applications politiques, notamment dans ses conseils au roi, Hannay et al. considèrent que le militantisme protestant des Sidney ne transparaît pas dans leurs paraphrases (1998, 25-26). Anne-Marie Miller-Blaise a toutefois montré que « certains choix lexicaux […] favoris[e]nt [un] sous-texte politique » (2012, 390-392).

Les différents mss reflètent une tradition textuelle complexe témoignant d’une large circulation du recueil depuis la fin du xvie siècle. Les spécialistes continuent cependant à débattre des raisons susceptibles d’expliquer le fait qu’aucune édition imprimée n’ait vu le jour du vivant de Mary Sidney Herbert. À la fin du xvie et au début du xviie siècle, le recours à la publication manuscrite restait un moyen privilégié pour faire circuler certains textes. Des préjugés de classe et de genre pouvaient dissuader les femmes des classes les plus aisées de la société de faire diffuser leurs œuvres par la voie de l’imprimé. Mais selon Margaret P. Hannay, ces contraintes culturelles n’expliquent pas l’absence d’édition imprimée dans ce cas précis, car Mary Sidney Herbert avait eu recours à l’imprimé pour d’autres textes, soit de sa propre main, soit de celle de son frère. Selon Hannay, la publication manuscrite serait plutôt le résultat d’une décision délibérée en faveur d’un mode de diffusion plus prestigieux, permettant de réserver le texte à un lectorat privilégié (Hannay 2002, p. 17-49). Pour Noel J. Kinnamon et Debra Rienstra, la préférence pour la publication manuscrite peut aussi s’expliquer par la nature même du texte. Les paraphrases, expliquent-ils, n’étaient pas de simples traductions, mais bien des adaptations du texte biblique, le fruit, autrement dit, d’une démarche « audacieuse », potentiellement condamnable d’un point de vue théologique. En limitant leur circulation, Mary Sidney Herbert a pu chercher à se protéger du regard réprobateur de ceux qu’une telle démarche pouvait inquiéter (Rienstra et Kinnamon 2002, p. 50-72).

Au xviie et au xviiie siècle, des psaumes isolés paraissent dans des volumes imprimés, mais il faut attendre 1823 pour que la première édition imprimée du psautier intégral voie le jour, à l’initiative de Samuel Singer. La première description des 9 mss alors connus est proposée en 1923 par Albert Feuillerat dans son édition des œuvres complètes de Sir Philip Sidney. En 1962, William A. Ringler produit une édition des 43 paraphrases de Philip Sidney qui s’appuie sur le ms. B dans l’objectif de reconstituer le texte original de Sidney, purgé des modifications effectuées par sa sœur. Ringler recense 14 mss. Il est le premier à prendre en compte le ms. 1110, qu’il désigne par la lettre N, et dont l’existence fut mentionnée pour la première fois dans une étude consacrée à Sidney par Albert W. Osborn en 1932 (Ringler 1962, p. 552). En 1963, J. C. A. Rathmell publie une édition critique du psautier intégral, suivie en 1964 d’une thèse de doctorat dans laquelle il entreprend une étude détaillée des mss et de leurs traditions textuelles (Kinnamon 2015, p. 30-31). À ces travaux viennent s’ajouter des éditions plus récentes : celle des œuvres complètes de Mary Sidney Herbert, parues en 1998, dont le second volume est consacré aux paraphrases des psaumes 44 à 150 ; et une nouvelle édition du psautier intégral, publiée en 2005 dans la collection World’s Classics d’Oxford University Press. Avec son orthographe modernisée, cette dernière édition s’adresse à un public d’étudiants de premier cycle, témoignant de ce fait de la place importante que le psautier de Philip Sidney et Mary Sidney Herbert occupent désormais dans le canon de la littérature élisabéthaine.

- Histoire du texte et tradition manuscrite

Le ms. 1110 est l’une des 18 copies connues de la paraphrase en vers des psaumes entamée par Sir Philip Sidney (1554-1586) et achevée par sa sœur, Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke (1561-1621) à la fin du xvie siècle. La paraphrase des 43 premiers psaumes est l’œuvre de Sir Philip Sidney, l’un des poètes les plus influents de l’époque élisabéthaine. Les spécialistes considèrent pour la plupart qu’il s’agit d’une œuvre de maturité, que Sidney aurait entreprise peu de temps avant sa mort en 1586, mais des incertitudes demeurent sur la date de composition exacte du recueil. La paraphrase des 107 psaumes restants fut entreprise par Mary Sidney Herbert après la mort de son frère, vraisemblablement dans les années 1590. La comtesse de Pembroke révisa également les 43 paraphrases de son frère. Elle est donc l’auteur principal du recueil, ainsi que son éditrice. Le recueil était probablement achevé en 1599, date à laquelle Mary Sidney Herbert semble avoir projeté de le présenter à Élisabeth Ière lors d’une visite (finalement annulée) de la reine à Wilton House, l’une des résidences des Pembroke (Kinnamon 2015, p. 31-32). Hannay et al. suggèrent que le recueil a pu être achevé dès 1593 ou 1594 (1998, p. 340).

18 manuscrits du psautier sont recensés à ce jour, la dernière découverte datant de l’an 2000 (Alexander 2000). Parmi eux, 13 mss (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, R) se trouvent aujourd’hui au Royaume-Uni, principalement à la British Library (4 mss), à la Bodleian Library (3 mss) et dans les fonds des bibliothèques de différents collèges d’Oxford et de Cambridge (4 mss). 4 mss (I, L, M, O) sont conservés par la Huntington Library (USA) et 1 ms. (Q) se trouve à Johannesburg, en Afrique du Sud (Kinnamon 2015, p. 24). Le ms. 1110 (N) est donc le seul à être détenu dans un pays non-anglophone.

À l’exception de P, dont l’écriture date du xviiie siècle, tous les manuscrits connus datent de la fin du xvie ou du xviie siècle. B date des années 1694-1695, A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O des années 1595-1630 (Waller 1975, p. 2 ; Hannay et al. 1998, p. 308-336, Alexander 2000, p. 55). L’identité des premiers possesseurs ainsi que celle des scribes est la plupart du temps inconnue (Hannay et al. 1998, p. 308-336, 340-344). Les 18 mss présentent chacun un état du texte différent. Les spécialistes distinguent trois grandes traditions textuelles, beta, delta et chi. Les mss A et B, appartenant au premier groupe, sont les plus importants. Considéré comme la version la plus aboutie et la plus fiable du texte, A constitue la base des éditions critiques établies respectivement par Rathmell (1963), Hannay, Kinnamon et Brennan (1998) et Hamlin, Brennan, Hannay et Kinnamon (2009).

Le ms. 1110, désigné par la lettre N, s’inscrit dans la tradition chi, où il est associé à C, avec lequel il présente un certain nombre de variantes communes (Hannayet al. 1998, p. 349). Par certains aspects, notamment son titre et les incipit des sections composant le Psaume 119, il est également lié au sous-groupe sigma de la tradition chi (Hannay et al. 1998, p. 326, 349). La remarque « Hactenus, Sr. P. Sidney » après le Psaume 43 (p. 94) se retrouve dans les mss E, H et O (Alexander 2000, p. 49). Le ms. 1110 propose deux variantes des Psaumes 75 et 131. Dans les deux cas, la seconde variante est introduite par la remarque « The same, another way (p. 176 et 343). Fait marquant, la première variante du Psaume 131 (p. 342-343) est unique (Hannay et al. 1998, p. 326). La première variante du Psaume 75 (p. 174-176) est également reproduite dans B, I et K (ibid.).

Les différents manuscrits reflètent le processus de révision méticuleux auquel se livra la comtesse, dans un effort constant d’améliorer aussi bien ses propres paraphrases que celles de son frère. Les variantes mises en évidence par la collation des différents manuscrits sont nombreuses, et concernent non seulement des aspects ponctuels du texte, mais aussi des révisions plus amples, parmi lesquelles on compte des variantes de plusieurs psaumes entiers (voir Waller 1975, p. 2-3). L’existence de ces multiples variantes est liée au fait que Mary Sidney Herbert semble avoir travaillé à partir de deux, voire trois, manuscrits séparés, descendant tous du ms β. Ces mss, aujourd’hui perdus, ont pu considérablement différer entre eux. Des copies effectuées à partir de ces manuscrits originaux avant la finalisation du texte ont ensuite été copiées à leur tour, le texte ayant pu, au cours de ce processus, être marqué par des interventions scribales, dans les cas, par exemple, où plusieurs variantes étaient disponibles (Ringler 1962, p. 503, Hannay et al. 1998, p. 338-339). À un moment du processus de révision, la tradition chi, dans laquelle s’inscrit le ms. 1110, semble avoir évolué de façon autonome (Hannay et al. 1998, p. 339, 349). Cette tradition trouve son origine dans le ms. désigné par la lettre χ, aujourd’hui perdu, peut-être un manuscrit de travail supplémentaire, qui remonte à β par l’intermédiaire de plusieurs copies également perdues (Alexander 2000, p. 47). Les manuscrits N (ms. 1110) et C incorporent certaines variantes qui ne proviennent pas de χ, et ont dû être puisées dans d’autres manuscrits ou recopiées à partir de feuilles séparées, insérées dans χ et aujourd’hui perdues (Hannay et al. 1998, p. 350). Comme le montrent les différents travaux consacrés à la tradition textuelle., l’étude de ces variantes livre des renseignements précieux sur la chaîne de transmission des manuscrits.

Bibliographie complémentaire

[1665 ?] Catalogue de livres, [s.l.] : [s.n.].

1680. Bibliotheca Digbeiana, sive Catalogus librorum in variis linguis editorum, quos post Kenelmum Digbeium eruditiss. virum possedit illustrissimus Georgius Comes Bristol. nuper defunctus. Accedit & alia bibliotheca non minus copiosa & elegans. Horum auctio habebitur Londini, apud insigne Leonis Aurei ex adverso oenopolii, cujus insigne Caput Reginæ in platea vulgo dicta Pater-Noster-Row, Aprilis 19. 1680, Londres.

1890. William Dunn Macray, Annals of The Bodleian Library, Oxford: with a Notice of the Earlier Library of the University, Oxford : Clarendon Press.

1892. Léopold Delisle, Sir Kenelm Digby et les anciens rapports des bibliothèques françaises avec la Grande-Bretagne, Paris : Plon.

1893. Émile Chatelain, « Quelques épaves de la Bibliothèque de Kenelm Digby. Second article », Revue des bibliothèques, p. 11-15.

2002. Margaret P. Hannay, « The Countess of Pembroke’s Agency in Print and Scribal Culture », Women’s Writing and the Circulation of Ideas. Manuscript Publication in England, 1550-1800, dir. George L. Justice et Nathan Tinker, Cambridge : Cambridge University Press, 2002, p. 17-49.

2002. Debra Rienstra et Noel J. Kinnamon, « Circulating the Sidney-Pembroke Psalter », Women’s Writing and the Circulation of Ideas. Manuscript Publication in England, 1550-1800, dir. George L. Justice et Nathan Tinker, Cambridge : Cambridge University Press, 2002, p. 50-72.

2012. Anne-Marie Miller-Blaise, « Mary Sidney et les Psaumes : de la traduction au chant virtuose d’une femme-poète », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, vol. 158, Les Psaumes de la Réforme, p. 385-403.

2021. Anne-Laure de Meyer, Sir Kenelm Digby (1603-1665) : un penseur à l’âge baroque, Paris : Honoré Champion.

Signature : Notice rédigée par Paula Barros (janvier 2022) dans le cadre du projet LEGETIMAM financé par Sorbonne Université.