Conserver

- A propos des reliures médiévales

- Techniques et pratiques de conservation mises en œuvre à l’occasion du programme LEGETIMAM

A propos des reliures médiévales

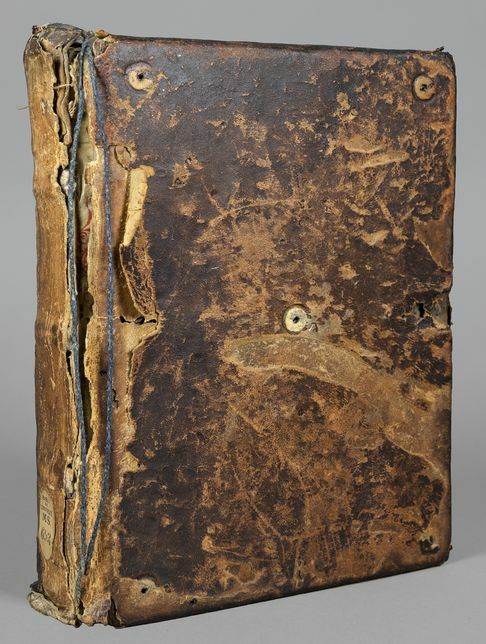

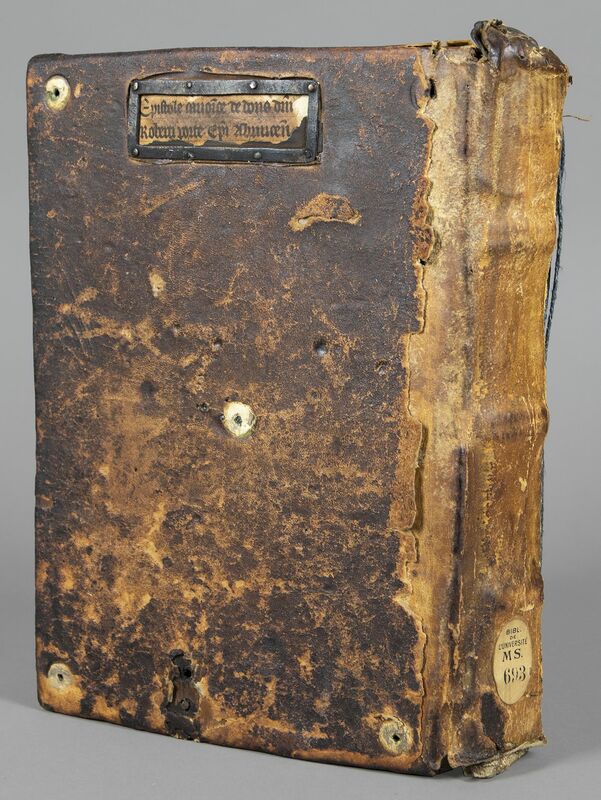

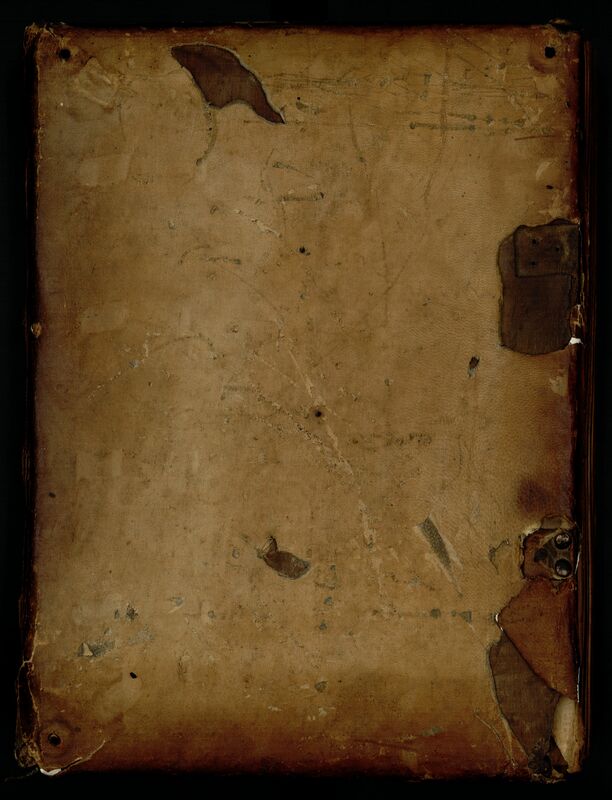

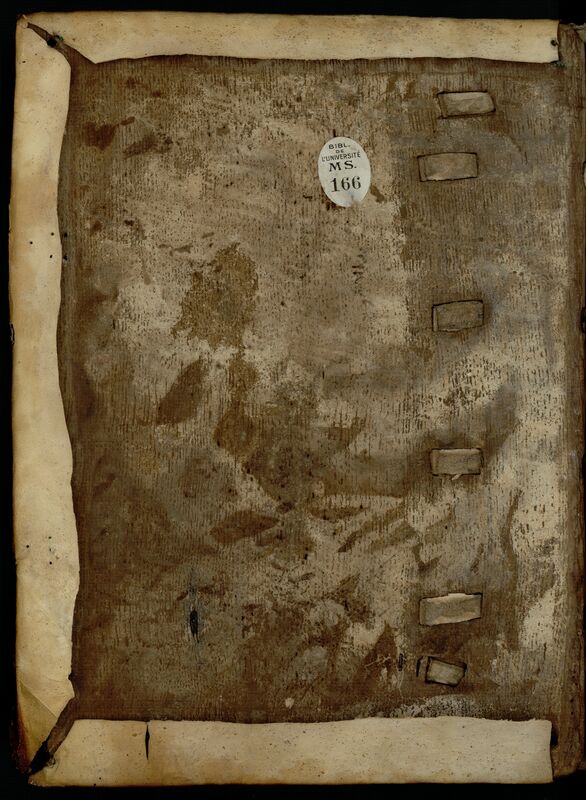

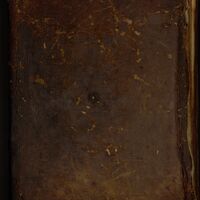

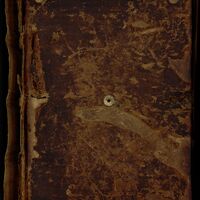

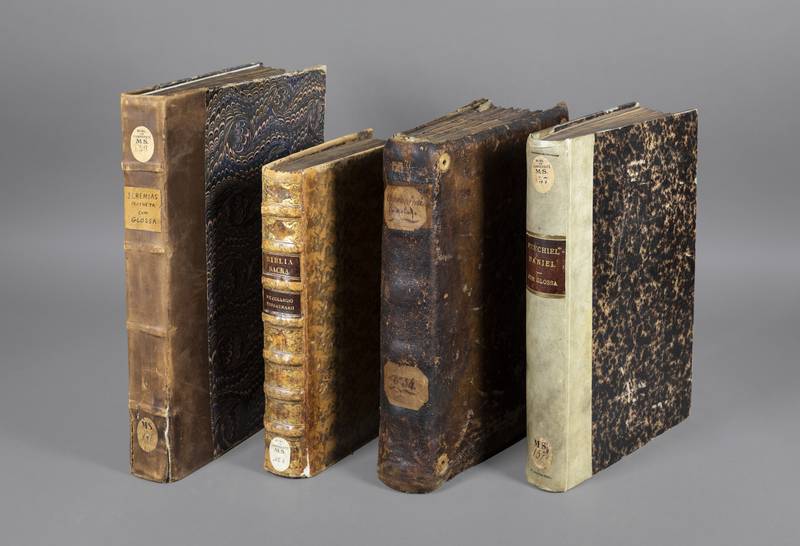

La dimension matérielle du travail intellectuel se saisit aussi dans les avatars de la conservation des manuscrits eux-mêmes, puisque l’histoire de ces objets informe sur la réception des textes qu’ils véhiculent. Les reliures de livres médiévaux ont très souvent été refaites à l’époque moderne ou contemporaine, dans le but de préserver les corps d'ouvrages : exclues des préoccupations de conservation d'alors, les reliures d'origine ont disparu au profit de nouvelles reliures jugées plus aptes à protéger les feuillets. Les reliures médiévales qui subsistent sont donc précieuses, même quand elles sont de facture modeste. Le fonds de la BIS en compte plusieurs, datées des XIIe-XIVe siècle. Constituées d’ais de bois recouverts de cuir, elles conservent parfois des traces d’enchaînements anciens, destinés à éviter la perte ou le vol des ouvrages (manuscrits MS 15, MS 166, MS 169, MS 693), de fermoirs et lanières de fermeture, d’étiquettes, ou encore d’ombilics et de boulons qui protégeaient le cuir de la reliure des frottements (manuscrit MS 15 et MS 693).

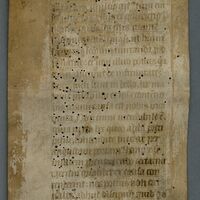

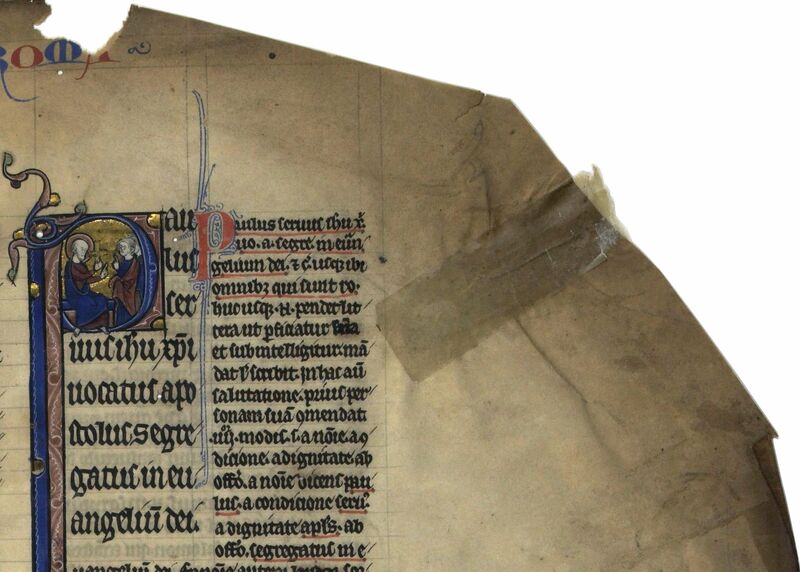

Au cours du Moyen Âge, les manuscrits anciens, abîmés ou périmés car on disposait d’une copie plus récente, furent recyclés, le parchemin étant une matière solide et relativement précieuse. Certains d’entre eux, une fois démembrés, furent collés sur les reliures pour renforcer ces dernières. Ce phénomène s’amplifia à l’époque moderne avec les développements de l’imprimerie.

Les fragments du recueil MS 2037-2 furent insérés dans la reliure d’un ouvrage dont on n’a pas gardé trace. La difficulté à lire le recto du feuillet initial s’explique par l’usage de la colle, puis du traitement pour détacher la pièce. Les nombreux trous de vers suggèrent une proximité avec un ais de bois, et donc l’insertion dans un manuscrit plutôt qu’un volume imprimé.

Pour aller plus loin, retrouvez les manuscrits pourvus d'une reliure médiévale intégralement numérisés dans le cadre de LEGETIMAM :

Radulphus Flaviacensis, Commentarium in Leviticum (lib. XI-XX) ; Joachim de Flore, Praefatio super Apocalypsim ; Joachim de Flore, Genealogia sanctorum antiquorum patrum

Techniques et pratiques de conservation mises en œuvre à l’occasion du programme LEGETIMAM

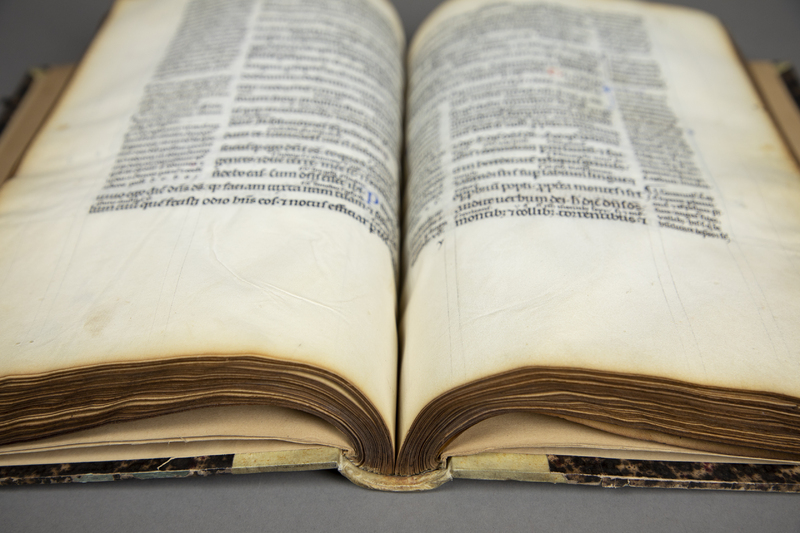

Le corpus des manuscrits médiévaux sélectionnés dans le cadre du programme LEGETIMAM est assez représentatif de cette histoire de la conservation qui, fréquemment, a fait peu de cas des reliures d’origine : 13 manuscrits encore pourvus de reliures anciennes dont 8 datant de l’époque médiévale y coexistaient au départ avec 14 manuscrits dotés plus récemment d’une reliure de remplacement qui, le plus souvent (10 cas), a pris la forme d’une reliure de bibliothèque (demi-reliure cuir/papier marbré ou Annonay) et, dans quelques cas celle d’une reliure pastiche (3 cas). Il présentait de ce fait un caractère hétérogène tant par les caractéristiques physiques et matérielles des volumes que du fait de leur état de conservation et degré de fragilité.

Certains d’entre eux ne pouvant être numérisés en l’état ont préalablement fait l’objet d’interventions de conservation préventive et de conservation curative.

Ces interventions ont été menées par l’atelier de conservation-restauration de la bibliothèque, après discussion des propositions de traitement, établies pour chaque manuscrit par les restauratrices, avec les conservatrices en charge du fonds.

Sur la trentaine de manuscrits retenus pour le programme LEGETIMAM, 13 ont ainsi nécessité le concours de l’atelier de conservation-restauration pour des traitements de diverses natures portant sur les feuillets et/ou sur les reliures.

Certains de ces traitements ont visé à améliorer la lisibilité des textes et l’accès aux éléments de décor. Relèvent de cette catégorie le dépoussiérage, le gommage, les mises à plat de feuillets, le retrait d’adhésifs utilisés à l’occasion d’anciennes restaurations ainsi que, dans trois cas, la confection d’une nouvelle reliure de conservation sur ais permettant une meilleure ouverture et l’accès à des éléments d’écriture ou de décor en marge intérieure, auparavant empêché par une reliure de bibliothèque à la couture trop serrée. Les questionnements qui ont surgi à l’occasion de ces trois opérations de plus grande envergure ont conduit à l’émergence d’un projet de recherche portant sur les reliures de conservation adaptées aux corps d’ouvrages médiévaux, mené depuis l’automne 2022 en partenariat avec l’atelier de conservation-restauration du Service de Coopération Documentaire Interuniversitaire (SCDI) de Montpellier.

D’autres interventions ont eu pour objectif de prévenir les risques d’aggravation de certaines altérations durant la phase de numérisation. Ainsi les réductions de déchirures de feuillets, parfois précédées du retrait de matériaux utilisés à l’occasion d’anciennes restaurations, ou encore les consolidations de couture et d’éléments de reliures anciennes.

L’investissement de l’atelier de conservation-restauration dans l’accompagnement du programme LEGETIMAM s’est prolongé durant les phases de numérisation proprement dites, particulièrement délicates dans le cas des manuscrits encore dotés de leurs reliures d’origine. Chaque fois que nécessaire, les restauratrices ont accompagné les opérateurs de l’atelier de numérisation en prodiguant des conseils pour la manipulation des volumes les plus fragiles et en confectionnant, le cas échéant, des supports de numérisation sur mesure adaptés à l’exercice.